« Asensio au Kosovo ou la baleine dans le ruisseau | Page d'accueil | Absalon, Absalon ! de William Faulkner »

27/06/2019

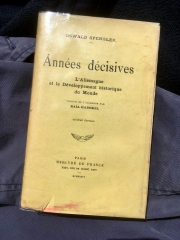

Années décisives d'Oswald Spengler

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Mâles lectures.

Mâles lectures. Suivant le fameux précepte selon lequel il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints, y compris de la plus rigoureuse force d'âme, nous renverrons l'adepte des pseudo-théories du plaintif ectoplasme sénescent Renaud Camus à la lecture ô combien plus roborative des Années décisives qu'Oswald Spengler fit paraître en 1933. Non, bien sûr, que le célèbre auteur du Déclin de l'Occident, jadis qualifié par Emmanuel Todd de «penseur douteux», ce qui vaut à tout le moins davantage que d'être considéré comme un penseur indigent, non bien sûr que Spengler se soit préoccupé d'un quelconque remplacement direct des Allemands par des populations étrangères, mais parce qu'il évoque les considérations géopolitiques favorables à un déclin de l'Occident face à ce qu'il nomme les races de couleur. De la sorte, l'auteur embrasse-t-il un terrain infiniment plus large, donc profond, que le charmant petit bout de colline sur lequel Renaud Camus dresse martialement son superbe jabot et sa si puissante jactance face aux hordes sarrasines.

Suivant le fameux précepte selon lequel il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints, y compris de la plus rigoureuse force d'âme, nous renverrons l'adepte des pseudo-théories du plaintif ectoplasme sénescent Renaud Camus à la lecture ô combien plus roborative des Années décisives qu'Oswald Spengler fit paraître en 1933. Non, bien sûr, que le célèbre auteur du Déclin de l'Occident, jadis qualifié par Emmanuel Todd de «penseur douteux», ce qui vaut à tout le moins davantage que d'être considéré comme un penseur indigent, non bien sûr que Spengler se soit préoccupé d'un quelconque remplacement direct des Allemands par des populations étrangères, mais parce qu'il évoque les considérations géopolitiques favorables à un déclin de l'Occident face à ce qu'il nomme les races de couleur. De la sorte, l'auteur embrasse-t-il un terrain infiniment plus large, donc profond, que le charmant petit bout de colline sur lequel Renaud Camus dresse martialement son superbe jabot et sa si puissante jactance face aux hordes sarrasines.Les spécialistes de l'histoire des idées politiques et les historiens feront leur miel de cet ouvrage, qui ne m'intéresse que par son ton prophétique, non point désespéré mais franc, dur, prussien, en un mot que l'auteur évoquera beaucoup de fois pour caractériser de quelle espèce de trempe, à ses yeux, doit être forgée l'épée de celui qui deviendra le maître du monde (1). Comme celle de Carl Schmitt avec lequel il me semble partager de nombreux points communs, la pensée d'Oswald Spengler est un décisionnisme, un césarisme (cf. p. 263) même (d'où la présence de nombreux rapprochements avec telle ou telle situation historique de Rome), car l'urgence de la situation (au moment où écrit l'auteur) commande de tenter de faire renaître les grands hommes, qui paraissent avoir disparu dans une société occidentale qui n'a pour seul et unique besoin que la recherche d'une «tranquillité sénile», «l'assurance contre tout ce qui peut troubler le train-train des jours, contre le destin sous toutes ses formes» (p. 304), qui ne goûte que «le happy few d'une existence vide, dont l'ennui s'accompagne de la musique de jazz et des danses nègres qui sonnent la marche funèbre d'une vieille culture». Il s'agit, dans cette situation, de favoriser les conditions d'une «éducation qui réveille la force endormie par un exemple vivant, non pas une école, ni le savoir, ni l'instruction, mais une discipline morale qui fasse remonter à la surface ce qui existe encore, qui le fortifie et le mène à un épanouissement nouveau» (p. 305).

Toutes ces négations façonnent les contours d'une affirmation qui ne peut être, partant, qu'une incarnation, et gare si celle-ci, parvenant à réaliser l'alliance entre «la lutte des classes et la lutte des races» sous la houlette, par exemple, d'un «aventurier blanc», d'un homme «dont l'âme impétueuse ne [pourrait] respirer dans la serre de la civilisation» (p. 306) et qui ne peut que nous faire songer à la figure de Kurtz, parviendrait à réaliser notre extermination ! Après tout, la planète ne comptera-t-elle pas quelque 10 milliards d'êtres humains à l'horizon 2050 ? Tout, cependant, y compris la possibilité de notre annihilation par l'homme de couleur, un César basané à la tête de troupes implacables et sauvages, semble mieux valoir, pour Spengler, que la déliquescence dans laquelle l'homme blanc s'est complaisamment plongé, comme s'il n'avait décidément envie que d'une seule et unique chose, de moins en moins inavouable : que l'on tire le rideau sur ce qui a fait sa grandeur, que l'on évacue par le siphon, tout bonnement, son existence même, qu'on l'oublie, qu'on passe à autre chose, autre chose qui ne sera donc plus lui, plus du tout.

Contrairement à tel dolent Gersois que la moindre ligne éternellement lacrymale nous permet de considérer comme le produit terminal de l'Occident accablé (car le drôle se montre infatigable défenseur d'une réduction drastique des naissances, châtelain de pacotille sempiternellement pressé de jouir, adepte monomaniaque des réseaux, jouisseur aimant mener grand train, touriste, mais solitaire, accompli, expérimentateur de formes verbales, etc.), Oswald Spengler ne saurait être qualifié de conservateur, cette catégorie de plumitifs aigris ne méritant que des qualificatifs négatifs puisqu'ils sont à ses yeux «stériles, las, pleins d'une haine infructueuse contre tout ce qui est nouveau et imprévu» (p. 303), et pas davantage il ne paraît alarmé à l'idée, mise en scène avec plus ou moins de bonheur par tant d'écrivains fins-de-siècle, de faire de nouveau circuler dans nos veines un peu de ce qu'il appelle un «élément barbare», à savoir les germes d'une «race forte, l'éternel guerrier dans le type de fauve humain», tout en ne cessant de préciser qu'il n'entend absolument pas ce mot dangereux de race au sens zoologique du terme (2). C'est à nous de retrouver cet «élément barbare, héritage des temps les plus reculés», qui «doit encore subsister dans le sang sous les formes sévères d'une vieille culture» et qui surgit, du moins l'auteur en fait le pari, «aux époques difficiles pour sauver et pour vaincre» (p. 301).

Cet élément barbare, Spengler est a deux doigts de nous le désigner comme étant l'Islam conquérant même si, prudemment, il se contente d'affirmer que celui-ci fait son lit et son miel du christianisme considéré, dans le sillage de Nietzsche, comme une religion femelle, par essence non seulement castratrice mais annonçant ses propres ennemis et consommant par avance les noces avec ces derniers : «La théologie chrétienne est la grand'mère [sic] du bolchevisme», une saillie que Spengler prend le soin d'expliquer par le passage qui suit : «Toute réflexion abstraite sur les concepts économiques qui se poursuit en dehors de toute expérience économique mène toujours, lorsqu'elle est conduite jusqu'au bout avec courage et honnêteté, à quelque construction aérienne contre l’État et la propriété, et seul le manque de profondeur empêche ces scolastiques matérialistes de voir qu'à la fin de leur chaîne de raisonnements on se heurte de nouveau au début : le communisme réalisé est une bureaucratie autoritaire» (pp. 182-3). Dès lors, l'esprit «viril, guerrier, de cette religion», l'Islam, est justement plus compréhensible pour les barbares que «la doctrine de la miséricorde, qui lui enlève seulement le respect des blancs», et, surtout, poursuit Spengler, parce qu'il faut garder en tête que «le prêtre chrétien est suspect parce qu'il représente un peuple blanc souverain, alors que la propagande islamique, plus politique que dogmatique, s'érige contre lui avec une hardiesse intelligente» (p. 292).

Spengler, donc, n'est absolument pas un conservateur, le conservatisme n'étant à ses yeux qu'une posture de faiblesse, mais un conquérant, une âme décidée, un individu entier, au sens fort de ces deux termes, un être de volonté, donc un être de solitude, comme l'indique l'auteur : «La volonté et la solitude sont au fond une seule et même chose» (p. 271), équivalence qui est l'occasion, pour Spengler, de définir ce qu'il entend par individualisme véritable, appliqué, dans son exemple, aux mystiques rhénans : «Le désir d'être libéré de sa volonté, de disparaître dans la majorité passive, le bonheur d'une âme de laquais qui consiste à ne pas avoir les soucis du maître, tout cela se déguise ici en de grands mots. Le romantisme des insignifiants ! L'apothéose du sentiment grégaire ! Le dernier moyen d'idéaliser sa peur de la responsabilité !» (p. 269). Cette véritable haine de l'individualisme n'est rien d'autre, selon Spengler, que la caricature de la «lassitude du moi» tant analysée par tout un pan de la mystique chrétienne, singulièrement rhénane, alors même que des personnalités aussi puissantes que Tauler étaient des «âmes fortes qui éprouvaient alors la solitude immense, très germanique, du moi dans l'univers, et qui, dans leurs tourments, étaient en proie à la nostalgie frénétique d'être absorbés par ce qu'ils appelaient Dieu ou le Tout, ou autrement, et qui n'était toujours qu'eux-mêmes». Spengler poursuit en écrivant que «le moi puissant, inflexible, était leur destin» (pp. 269-70) et, ailleurs, il résume d'une maxime provenant du comte Schlieffen ce qu'il entend par l'esprit prussien : «parler peu, travailler beaucoup, être plus que paraître» (p. 262) ou, de manière plus développée et en convoquant les vielles catégories de la droite et de la gauche : «L'idée prussienne s'élève contre le libéralisme financier autant que contre le socialisme ouvrier. Tout ce qui est masse et majorité, tout ce qui est «à gauche» lui est suspect. Et avant tout elle est dirigée contre l'affaiblissement de l’État et contre l'usage humiliant qu'on en fait en vue des intérêts économiques. Elle est conservatrice et «droite», et elle prend naissance dans les forces éternelles de la vie, telles qu'elles existent encore chez les peuples nordiques : l'instinct de puissance et de possession, de la possession en tant que puissance, de l'hérédité [au sens spenglérien d'héritage], de la fécondité et de la famille» (p. 263).

Quoi qu'il en soit, et sur ce point déterminant Oswald Spengler ne donne place à aucun doute, «l'avenir appartient aux grands hommes d'action» (p. 261) car, ce qui nous arrive, et que quelques grands penseurs bien sûr, dont Spengler lui-même, tentent de mesurer, est «une éruption volcanique sans pareille», l'auteur poursuivant en forçant le trait : «La nuit est venue, la terre tremble et les courants de lave se précipitent sur des peuples entiers», alors que nous nous contentons d'appeler «au secours les pompiers» (p. 245), et cela alors même que la masse a triomphé, partout, puisque «le monde est dominé par a pensée basse et courte de l'homme commun, subitement devenu puissant» (p. 237), les vraies valeurs, détruites, ayant elles été remplacées «par des fantômes de valeurs» (p. 228).

Je ne sais si Spengler a lu Thomas Carlyle, cela me semble plus que probable si nous constatons le fait que ces Années décisives peuvent parfaitement être lues, en creux, comme un portrait du grand personnage historique dont l'action est assez rapidement détruite par la vermine grouillante, la masse. Voici un passage bien trempé s'appliquant admirablement à la situation actuelle de notre pays : «On a pu de nouveau voir, comme à Rome du temps des Gracchus, que tout ce que les grands fauves, les hommes d’État et les conquérants, avaient créé au cours des siècles, que tout cela peut être rongé en très peu de temps par les milliers de petits, par la vermine humaine. Les vieilles et dignes formes de l’État sont aujourd'hui en ruines. Elles sont été remplacées par le parlementarisme amorphe, décombres de l'autorité, de l'art de gouverner et de la sagesse politique de jadis, où les partis, ces hordes de politiciens-hommes d'affaires, se disputent le butin. La souveraineté héréditaire a été remplacée par les élections qui mettent au pouvoir des foules toujours nouvelles d'incapables» (pp. 202-3), tout bonnement parce que nous souffrons du libéralisme «à l'égard des tendances de la démagogie [qui] est la forme sous laquelle la société malade commet le suicide» (p. 174), et aussi parce que, dans notre société, le rationalisme a triomphé, qui remplace les hommes par des engrenages et l'expérience véritable par des «systèmes et des utopies livresques» (p. 165).

Qu'est-ce que le rationalisme ? La critique répond l'auteur ou plutôt, l'intelligence dévoyée en critique pure, c'est-à-dire «l'opposé du créateur», laquelle «décompose et recompose» et ne peut «ni concevoir ni enfanter» (p. 30). Oswald Spengler stigmatisera plus d'une fois, tout au long des Années décisives, le rationalisme ou ce qu'il appelle «l'avènement de la conception rationaliste de la vie, de l'histoire et de la destinée humaine» (p. 151), coupable à ses yeux de bien des maux et, en premier lieu, de provoquer une réflexion sur une exubérance vitale qui, pour être, pour constamment jaillir, doit fuir toute mise à distance critique, toute réflexivité, tout bavardage ratiocinant et spéculaire, donc purement spéculatif, stérile. Un grand homme, un grand peuple est, voilà tout et, qu'il bâtisse et détruise (c'est d'ailleurs probablement tout un), sa force de volonté ne doit prêter aucune attention à «la critique qui attaque sa nécessité même» (p. 136). Selon Spengler, toute force véritable est une culture, autrement dit, banalité qui mérite d'être répétée, une plante qui, comme un peuple digne de ce nom, n'a d'autre instinct que celui de se développer, grandir, «continuer à vivre dans la postérité, dans les soins créateurs que l'homme en prend, dans la durée de son nom». Ce truisme ne semble aujourd'hui plus du tout une évidence, si l'on prend le temps de bien lire les termes de l'énoncé : la durée de son nom. Cette apologie de la force brute, naturelle, instinctive, ne faisant qu'un avec l'élan de la croissance, de la conquête, ne peut très vite qu'être confrontée avec la démangeaison du byzantinisme, la culture, pour le coup hors-sol, de ce que Spengler appelle les «intellectuels chauves, cette unique fleur, la mauvaise herbe de l'asphalte des villes, qui poussent en quantité invraisemblable». Ceux-là ne représentent plus du tout «la sagesse profonde et avare des vieilles familles paysannes, qui reste vraie aussi longtemps que durent les générations, mais c'est seulement l'esprit du jour, des journaux, des romans et des meetings du jour, l'esprit exsangue qui décompose par sa critique tout ce qui reste encore de la culture véritable, donc naturellement accrue» (p. 132).

Cela veut tout bonnement dire que la culture, selon l'auteur, est «un organisme vivant» (p. 130) qui ne saurait parvenir à s'épanouir dans le parlementarisme chicanier qui n'est jamais que le règne déguisé de la masse, une république moderne n'étant en fin de compte «rien d'autre que la ruine d'une monarchie qui s'est rendue elle-même». En fait, les grandes nations, selon Oswald Spengler, peuvent être comprises comme les idées au sens que Goethe donnait à ce terme, à savoir : «la forme intrinsèque d'une grande vie qui se réalise, imperceptiblement et inconsciemment, dans chaque action, dans chaque parole» (p. 65). C'est le point essentiel je crois, déjà présent sous forme de belle métaphore chez Maurice Barrès : la vraie vie se doit d'être foncièrement non réflexive car, dès qu'elle se met à réfléchir sur elle-même, nous pouvons être certains que la décadence a commencé à pourrir le tronc jaillissant dont nul obstacle ne semblait pouvoir contenir, ni même freiner l'élan vital.

Que nous sommes loin, désormais, d'une telle conception, organique, vitaliste, de la nation, et même de l'Histoire qui ne peut être que «tragique, dominée par le Destin, et donc sans signification, sans but ni morale aux yeux des utilisateurs» (p. 43) ! Que nous sommes loin de la possibilité, non pas d'une île, mais de voir se lever un grand homme au sens spenglérien du terme, qui ne sera pas atomisé par «la pression des livres et de l'idéal livresque» (pp. 40-1) mais aura «le courage de voir et de prendre les choses comme elles sont» (p. 40), s'il est décidément vrai que la «vie rêvée dans le bonheur et la paix, sans dangers, remplie de bien-être, est ennuyeuse et sénile» (p. 36). En 1933, Oswald Spengler, qui se demandait dans sa Préface si nous n'étions pas «tout près d'une seconde Grande Guerre» (p. 17), affirmait, dans ce livre puissant, que les hommes devaient se hausser à la hauteur de l'époque, colossale et peut-être même monstrueuse. Le moins que l'on puisse dire est que les événements qui ont suivi ne lui ont absolument pas donné tort, bien au contraire.

Notes

(1) Oswald Spengler, Années décisives. L'Allemagne et le développement historique du monde (traduit de l'allemand par Raïa Hadekel, Mercure de France, 1934), p. 308 et dernière.

(2) De façon lapidaire, Oswald Spengler ramasse, sur la question de la race, sa pensée pour la jeter à la face du grincheux Maître du Petit Chateau, déclarant ainsi : «Celui qui parle trop de race, celui-là n'en a plus. Ce qui importe, ce n'est pas la pureté, mais la force de la race qui est dans un peuple» (p. 295). Ailleurs, il parle d'une «race forte» en ayant grand soin de préciser ce qu'il entend, qui en aucun cas ne saurait être confondu avec l'idéologie raciste actuelle (nous sommes, je le rappelle, en 1933 !) puisqu'il s'agit bien davantage d'instincts «puissants dont la profondeur de vue pour les choses de la réalité fait également partie» (p. 93).

Imprimer

Imprimer