« Extension du domaine financier de Cécile Coulon : de l’ego et du commerce et rien d’autre que de l’ego et du commerce, par Gregory Mion | Page d'accueil | Georges Bernanos vu par Thomas Renaud »

07/02/2019

Georges Bernanos à l'honneur : Grimpret, Lapaque, Bégaudeau, Crépu, Debluë, etc.

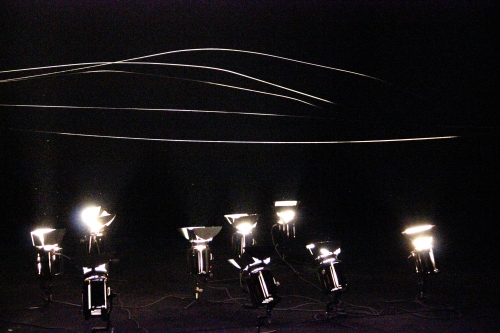

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Georges Bernanos dans la Zone.

Georges Bernanos dans la Zone.Journal du dernier curé de campagne de Matthieu Grimpret (Le Cerf).

Le Journal du dernier curé de campagne de Matthieu Grimpret, dont nous avions évoqué le beau Notre Royaume ne nous a guère convaincu. Le roman hésite entre plusieurs genres sans vraiment leur offrir une cohérence d'ensemble, le personnage du prêtre est pour le moins étrange et une multitude de scènes, parfois frappantes, ne constituent point une histoire véritable. Le fait de naviguer, apparemment sans boussole, dans le sillage d'une navire imposant n'a jamais permis à une embarcation plus légère de tracer son propre itinéraire.

Le Journal du dernier curé de campagne de Matthieu Grimpret, dont nous avions évoqué le beau Notre Royaume ne nous a guère convaincu. Le roman hésite entre plusieurs genres sans vraiment leur offrir une cohérence d'ensemble, le personnage du prêtre est pour le moins étrange et une multitude de scènes, parfois frappantes, ne constituent point une histoire véritable. Le fait de naviguer, apparemment sans boussole, dans le sillage d'une navire imposant n'a jamais permis à une embarcation plus légère de tracer son propre itinéraire. Tel contradicteur pourrait avancer le fait que l'évocation du dernier curé de France, dans un pays point si totalement éloigné du nôtre, ne peut qu'être peinte par le biais d'un langage qui lui-même semble avoir baissé les bras ou rendu les armes, mais nous avons bien des fois entendu cette remarque à propos, par exemple, des textes de Michel Houellebecq, et elle nous semble plus que commode tout de même pour justifier bien des faiblesses. Peut-être, d'ailleurs, l'évocation de Houellebecq ne nous semble point complètement fortuite puisque Grimpret, comme l'auteur de plus en plus convenu et répétitif Soumission, ne dédaigne pas, à petite touches assez finement posées, de s'aventurer dans le récit d'une proche anticipation qui tiendrait compte de ce qu'il est désormais convenu d'appeler les évolutions sociétales de la France, ou, de plus en plus, de l'Occident plus largement. Mais, dans ce cas, le paysage que campe Matthieu Grimpret nous semble bien trop impressionniste ce qui, ajouté aux remarques précédentes, contribue à former une vue pour le moins hâtive, trouble, peu convaincante, d'un pays gagné par le «déclin de l’Église» qui lui-même ne peut que faire émerger selon l'auteur une «obsession identitaire» (p. 26).

Bien que nous ne sachions guère si le texte de Matthieu Grimpret a été élimé par son éditeur pour passer sous les fourches caudines pour le moins sévères qui constituent désormais la politique principalement commerciale, publicitaire même avec quelques productions journalistiques sans pesanteur ni écriture comme celles d'Eugénie Bastié ou d'Alexandre Devecchio, des éditions du Cerf, nous ne pouvons que constater que jamais il ne parvient à la densité toute simple du modèle dont il se revendique ouvertement et transpose quelques épisodes, sans que, là encore, le décalque nous paraisse très inspiré. Tout est superficiel, journalistique mais d'un journalisme tout de même contraint, qui aurait préféré ne pas devoir se soumettre à des impératifs peut-être fictifs dans le cas qui nous occupe mais qui, s'ils ont été de mise, ont châtré un texte : c'est comme si on avait demandé à Matthieu Grimpret d'adopter le style d'un des plumitifs précédemment cités. Rien n'est creusé, tout semble avoir été laissé en plan, au bord du vide, comme si Matthieu Grimpret ne croyait pas lui-même à l'histoire de son dernier curé, comme si, lui-même, s'était montré incapable de suivre la devise militaire que lui expose tel personnage, directeur spirituel de notre dernier curé, «Croche et tient» (p. 16), qu'il s'agisse de la vision ultime d'une jeune femme anorexique, Édith, qui s'est suicidée, d'une rencontre avec Franck devenu pasteur, de la dernière rencontre avec le fils d’Éléonore de B., Alexandre, jeune homme ouvertement homosexuel, ou bien encore de l'entrevue de notre curé avec Monseigneur Jacques ou encore le Père Charles. Que faire de toutes ces scènes qu'aucune consistance temporelle, existentielle, ontologique réelle, profonde fût-elle désespérée comme dans l'histoire de Bernanos, non seulement ne nous permet de prendre vraiment au sérieux, mais qui elles-mêmes ne fonctionnent guère du strict point de vue de l'économie interne, pour ainsi dire, de ce roman ? Rien, si ce n'est rêver d'un texte autrement plus ambitieux qui illustrerait cette belle et juste remarque de l'auteur : «Si Jésus, selon les mots de l’Évangile, est toujours au milieu de ceux qui se réunissent en son nom, même s'ils ne sont que deux ou trois, l'inverse n'est pas vrai. Il n'existe pas de chrétienté sans Christ; mais il peut exister un Christ sans chrétienté...» (p. 168). Matthieu Grimpret semble avoir été influencé, dans ce roman, par Monsieur Ouine qui, après tout, contamine par sa langue pourrie les cervelles d'une paroisse morte, mais son texte ne possède absolument pas la densité de celui de Bernanos : dans le dernier roman de ce dernier, les trous et les ellipses paraissent tout grouillants de mille créatures, alors que tous et ellipses, dans le roman de Grimpret, nous laissent dubitatifs.

Le plan géopolitique censé structurer l'histoire n'est pas davantage élaboré car Matthieu Grimpret ne creuse pas suffisamment, pour conférer une réelle consistance au monde très prochainement futur qu'il dépeint, les différentes évolutions qu'il évoque comme la disparition de l’État d'Israël (cf. p. 37), la réaffectation systématique des églises où plus personne ne se rend de toute manière, le plus souvent achetées par des néo-protestants nord-américains, ou encore l'essor, du reste déjà bien réel à notre propre époque, des mouvements pentecôtistes.

Dernier curé de France, nous ne sommes pas très étonnés que le personnage imaginé par Matthieu Grimpret paraisse se dissoudre sans le plus petit éclat, fatigué d'assister moins à la fin d'un monde qu'à la possibilité de «recommencer le monde» (p. 108), puis qu'il part sur une île, afin d'oublier «cette maîtresse intérieure, cette femme odieuse qui [lui] intime de garder constamment braquée, sur la moindre de [ses] pensées, le moindre de [ses] actes, la lumière du prétendu mystère dévoilé pour [lui] !» (p. 234), et pouvoir ainsi contempler quelque improbable dernière lumière qu'on aura oublié, sur la côte, d'éteindre. Finalement, le mot de la fin revient encore au modèle colossal, sans doute bien trop impressionnant, Georges Bernanos, qui aura célébré, selon Armel Guerne dans Le Verbe nu, avec le texte qui à mon sens constitue le véritable modèle, bien que non nommé et innommable, du roman de Matthieu Grimpret, autrement dit «avec Monsieur Ouine le service funèbre de la Chrétienté tout entière».

Sous le soleil de Satan, préface de Michel Crépu, édition de Pierre Gille (Gallimard, coll. Folio).

C'est un fait désormais établi, je ne supporte absolument pas Michel Crépu, et j'ai plus que du mal à dépasser les premières phrases du moindre de ses textes. Cet homme, d'un naturel du reste particulièrement affable, incarne tout ce que je méprise : l'arrivisme journalistique. En somme, Michel Crépu est la version améliorée d'un Philippe Dufay. Me rebute, presque immédiatement lorsque je le lis, ce mélange insupportable de pédantisme et d'ironie journalistique, voire de raillerie : Michel Crépu écrit le sourire au coin des lèvres, et vous vient presque immédiatement l'envie de lui coller une baffe et, une fois le texte fini, celle d'ajouter à la claque un coup de pied au séant. Mais pour qui diable se prennent ces hommes creux la caboche remplie de bourre verbale ? La préface qu'il donne à l'édition de Pierre Gille de Sous le soleil de Satan, simple reproduction, à l'exclusion de l'apparat de notes (et en ajoutant un petit texte de Crépu, encore lui, sur Maritain), de la récente édition en deux volumes boursoufflés de La Pléiade ne déroge bien évidemment pas à cette règle selon laquelle, toujours, surtout lorsqu'il s'agit d'évoquer ces écrivains tels que Bloy ou Bernanos devant lesquels il n'est rien, il s'agit, comme le disait Charles Péguy, de faire le malin. Michel Crépu a un talent, mais il le possède à fond : il fait le malin sans jamais vous donner l'impression qu'il se hausse, lui qui est un nain, sur les épaules d'un géant, et même qu'il fait le malin. Michel Crépu fait le malin comme d'autres respirent, sans s'en rendre compte, automatiquement, comme s'il y allait, pour son corps tout autant que son esprit, d'un banal réflex purement mécanique. Qui fait le malin fait le journaliste, c'est un axiome aussi élémentaire que juste, et qui fait cela écrit donc des phrases courtes sonnant comme autant d'accroches censées appâter le badaud («Bernanos n'aimait pas la littérature et il ne pensait qu'à ça», p. 7), se laisse aller à un peu de style canaille, car il n'y a rien de tel que de verser une goutte de vodka dans sa camomille («Oui, bien sûr, cela fait du bien d'écouter le charmant Toulet, mais nous ne sommes pas là pour le câlin», p. 9), s'aventure à trouver complexe l'intériorité des «chaisières» (p. 10), probablement parce qu'il connaît celles-ci pour en être lui-même une, une chaisière d'élite si l'on veut, une chaisière partageant son temps entre des petits fours diplomatiques et des odes saluant le plus grand génie des lettres françaises, Philippe Sollers bien sûr qui finira par l'intégrer à sa petite écurie de bouffons (pardon, vous avez la cruauté de m'apprendre que c'est déjà fait ?), une chaisière stratosphérique si l'on y tient, mais une chaisière quand même, bref, Michel Crépu ironise en plaquant sur celui qu'il lit ses propres travers (cela donne, en parlant de Bernanos : «Qu'en sait-il au juste ? Nous sommes là en présence d'une certaine présomption», p. 10; «Devant le gouffre, un Bernanos qui fanfaronne», p. 16), et se laisse aller, car il est si agréable de suivre sa pente, surtout lorsqu'elle est si diplomatiquement délicieuse, à de petites facilités journalistiques (Bernanos comme un radiographe doté d'un «laser romanesque», p. 14; Bernanos supposé être «au rendez-vous de ce basculement du XIXe dans la folie du XXe, p. 20; Bernanos qui veut «faire passer» telle ou telle chose dans son livre, p. 19). Nous imaginons sans mal que Michel Crépu, lorsqu'il relit ses textes, sourit du sourire niais de celui qui, incapable de se hisser à hauteur de visage, donne un coup de pied rageur à la cheville.

C'est un fait désormais établi, je ne supporte absolument pas Michel Crépu, et j'ai plus que du mal à dépasser les premières phrases du moindre de ses textes. Cet homme, d'un naturel du reste particulièrement affable, incarne tout ce que je méprise : l'arrivisme journalistique. En somme, Michel Crépu est la version améliorée d'un Philippe Dufay. Me rebute, presque immédiatement lorsque je le lis, ce mélange insupportable de pédantisme et d'ironie journalistique, voire de raillerie : Michel Crépu écrit le sourire au coin des lèvres, et vous vient presque immédiatement l'envie de lui coller une baffe et, une fois le texte fini, celle d'ajouter à la claque un coup de pied au séant. Mais pour qui diable se prennent ces hommes creux la caboche remplie de bourre verbale ? La préface qu'il donne à l'édition de Pierre Gille de Sous le soleil de Satan, simple reproduction, à l'exclusion de l'apparat de notes (et en ajoutant un petit texte de Crépu, encore lui, sur Maritain), de la récente édition en deux volumes boursoufflés de La Pléiade ne déroge bien évidemment pas à cette règle selon laquelle, toujours, surtout lorsqu'il s'agit d'évoquer ces écrivains tels que Bloy ou Bernanos devant lesquels il n'est rien, il s'agit, comme le disait Charles Péguy, de faire le malin. Michel Crépu a un talent, mais il le possède à fond : il fait le malin sans jamais vous donner l'impression qu'il se hausse, lui qui est un nain, sur les épaules d'un géant, et même qu'il fait le malin. Michel Crépu fait le malin comme d'autres respirent, sans s'en rendre compte, automatiquement, comme s'il y allait, pour son corps tout autant que son esprit, d'un banal réflex purement mécanique. Qui fait le malin fait le journaliste, c'est un axiome aussi élémentaire que juste, et qui fait cela écrit donc des phrases courtes sonnant comme autant d'accroches censées appâter le badaud («Bernanos n'aimait pas la littérature et il ne pensait qu'à ça», p. 7), se laisse aller à un peu de style canaille, car il n'y a rien de tel que de verser une goutte de vodka dans sa camomille («Oui, bien sûr, cela fait du bien d'écouter le charmant Toulet, mais nous ne sommes pas là pour le câlin», p. 9), s'aventure à trouver complexe l'intériorité des «chaisières» (p. 10), probablement parce qu'il connaît celles-ci pour en être lui-même une, une chaisière d'élite si l'on veut, une chaisière partageant son temps entre des petits fours diplomatiques et des odes saluant le plus grand génie des lettres françaises, Philippe Sollers bien sûr qui finira par l'intégrer à sa petite écurie de bouffons (pardon, vous avez la cruauté de m'apprendre que c'est déjà fait ?), une chaisière stratosphérique si l'on y tient, mais une chaisière quand même, bref, Michel Crépu ironise en plaquant sur celui qu'il lit ses propres travers (cela donne, en parlant de Bernanos : «Qu'en sait-il au juste ? Nous sommes là en présence d'une certaine présomption», p. 10; «Devant le gouffre, un Bernanos qui fanfaronne», p. 16), et se laisse aller, car il est si agréable de suivre sa pente, surtout lorsqu'elle est si diplomatiquement délicieuse, à de petites facilités journalistiques (Bernanos comme un radiographe doté d'un «laser romanesque», p. 14; Bernanos supposé être «au rendez-vous de ce basculement du XIXe dans la folie du XXe, p. 20; Bernanos qui veut «faire passer» telle ou telle chose dans son livre, p. 19). Nous imaginons sans mal que Michel Crépu, lorsqu'il relit ses textes, sourit du sourire niais de celui qui, incapable de se hisser à hauteur de visage, donne un coup de pied rageur à la cheville.Demeurent, tout de même, dans cette préface qui ne marquera heureusement pas les esprits, y compris les plus acquis aux facilités de Michel Crépu, clone à prétentions romanesques d'un François Angelier si l'on veut, quelques aperçus justes, car l'homme n'est pas un sot et c'est ce qui rend d'ailleurs son cas affreusement banal si sordidement triste, lorsque par exemple il affirme que «l'enjeu romanesque a toujours quelque chose de catholique parce qu'il est en lui-même un enjeu de rédemption, de salut» (p. 14, l'auteur souligne), ou bien lorsqu'il rappelle que Donissan tout comme Mouchette sont des incarnations du «concret du monde où tout est sale» (p. 15), personnages qui tous deux habitent «bel et bien chez Dostoïevski et non chez Thomas d'Aquin» (p. 437) ou enfin lorsqu'il évoque un livre hélas, en effet, «oublié des bibliographies», «l'admirable Portrait de M. Pouget par Jean Guitton» (p. 17) que nous n'avons pas lu, mais que nous ajouterons à notre pile menaçant de s'écrouler de livres à lire, même s'ils nous auront été conseillés, comme c'est ici le cas, par un lecteur dont chaque lecture le plus souvent gros d'un commentaire ironique aura représenté une ligne ajoutée à son curriculum vitae. D'ici quelques années que nous lui souhaitons bien sûr longues, Michel Crépu sera parvenu à ricaner sur des dizaines d'écrivains et, au moment de mourir, peut-être que son ultime raillerie ne sera point tout à fait suffisante pour masquer complètement le vide qu'aura été son magistère.

Sous le soleil de Satan, présentation par Maud Schmitt (Flammarion, coll. GF).

Nous nous éloignons à présent du bureau de Philippe Sollers et des facilités inhérentes à ce voisinage, pour nous diriger vers un lieu qui connaît lui aussi ses grandes et petites histoires : la bibliothèque d'une université. Allons-nous en tirer quelque avantage, et gagner en précision et solidité ce que nous aurons sans regret perdu en clins d’œil plus ou moins appuyés ? La présentation que nous donne Maud Schmitt ayant écrit une thèse sous la direction de l'excellent Pierre Glaudes sur Le récit apologétique laïc : Barbey d’Aurevilly, Bloy, Bernanos excède le cadre du seul premier roman du Grand d'Espagne, mais cela n'est point trop gênant car il s'agit du premier volume de Bernanos paraissant dans la collection GF. Maud Schmitt plante le décor pour ainsi dire, et rappelle une évidence : «Comme écrivain, comme croyant ou comme idéologue, d'un bout à l'autre d'un parcours qui peut paraître contrasté mais qui est au contraire guidé par une constante et exigeante fidélité à soi-même, il s'est défini par un anticonformisme et une intransigeance intellectuelle que son tout premier roman, parfois jugé inabouti ou embryonnaire, reflète déjà avec une remarquable netteté» (p. 15).

Nous nous éloignons à présent du bureau de Philippe Sollers et des facilités inhérentes à ce voisinage, pour nous diriger vers un lieu qui connaît lui aussi ses grandes et petites histoires : la bibliothèque d'une université. Allons-nous en tirer quelque avantage, et gagner en précision et solidité ce que nous aurons sans regret perdu en clins d’œil plus ou moins appuyés ? La présentation que nous donne Maud Schmitt ayant écrit une thèse sous la direction de l'excellent Pierre Glaudes sur Le récit apologétique laïc : Barbey d’Aurevilly, Bloy, Bernanos excède le cadre du seul premier roman du Grand d'Espagne, mais cela n'est point trop gênant car il s'agit du premier volume de Bernanos paraissant dans la collection GF. Maud Schmitt plante le décor pour ainsi dire, et rappelle une évidence : «Comme écrivain, comme croyant ou comme idéologue, d'un bout à l'autre d'un parcours qui peut paraître contrasté mais qui est au contraire guidé par une constante et exigeante fidélité à soi-même, il s'est défini par un anticonformisme et une intransigeance intellectuelle que son tout premier roman, parfois jugé inabouti ou embryonnaire, reflète déjà avec une remarquable netteté» (p. 15).La suite de cette présentation se concentre, donc, sur la composition du premier roman, curieusement qualifié d'embryonnaire ou d'inabouti, de Bernanos, Maud Schmitt laissant aux spécialistes, il en existe bien sûr y compris sur de telles passionnantes questions, le soin de se lancer des virgules à la tête pour déterminer qui de Jacques Maritain ou de Robert Vallery-Radot a le plus souhaité raboter les innombrables aspérités du manuscrit, puis notre commentatrice évoque la rencontre de Donissan avec le maquignon qui n'est autre que le diable, mais je crains qu'elle ne se soit guère avancée dans l'étude du phénomène de subtilisation de la figure démoniaque, au sein même de ce premier roman pourtant présenté comme un peu trop simpliste, ne serait-ce que par nombre de ses références littéraires directes ou indirectes.

J'ai tenté de montrer, dans une étude que cite pourtant Maud Schmitt dans sa bibliographie que, dès Sous le soleil de Satan, la figure du démon, mais aussi la figuration du démoniaque, étaient beaucoup plus complexes qu'on ne l'avait dit (voir La figure de Satan dans Archives Bernanos 11, Lettres Modernes Minard, Caen, 2008, pp. 5-61) en se contentant de nous expliquer, sur les brisées des travaux de Max Milner, tout ce que le personnage du maquignon jovial devait au romantisme. Répéter cela, nous bassiner pour la millième fois sur la présence, en effet surprenante, de Paul-Jean Toulet dès la première page du roman, sans s'aviser, comme je l'ai montré, que l'histoire de Mouchette présentait quelques ressemblances troublantes avec La jeune fille verte dudit poète mais aussi avec Le Grand Dieu Pan de Machen que Toulet traduisit en français, c'est ne même pas parvenir à remplir correctement le rôle d'un universitaire qui est, je crois, pardonnez-moi ce gros mot, d'être un chercheur, autrement dit de présenter des hypothèses de lecture. Ces hypothèses, j'en ai présenté plusieurs, dont celle, donc, concernant une influence plus ou moins indirecte de Machen sur Bernanos, car il faut cesser de croire que Georges Bernanos, contrairement à une légende qu'il a sans doute lui-même contribué à forger, était un lecteur fort occasionnel.

Quelques répétitions malencontreuses de termes et de tournures (ainsi de «non seulement» répété deux fois à quelques lignes d'écart, p. 35), un peu de jargon universitaire à coup d'heuristique et de diégétisme (1) ne sauraient toutefois gâcher l'intérêt, bien réel, de cette présentation sobre et efficace de Maud Schmitt qui a raison d'insister sur la puissance essentiellement romanesque de Georges Bernanos qui réussit, «même dans les scènes apparemment les plus banales, les plus insignifiantes», à nous faire entrevoir «une étrangeté, une difficulté qui stimulent l'esprit en même temps qu'elles l'agacent» (p. 37). Reprochons tout de même à notre assez bonne exégète de s'accommoder de bien peu, au final (Crépu, lui, le sait, en bon journaliste : il faut soigner accroche et chute), car il me semble que les romans de Bernanos ne s'adressent pas seulement «à n'importe quel lecteur qui, indépendamment de tout catéchisme et de toute confession, et dans le contexte moderne d'une crise du sens, ne se satisfait guère de la fausse évidence des apparences» (p. 38), mais sondent comme nulle autre œuvre romanesque, du moins en France, les reins et les cœurs des hommes creux que nous sommes, croyants ou pas, jeunes ou moins jeunes, sachant tout ou ne sachant rien des jeux de la grâce, et du Mal qui rôde comme un lion cherchant qui dévorer.

Note

(1) Vocabulaire de petit singe savant qui nous permet d'ironiser sur la déclaration que m'a faite la patronne de la collection GF, Clémence Simonian, m'assurant que le ton d’une édition GF était universitaire et académique, et qu'il visait en conséquence le grand public cultivé mais non spécialiste !

Journal d'un curé de campagne, présentation de Karine Robinot-Serveau (Flammarion, coll. GF).

Je me demande si Karine Robinot-Serveau a lu le texte de présentation à Sous le soleil de Satan, ou bien si c'est cette dernière qui a lui celui consacré au Journal d'un curé de campagne, tant leurs conclusions, après quelques considérations intéressantes mais absolument pas révolutionnaires, se rejoignent, et insistent toutes deux sur le risque point négligeable auquel se heurterait de plein fouet l’œuvre romanesque de Bernanos, singulièrement les romans qui mettent le plus visiblement à l'honneur des figures de prêtres.

Je me demande si Karine Robinot-Serveau a lu le texte de présentation à Sous le soleil de Satan, ou bien si c'est cette dernière qui a lui celui consacré au Journal d'un curé de campagne, tant leurs conclusions, après quelques considérations intéressantes mais absolument pas révolutionnaires, se rejoignent, et insistent toutes deux sur le risque point négligeable auquel se heurterait de plein fouet l’œuvre romanesque de Bernanos, singulièrement les romans qui mettent le plus visiblement à l'honneur des figures de prêtres.Ainsi, Karine Robinot-Serveau, elle aussi auteure d'une thèse publiée, Les romans de Bernanos. Métamorphoses de la transcendance, aux Classiques Garnier en 2012, s'inquiète du fait que l'imposante «part catholique [du roman] puisse se dérober à la compréhension du lecteur éloigné de tout christianisme» (p. 38), une préoccupation d'ailleurs mise en avant, comme le rappelle notre commentatrice, par le plus récent préfacier des romans de Bernanos dans La Pléiade, un certain G. Philippe, illustre inconnu propulsé bernanosien d'élite, affirmant que «l’œuvre de Bernanos nous est devenue moins lisible, et nous hésitons à en franchir le seuil", comme s'il fallait systématiquement supposer que le plus inattentif des lecteurs de Joseph Conrad se devait de ne rien ignorer de l'art de naviguer, ou celui de William Faulkner connaître sur le bout des doigts l'histoire dramatique et spectrale du Sud profond.

Il y a là une prévenance qui, outre l'habituelle prudence si typique des hongres et bréhaignes universitaires, doit traduire quelque chose comme un véritable changement de paradigme, selon l'expression consacrée, et peut-être même une rupture de civilisation, même s'il serait assez facile de montrer que, au moment où Georges Bernanos écrit, le christianisme des campagnes françaises était déjà quelque peu une pétition de principe.

Journal d'un curé de campagne préfacé par François Bégaudeau (Albin Michel).

Si la préface de Michel Crépu à Sous le soleil de Satan fait la mariole, celle de François Bégaudeau, qualifiée d'admirable par la quatrième de couverture, semble pécher par l'excès inverse. L'auteur, qui dans Une certaine inquiétude avouait que c'était ce roman, pour le coup admirable de Bernanos qui avait commencé à questionner son athéisme, n'y avance qu'à pas mesurés, sans véritable fil directeur, recule une fois sur deux, comme une poule qui se demanderait si, aspergée d'eau bénite, elle pourrait traverser sans trop de dommages un banal feu de bivouac, par crainte dirait-on de se montrer plus hardi que le Grand d'Espagne, et ne semble pas vraiment progresser, se contentant de faire du surplace, en diluant quelques banalités larmoyantes concernant sa propre découverte (en 1987) du romancier, le nécessaire retour à l'esprit d'enfance et à la simplicité dont doit faire preuve le christianisme s'il veut reconquérir les âmes, y compris celle des adolescents de gauche imbus de leur athéisme, l'invitant, nous invitant «à reprendre les choses à leur commencement, quand tout est encore fragile, chétif, dépouillé, quand il ne tient qu'à une brise que la flamme s'éteigne» (p. 13).

Si la préface de Michel Crépu à Sous le soleil de Satan fait la mariole, celle de François Bégaudeau, qualifiée d'admirable par la quatrième de couverture, semble pécher par l'excès inverse. L'auteur, qui dans Une certaine inquiétude avouait que c'était ce roman, pour le coup admirable de Bernanos qui avait commencé à questionner son athéisme, n'y avance qu'à pas mesurés, sans véritable fil directeur, recule une fois sur deux, comme une poule qui se demanderait si, aspergée d'eau bénite, elle pourrait traverser sans trop de dommages un banal feu de bivouac, par crainte dirait-on de se montrer plus hardi que le Grand d'Espagne, et ne semble pas vraiment progresser, se contentant de faire du surplace, en diluant quelques banalités larmoyantes concernant sa propre découverte (en 1987) du romancier, le nécessaire retour à l'esprit d'enfance et à la simplicité dont doit faire preuve le christianisme s'il veut reconquérir les âmes, y compris celle des adolescents de gauche imbus de leur athéisme, l'invitant, nous invitant «à reprendre les choses à leur commencement, quand tout est encore fragile, chétif, dépouillé, quand il ne tient qu'à une brise que la flamme s'éteigne» (p. 13). Dans un cas, nous avons un journaliste mondain, la bedaine confortablement calée derrière son bureau de la rue Sébastien-Bottin et un petit four dans la bouche, qui regarde de haut un génie romanesque et, dans l'autre, un écrivain sans génie qui loue Bernanos de s'être mis à sa hauteur («Le curé est mon ami parce qu'il est un gueux», p. 12), et ces deux attitudes moins contradictoires qu'on ne pourrait le penser sont tout bonnement insupportables, l'une de fausse commisération, l'autre de vraie prétention.

Scandale de la vérité. Essais, pamphlet, articles et témoignages, édition établie, présentée et préfacée par Romain Debluë (Robert Laffont, collection Bouquins).

Il était de coutume, voici quelques années, de présenter les volumes de la collection Bouquins dirigée par Jean-Luc Barré qui vient de publier un roman, Pervers, chez Grasset et que je n'ai pas encore lu, comme La Pléiade du pauvre. Le volume que Romain Debluë paraît avoir dirigé, je reste prudent en employant ces termes bien trop catégoriques, sur Georges Bernanos, nous montre que le progrès est inéluctable puisque nous sommes passés à La Pléiade du misérable plutôt que du pauvre.

Il était de coutume, voici quelques années, de présenter les volumes de la collection Bouquins dirigée par Jean-Luc Barré qui vient de publier un roman, Pervers, chez Grasset et que je n'ai pas encore lu, comme La Pléiade du pauvre. Le volume que Romain Debluë paraît avoir dirigé, je reste prudent en employant ces termes bien trop catégoriques, sur Georges Bernanos, nous montre que le progrès est inéluctable puisque nous sommes passés à La Pléiade du misérable plutôt que du pauvre. Je me demande s'il est possible de prendre au sérieux, sinon par quelques lignes au moins aussi expéditives que celles, par exemple, du préfacier de ce volume, ce travail éditorial bâclé, qui ne nous apprend rien, qui ne nous propose rien, hormis ce que nous pourrions appeler un Georges Bernanos polémiste portatif. Nous avons connu cette collection beaucoup plus inspirée, par exemple lorsqu'il s'est agi d'évoquer Les Décombres de Lucien Rebatet dans un dossier impeccable préparé par Pascal Ory et Bénédicte Vergez-Chaignon dont nous avons très largement rendu compte, ou même dans la certes fort maxencéiste, donc bavarde jusqu'à la crevaison de tympan, édition des pamphlets de Léon Bloy.

Je n'invente pas cet adjectif qui doit être peu ou prou, du moins je le suppose, un synonyme d'ambition à englober l'univers connu (et même celui qui ne l'est pas, car rien ne saurait décemment, longtemps résister à la puissance de l'Esprit), adjectif dérivant fort logiquement d'un mot que l'auteur, Maxence Caron, a lui-même inventé (1) pour tenter d'appréhender l'empan grandiose de son génie, dont la page Wikipedia, bien que fournie et même copieuse, ne peut nous donner qu'un nanométrique aperçu. Maxence Caron a écrit ou va écrire puisqu'il annonce généralement les titres de ces futurs ouvrages s'insérant idoinement dans une Architecture scripturaire somptueuse, et il a écrit bien sûr sur tout, le présent, le passé et l'avenir du Savoir, ce qui n'est pas un mince exploit, en publiant chez tous les éditeurs, à l'exception peut-être des Éditions du Filet d'eau tiède sises à Tarascon-sur-Palabre. L'insupportable boursouflure stylistique de Maxence Caron, son écriture rageuse progressant par catachrèses infundibuliformes et synecdoques versicolores parfois prises à la gorge par des roquets aussi excités que des mâles en chaleur (voir sa Satire Foutre. Histoire de Clitandre et Phallusine), le petit doigt vissé sur la reliure en fil d'or du Dictionnaire des mots rares et même franchement inconnus était à peu près contenue dans son essai sur Philippe Muray, et ce n'est que parce qu'il a su saluer les colères du Mendiant Ingrat que je lui ai pardonné sa cavalcade échevelée sur les terres ordes où sa monture apocalyptique digne d'un Metzengerstein harnaché de quatre encyclopédies complètes a allègrement sabré la presque totalité des têtes contemporaines, à l'exception de la sienne, si génialement alvéolée.

Je m'attendais donc, chez l'élève, le fort aimable Romain Debluë d'une politesse exquise que l'on aurait tort de croire affectée, à retrouver, bien qu'attiédis car l'homme est tout ce que l'on voudra sauf un fanfaron primaire (ce qui n'exclut donc pas qu'il en soit un secondaire, voire au cube), les travers du Maître, déjà fort largement tartinés dans deux des textes qu'il m'envoya aimablement, dont l'un, Les Métamorphoses de Protée, fut publié dans la collection de Maxence Caron comme il se doit, L'Absolu, chez l'éditeur Via Romana créé ex nihilo pour saluer et accueillir le génie protéiforme. Notons, mais c'est sans doute là aussi, comme il se doit encore, une coïncidence, que l'essai en question regroupe deux textes vantant les mérites de deux ouvrages de Maxence Caron, qui, parce que le génie, comme la Parole, se répand urbi et orbi, n'hésita pas, juste après Saint Augustin et Paul Verlaine tout de même, à publier un de ses innombrables ouvrages révolutionnaires dans ladite modeste collection : on n'est jamais aussi beau et savant que lorsque l'on se tire le portrait entouré de grands qui, de préférence, vous tiennent paternellement l'épaule.

J'ai donc été trompé sur la marchandise, c'est absolument clair, comme le seront, encore plus que moi qui n'ai pas déboursé un seul centime, ceux qui paieront plus de 30 euros pour ce livre dont les textes qui le composent sont disponibles partout, et dignement achalandés de notes. La préface signée Debluë est étique voire anorexique, les déluges furieux de notes bien capables de couler Noé et sa création embarquée, les tremblements de terre de précisions à quintuple circonvolution et triple foyer, les avalanches d'hypothèses poudreuses, les cyclones de métaphores emportant tout sur leur passage apocalyptique se sont transformés en moins d'une dizaine de pages d'un texte scolaire au possible, pages d'ailleurs elles-mêmes rabotées, élimées, castrées, que l'on dirait en conséquence avoir été écrites par un sous-pigiste de La Croix ! Il y a fort à parier, du coup, que ce torchon suintant l'eau bénite et l'impuissance contente d'elle-même en fasse des litres de lacrymalerie catholique puisque plus le texte est dilué, plus ces pitres l'assaisonnent de leur pissat d'âne castré de crèche de fête d'école privée !

Comment est-ce possible ? Comment pouvons-nous supporter sans frémir de sainte colère cet écouillage estampillé par l'imprimatur d'un maître de langage séborrhéique ? Maxence, rentre dans ce corps, qu'il nous aligne un pesant 8 millions de mots sur la balance et que nous en ayons, à tout le moins, pour notre argent ! Devons-nous supposer, à Dieu ne plaise, que Maxence Caron, incompréhensiblement pris de remords et de doutes, non seulement a décidé de procrastiner incontinent la rédaction de son 248e opus, mais a été pris d'un incontrôlable accès d'émondage, se vengeant sanguinairement de son tropisme au bavardage en sabrant les plus lyriques envolées de son plus fidèle disciple, taillant sans aucune pitié le moindre bourgeon d'originalité, fût-elle en bakélite huysmansienne, le plus infime pétale de bloyisme efflorescent, menaçant incontinent de végétaliser Paris, sa proche et même lointaine couronne, et la France entière sans intervention expresse de Cosaques dont les innombrables vivandiers tireraient d'énormes citernes de désherbant ?

Peu de pages, donc, sous la plume de Romain Debluë, qui nous expliquent, fort banalement, que c'est le même auteur qui a écrit L'Imposture et Scandale de la vérité, les pôles, aussi contraires fussent-ils, composant ce diable d'écrivain ne pouvant qu'être maintenus ensemble, certes à la diable, par le puissant attracteur qu'est un catholicisme épuré voire iréniquement théologal : «l'homme est un être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, et son âme est le lieu où cette image se manifeste» (p. 7). Quelle avancée, par rapport aux prudences universitaires que nous avons plus haut évoquées ! Quelques pages plus loin à peine, notre préfacier débarrassé de son mentor constamment traversé, comme un métal supraconducteur, par le flux divin du Verbe, répétera cette évidence finalement toute simple : «l'âme de Bernanos, en son inexorable stabilité, lui permet de se tenir au plus près des mouvements de masse sans jamais s'y laisser prendre» (p. 12).

Circulez, il n'y a rien d'autre à lire ! C'est à peu près tout en effet, ce qui est fort peu pour Romain Debluë, ce qui est franchement maigre pour un ouvrage vendu à plus de trente euros, ce qui n'est strictement rien pour Maxence Caron, véritable Titan des lettres à références exponentielles toujours pressées de repousser, comme une tête d'hydre de Lerne insatiablement bourgeonnante et que nul Hercule n'oserait d'ailleurs couper de peur d'y passer le restant de ses jours. Avouons que cette salutaire cure de maigreur, voulue ou imposée peu nous chaut, nous aura agréablement surpris, laquelle traduit peut-être, du moins souhaitons-le à l'intéressé, une appréciable prise de distance avec le Maître es-prétentions (Maxence Caron bien sûr), voire un coupage de cordon ombilical expéditif quoique plus ou moins encore inconscient et déclaré.

Nous voyons ainsi que l'influence de Georges Bernanos, pour le plus grand mais aussi le plus picrocholin, peut emprunter des voies bien surprenantes, même si nous sommes bien évidemment en droit de juger que ce n'est pas sur le dos d'un romancier que son piètre commentateur doit se refaire une virginité psychologique !

Note

(1) Les Éditions des Belles Lettres, qui nous présentent de manière fort sobre ce qu'il serait impoli d'appeler un petit génie (Philosophe, poète, romancier, musicien, Maxence Caron est l’auteur d'une œuvre abondante réunie en un système des arts et de la pensée, mesure qui vaut celle du site de l'intéressé où nous lisons qu' à 40 ans Maxence Caron est l’auteur d’une trentaine d’œuvres. La plupart d’entre elles est l’expression directe d’un Système nouveau de la pensée et des arts, dont il poursuit l’accomplissement) nous promettent un très fort volume intitulé Fastes regroupant des textes de Maxence Caron, soit 640 pages composant une cathédrale de l'Esprit qui nous est d'ores et déjà magnanimement claironnée comme une folle Nouba de la pensée. Une orgie. Un enchevêtrement de fulgurances prodigieuses, orgueilleuses, gourmandes, géniales. Il pulvérise la langue et le conte philosophique se terminant par une flèche, un Manifeste du maxencéisme donc, qui ne pourra je crois que nous faire frémir d'impatience. Détail amusant que je signale comme cela, en passant : voici quelques années, j'essayai d'intéresser la patronne des Belles Lettres à un projet de livre lui aussi monstrueux qui va finalement paraître chez Ovadia et qui ne s'appelait pas encore Le temps des livres est passé. L'intéressée éluda d'une moue ou d'un geste qui équivalait à une moue cette proposition, avançant les habituelles non-raisons entendues mille fois (trop-gros-trop-compliqué-pas-assez-vendeur-trop-littéraire-trop-hermétique-trop-critique-trop-méchant-pas-assez-journalistique-invendable-trop-ceci-trop-cela-en-tout-cas-bref-allez-vous-faire-foutre-mon-bon-Monsieur) et me proposant en échange non négociable de lui rédiger un dictionnaire de la littérature nord-américaine, comme cela, je le suppose sorti de mon chapeau magique qui contient lapins, carottes et science infuse, n'est-ce pas ? Je constate avec beaucoup de plaisir que Maxence Caron a, lui, réussi à vendre à Caroline Noirot son bouquin invendable qui est, comme le mien, je le précise pour cette dernière, un volumineux recueil de critiques littéraires et autres méditations intempestives ou, pour le traduire dans son langage si épuré de commerçante ou plutôt de commerciale, un gros truc qu'on n'arrivera jamais à vendre mais quelle importance, puisque, de la sorte, Les Belles Lettres s'assureront une place dans le Temple du Savoir Absolu, et une niche modeste quoique commode et coquette devant le Palais de Maxence Ier ?

Georges Bernanos encore une fois de Sébastien Lapaque (Les provinciales).

Je ne reviendrai pas sur cet ouvrage, qui est en fait la réédition, augmentée de quelques nouveaux textes dont la préface, La France contre les robots ou le sermon aux imbéciles, du texte paru en 1998 aux Provinciales dirigées par Olivier Véron. Je me contente ainsi de renvoyer les lecteurs au riche dialogue mené avec l'auteur.

Je ne reviendrai pas sur cet ouvrage, qui est en fait la réédition, augmentée de quelques nouveaux textes dont la préface, La France contre les robots ou le sermon aux imbéciles, du texte paru en 1998 aux Provinciales dirigées par Olivier Véron. Je me contente ainsi de renvoyer les lecteurs au riche dialogue mené avec l'auteur.

Imprimer

Imprimer