« La Jeunesse est lente à mourir de Grégoire Dubreuil | Page d'accueil | Sérotonine : et Michel Labrouste niqua (mollement) Florent-Claude Houellebecq »

15/01/2019

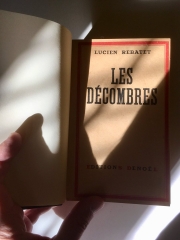

Les Décombres de Lucien Rebatet

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Mâles lectures.

Mâles lectures. Nous mesurons mal, désormais, le succès que représenta la parution des Décombres de Lucien Rebatet, en juillet 1941, dont le premier tirage de 20 000 exemplaires s'enleva en quelques jours, et qui constituera, selon celui qui écrivit ce texte torrentiel, le «plus gros succès de librairie de l'occupation», avec au moins 100 000 exemplaires, sachant qu'on «aurait tiré le triple sans la crise du papier».

Nous mesurons mal, désormais, le succès que représenta la parution des Décombres de Lucien Rebatet, en juillet 1941, dont le premier tirage de 20 000 exemplaires s'enleva en quelques jours, et qui constituera, selon celui qui écrivit ce texte torrentiel, le «plus gros succès de librairie de l'occupation», avec au moins 100 000 exemplaires, sachant qu'on «aurait tiré le triple sans la crise du papier».Toujours pressé de submerger toutes les digues de la bienséance, il nous semble étonnant que Les Décombres, à l'instar des Deux étendards, n'ait pas été écrit en prison, la vie carcérale étant l'idéal littéraire nous dit Rebatet qui savait de quoi il parlait, puisqu'il fut enfermé, après sa condamnation à mort par la Cour de Justice de Paris le 23 novembre 1946, à regagner dès 18 heures «une cellule grillagée (cage à poules) de 2 m sur 2 m, mais éclairée, et où l'on se retrouve seul» (1). Imaginons quelle fut la situation de Lucien Rebatet, lui dont l'avant-propos de ses Décombres se conclut sur un cri qui va faire gronder toute le reste de son livre torrentiel, pressé de tout dire et qui réussit le prodige de tout dire, la trouille française, la débandade même après des années de vie à crédit en jouant les grands ducs et les Gauvains inflexibles, les petits et les grands profits, les petites et les grandes lâchetés, la consomption d'un pays miné par ces tares que sont, aux yeux de l'écrivain, la démocratie et ses séides intraitables et diligents, les Juifs, la franc-maçonnerie, toute la théorie des arrivistes qui s'est étendue jusqu'à former, de nos jours, l'immense peloton acéphale qui constitue la seule base de légitimité, ô combien fragile, de notre actuel Gouvernement de pitres et d'incompétents : «Ces pages, écrit ainsi Lucien Rebatet, auront trompé un peu mon impatience. Mais que vienne donc enfin le temps de l'action !» (2), et cela alors même qu'il nous confie ne poursuivre qu'un seul but, affirmant que son plaisir personnel et sa «plus vive ambition seraient uniquement d'écrire des livres de critique et des récits qu'on pût encore relire dans une trentaine d'années» (p. 21). Que l'on ergote ou pas sur le courage réel, physique de l'homme ne peut nous empêcher de poser cette évidence : l'écriture est une arme pour Lucien Rebatet, raison pour laquelle il s'inscrit dans une lignée de polémistes qui sont l'honneur de la langue française et, quand bien même ils se haïraient très certainement les uns les autres si nous pouvions les mettre, par vue de l'esprit, en présence, n'ont jamais considéré que le fait de tenir une plume pour rire était autre chose qu'une infâme pignolade.

Les premières pages des Décombres nous présentant un Charles Maurras préférant «écouter trop galamment le caquetage d'une pécore du monde» au coup de force, affirmant même qu'il n'aime pas perdre son sang-froid à un fidèle de l'Action Française qui, le 7 février 1934, date fameuse d'une manifestation qui, sur la place de la Concorde, fit plusieurs morts du côté des émeutiers, lui fait remarquer que Paris est en fièvre, ces pages-là plantent le décor qui ne variera guère au cours des centaines de pages qui suivront la proclamation de Rebatet désireux seulement de proposer, que dis-je d'exiger, d'imposer bien sûr par la force «cette révolution de l'autorité que les trois quarts du pays appelaient» : «Cinq cent mille Parisiens avaient tourbillonné comme des moucherons autour de la vieille ruine démocratique qu'une chiquenaude, c'est-à-dire la révolution de mille hommes vraiment conduite par dix autres hommes, eût suffi à jeter bas» (p. 30). Je doute que ce constat non pas désabusé mais juste ne soit encore valable de nos jours, malgré un amollissement généralisé de nos mœurs merveilleusement citoyennes, corsetées qu'elles sont par d'innombrables relégations au Purgatoire de la bienveillance démocratique, castrées psychologiquement (et, d'ici peu chimiquement si nous n'y prenons garde) pour cause de biberonnage et de fumage désormais strictement proscrits, de consommation militante et réactionnaire de viande, d'hétérosexualité conquérante pas même honteuse de n'être point homosexualité larvée, bienveillante, ouverte, de tendances non réprimées à la moquerie misogyne, d'incapacité manifeste à empêcher son toutou de chier dans un plastique dûment estampillé par les services d'Anne Hidalgo, d'incoercibles ricanements lorsqu'il s'agit de moquer des pitres qui se prennent pour des journalistes (ce qui est pardonnable) mais aussi pour des écrivains (ce qui ne l'est pas), etc., autant de tares sentant bon le passéisme et du reste analysées jusqu'à la nausée par un Philippe Muray.

Bien sûr, les mesures que demande Rebatet pour relever la France sont pour le moins rudes ou, pour le dire d'un mot dont l'horizon a été méthodiquement exploré par Carl Schmitt, exceptionnelles. Tout d'abord, il faut noter, l'image est amusante, que l'écrivain avoue n'avoir «jamais eu dans les veines un seul globule de sang démocratique» (p. 20), ce qui explique sans doute qu'il n'hésite pas, et cela dès l'âge de quinze ans, à préconiser «l'exécution sommaire comme seul moyen de purger le monde des plus grosses insanités et des pires bandits» (p. 32) puisque, pour mener à bien la révolution dure comme l'acier dont il ne cessera d'exaspérer l'imminence et de renforcer s'il se peut encore la trempe, «il eût fallu dans la pays une faction résolue à violer les règles du jeu parlementaire, journalistique, policier et républicain» (p. 33), une fois de plus un débat qui ne cesse à nos yeux d'être d'une brûlante actualité, dans un pays qui ne demande, depuis la date à laquelle Rebatet en examinait les plaies purulentes, qu'à s'embraser.

Nous retombons dans la détestation pour le moins invincible que Lucien Rebatet éprouve pour la chicane juridique, l'argutie journalistique : les atermoiements de toute espèce, quel poids autre que léger auraient-ils pour celui qui se qualifie d'excité possédé «par l'idée de la guerre civile» qu'il est du reste ravi de retrouver dans son cher Stendhal, idée selon laquelle seule une guerre civile permettrait aux Français de redevenir «les hommes énergiques du temps de Henri IV», laquelle en outre «dissiperait notre légèreté et ranimerait notre imagination» (p. 40) ?

La gauche est assurément détestable, vendue qu'elle est aux intérêts invisibles de la franc-maçonnerie et de la juiverie selon l'auteur, mais il ne faut absolument pas oublier que la droite n'est elle aussi pas exempte de critiques, et j'avoue avoir méchamment souri en lisant le passage suivant qui, à une ou deux virgules près, pourrait très bien décrire l'inaction esthétisante dans laquelle s'ossifient de petits raouts parisiens plus ou moins incorrects, dont le fait d'arme le plus mémorable est d'inviter à la lecture de Jean-Claude Michéa : «La droite, hormis quelques maurrassiens complets et les indépendants de notre sorte [à savoir la petite équipe de Je suis partout], respirait l'éducation libérale, qui vous constituait un petit capital de catholicisme et de patriotisme à n'entamer que dans les grandes occasions, préparait admirablement des lignées de modérés (3) pétris d'un individualisme mesquin, tandis que les cervelles des plus intelligents se liquéfiaient dans d'interminables, stériles et anarchiques débats» (p. 51). C'est ainsi que le «lâche empressement de la droite, des Maurrassiens tout les premiers, à renier et accabler les cagoulards lorsqu'ils furent découverts, en apprenait davantage que cinquante années d'études politiques sur les espoirs de réactions qui subsistaient pour notre pays», ce dernier étant «en train de se détruire par le dedans» (p. 52) sous l'actions conjuguée des faibles de tous bords, bien évidemment Juifs, communistes et franc-maçons. Ailleurs, Rebatet évoque méchamment (c'est un pléonasme que je ne répéterai donc plus : Rebatet évoque toujours méchamment, sauf lorsqu'il loue, nous le verrons, et alors il est non seulement aimable mais inspiré) ces «auditoires de «nationaux» toujours les mêmes, bons et placides bourgeois, dames aux chapeaux convenables de la rue du Bac, demoiselles légèrement prolongées éprises de belle-lettres, et rêvant de pétillantes correspondances avec les auteurs, deux gentilshommes de la rue des Saussaies qui feraient un compte rendu rassurant aux pouvoirs, jamais un seul adversaire à ébranler, si peu de néophytes même, et tant de crânes, de crânes..., les éternels «genoux» de la droite, tant de nobles débris de tous les cocuages illustres, du boulangisme, de la Patrie Française, de l'Affaire, de la Chambre bleu-horizon» (p. 57).

Pol Vandromme explique la si visible exécration de Rebatet pour l'inaction et l'érudition tournant à vide propre à celui qui fut, un temps, son maître, Charles Maurras (4), par un double tropisme qui n'en est en fait qu'un, le goût manifesté pour certains écrivains par Rebatet ne ressortissant selon le critique que de son instinct le plus profond : «Les premiers maîtres de Rebatet», à savoir Baudelaire et Rimbaud, Proust et Stendhal, Nietzsche un peu plus tard, «ne considèrent donc pas la littérature comme un service social ou un service public. Son dilettantisme les a élus. Mais ce dilettantisme n'est pas ouvert à tout et à tous. Il sait ce qu'il veut, c'est-à-dire ce qui vérifie une ancienne et obscure tendance. Il y a un versant de la littérature que Rebatet n'a jamais eu envie d'occuper et dont la vue même lui répugne. C'est le versant gauche sur lequel, à la suite de Fénelon, de Jean-Jacques, et du père Hugo, les idéalistes ont planté leur tente. L'optimisme, l'humanitarisme, les illusions compliquées et majusculaires qui nourrissent les bonnes consciences et les grands sentiments, l'exaspèrent et le dégoûtent. Il n'est pas sûr que l'homme soit bon ni même perfectible. Il n'est pas convaincu que le peuple soit de droit divin, que le nombre soit la loi et les prophètes; que la société soit une enfant de Marie qui se contente de cantiques et de discours éloquents. L'instinct, chez lui, a tout précédé. Il sent les choses comme ça. Il a beau avoir des colères de plébéiens, il est d'abord d'un naturel aristocratique. Non un aristocrate d'ancien régime mais un aristocrate frotté à son siècle, à ses bohèmes, à ses agitateurs, aimant le noctambulisme de bistrot, les conversations éperdues et tonitruantes, le primesaut populaire et jusqu'à la poésie des corps de garde. Rebatet est du côté des écrivains – à la condition qu'ils soient en même temps des artistes – qui ont dit la vérité sur l'homme, sur la vie (elle n'est pas belle à voir; mais on n'a rien d'autre à montrer) plutôt que de prêcher avec la jactance des présomptueux et la niaiserie des ingénus. Si la littérature doit bercer les bienséances et les songes creux; si elle est ce fard qui dissimule les rides, ce parfum douceâtre jeté sur les sanies pour empêcher qu'elles empestent, eh ! bien c'est une coquetterie frivole qui n'a besoin que de notre indifférence ou de notre dédain» (5).

Pour l'heure, celui qui déclare avoir «entrevu l'espoir d'une lutte à outrance» (p. 59), qui semble rêver à l'instar du «vagabond Rimbaud à la poursuite de ses visions» (p. 135), est condamné à devoir évoluer parmi les falots, les farceurs, les maîtres-chanteurs, les trembleurs, les «mollusques de la modération, des distinctions nécessaires, des nuances, béant dans la vase tiède de leur juste milieu» (p. 58), plongé qu'il est «dans la bouilloire parisienne», tympanisé qu'il est encore «par les agités et les sots» (p. 70). Pourtant, cette lutte armée, du moins cette volonté d'action constamment répétée est tempérée par une évidence, que Rebatet juge criante : la France n'a pas, n'a plus à moins qu'elle ne les ait jamais eus, les moyens de combattre l'Allemagne, raison pour laquelle les écrits de l'auteur, à cette époque, «réclamaient une certaine paix, dans le temps et dans l'espace, parce que notre pays n'avait plus les moyens de conduire victorieusement une guerre, et que nous répugnions à souhaiter une révolution nationale issue d'une défaite» (p. 72). Politique fort peu reluisante admet sans peine Rebatet, qui ne manque pas d'accuser les dirigeants du pays ayant sabordé les moyens d'en faire une autre. C'est ainsi que lui et ses amis de Je suis partout ont pu tirer «une extrême fierté d'être pour cette politique, parce qu'il est plus méritoire de vouloir le bien de sa patrie en dépit du scandale, des injures, de la bêtise publique, qu'avec l'assentiment de tout un peuple pâmé» (pp. 103-4).

Mais le jeune Rebatet tourne à vide car, «jusque chez les plus francs, les plus violents, les plus lucides, tout n'est que faux-fuyants, fictions, battage, amusements du tapis, dérobades devant l'essentiel» (p. 143) : comment celui qui avoue être plongé dans les visions de Rimbaud pourrait-il s'élancer sur un sol stable, une piste dure, fût-elle sommaire, puisque les «vaticinations de la démocratie» lui restent inconcevables» (p. 151) et que les sables mouvants de ce régime honni paraissent toujours plus étrangers à ses pieds ? Quel type d'hommes la démocratie pourrait-elle produire, si ce n'est celui de mollusques au «caractère arrondi et amorti par la continuelle nécessité du détour qui aura distingué», affirme-t-il, «tous les grands personnages de notre démocratie» (p. 153) ? Ailleurs, c'est l'armée française qui «reflète comme un miroir monstrueusement grossissant le cabotinage de toute la démocratie française» (p. 594). Rebatet, ne nous en étonnons pas, voit en Hitler l'homme qui va hâter «la faillite verticale de la démocratie» (p. 157) qui n'est en fin de compte rien de plus que le surgeon le plus détestable de «l'Occident enjuivé [et] de son christianisme putréfié» (p. 158). C'est le 28 juillet 1944, alors même que la victoire des Alliés ne semble plus même éveiller le moindre doute dans l'esprit du collaborationniste impénitent, que Lucien Rebatet écrira dans un article intitulé Fidélité (au national-socialisme paru dans Je suis partout qu'Hitler «portera devant l'histoire l'honneur d'avoir liquidé la démocratie».

Il ne faut pas s'étonner outre-mesure du pacifisme virulent (saluant Je suis partout de s'être, «seul dans la presse, rigoureusement seul, sans un compagnon même timide à sa droite ou à sa gauche, refusé à l'abjecte «union sacrée», p. 226) de Lucien Rebatet puisque, à ses yeux, la guerre, qu'il faudrait du reste pouvoir mener dans les corps francs, où l'auteur sait bien qu'il n'ira jamais (cf. p. 314), est le fruit logique du régime honni, la République, et ses moins recommandables citoyens, les Juifs bien sûr selon l'auteur : «La démocratie, au point où elle en était parvenue de judaïsation, d'asservissement aux ploutocraties, aux desseins de leur impérialisme financier, portait en elle la guerre comme un cancéreux porte la mort» (p. 163). Ailleurs, il peint une armée française qui n'est pas moins vile, disloquée et sale, paillarde même si la force réelle lui manque («L'effort de la saccade lui-même devient excessif pour les reins de ce peuple qui s'abandonne», p. 289) que la démocratie française qu'elle défend : «Ainsi, l'armée Daladier retourne irrésistiblement à l'état de la horde démocratique, des informes troupeaux de toute décadence, où le soldat-citoyen met aux voix l'ordre de bataille et retourne chez lui quand la soupe n'est pas bonne» (p. 273).

Nous venons de mentionner les noms de plusieurs écrivains dont Rebatet s'avoue très proche, et il n'est sans doute pas inutile, par les temps qui courent et même galopent, en cette époque de désertification littéraire accélérée, paradoxalement bruissante de mille nouvelles quotidiennes et insignifiantes, de rappeler que Les Décombres sont un texte extraordinaire au sens le moins évident de cet adjectif : non point qu'il sortirait de l'ordinaire mais, bien au contraire, qu'il s'y enfoncerait jusqu'à ses derniers recès pour en faire gonfler l'épaisse matière, toute proche d'exploser. Lucien Rebatet parvient à faire, du morne enchaînement de journées passées à tromper son ennui, à fuir l'avancée allemande fulgurante tout en observant avec une précision de médecin légiste les innombrables spécimens de Français qu'il croise, une épopée évidemment sordide mais, d'abord, grandiose, gargantuesque, une sorte de fulgurance prolongée s'étalant pas moins longtemps que Les Tragiques d'Agrippa d'Aubigné et racontant non point l'aventure folle des guerres de religion mais celle d'un pays qui, littéralement, comme un corps en train de mourir, se vide et se liquéfie dans une odeur de décomposition atroce. Il est frappant de constater que, parlant de cette même période, Robert Brasillach, lui, n'hésitera pas à parler de véritable guerre de religions dans Notre avant-guerre : « On voyait à travers l’Europe commencer déjà en discours une guerre de religion, qui durerait plus de cinq années, et nous en regardions de loin monter les premières flammes. Ainsi était définitivement ruiné, autour de nous, cet univers de papier et de nuages auxquels nos aînés avaient cru. Cela aurait été un autre songe, sans doute, que d’applaudir bruyamment à l’intrusion têtue de la réalité dans les apparences : elle n’avait rien d’aimable, certes, mais elle était la réalité, et voilà tout. Elle surgissait, comme le gros globe allongé du soleil qui jaillit de la mer, brusque et furieux. Et tout était oublié des brumes de l’aube, et devant l’astre naissant, il fallait bien admettre que beaucoup de peuples, beaucoup d’hommes à travers la planète, le reconnaissaient comme lumineux et brûlant, et ne voulaient plus entendre parler de ce qui avait précédé ».

Il faut bien avouer que certaines parties de ce témoignage prodigieux nous semblent s'affaisser quelque peu, mais ce constat doit être immédiatement balancé par cette affirmation : si la tension remarquable qui parcourt les pages des Décombres paraît parfois retomber de quelques volts, ce ne peut être que comme un câble de ligne électrique reliant deux pylônes, dont la ligne se creuse en son centre mais qui n'en continue pas moins de conduire une énergie surpuissante, raison pour laquelle il ne faut pas craindre de féliciter l'auteur en saluant l'incroyable concentration de sa verve carambolesque, célinienne si l'on veut, y compris au moment où elle se replie pour concentrer ses forces et de nouveau jaillir à plein débit. Ce constat pourrait du reste être celui de tout vrai lecteur, se débarrassant, le temps de sa lecture, des innombrables échos plus ou moins négatifs qui sont parvenus jusqu'à lui à propos de ce texte maudit, constat d'autant plus facile à poser qu'il lirait, en même temps que le livre de Rebatet, celui d'un François Augiéras diluant dans Une adolescence au temps du Maréchal sa haine du christianisme, son amour naïf des bois, son désir idiot de progrès et de futur, comme un sirop d'orgeat qui vous laisserait une impression poisseuse, non pas la langue pâteuse mais le regard. Texte qui comme une décharge électrique est fait pour stupéfier, autrement dit paralyser, Les Décombres ne sauraient décemment se tenir à l'écart, non point de la vie littéraire qui, dans ce roman, n'intéresse guère Rebatet, mais de l'exemple de quelques hautes figures d'écrivains, le plus souvent détestés et qu'il s'agit, selon la caractéristique propre à notre livre torrentiel, d'exécuter d'un trait. L'une de ces figures est celle de celui que Roger Nimier appela le Grand d'Espagne, Georges Bernanos.

Georges Bernanos moins détesté que François Mauriac, tous deux qualifiés comme étant des «étranges disciples de Jésus» car le premier demeure à tout le moins et malgré sa «demi-folie», y compris même «dans les pires circonstances» «digne du nom d'écrivain alors que l'autre, «l'homme à l'habit vert, le bourgeois riche, avec sa torve gueule de faux Gréco, ses décoctions de Paul Bourget macérées dans le foutre rance et l'eau bénite, ces oscillations entre l'eucharistie et le bordel à pédérastes qui forment l'unique drame de sa prose aussi bien que de sa conscience, est l'un des plus obscènes coquins qui aient poussé dans les fumiers chrétiens de notre époque (p. 49), à tel point qu'il est étonnant, juge Rebatet, «que l'on n'ait même pas encore su lui intimer le silence» (p. 50). Georges Bernanos, mais aussi Mauriac, seront une nouvelle fois évoqués par Rebatet, qui qualifiera le premier d'«aberrant et lugubre pochard» et le second de «fielleuse hyène (p. 553), l'un et l'autre faisant partie de l'élite chrétienne composée de quelques talents, «mais tous tellement spécieux, tellement équivoques, dont chaque ligne zigzague parmi des tares sexuelles, impuissants, obsédés, masturbés choisissant les bénitiers pour tinettes, pédérastes cherchant Dieu au trou du cul des garçons», et où surnage tout de même Paul Claudel, «seul écrivain véritable et sain dans l'obédience catholique [mais] politiquement un imbécile pyramidal» (p. 554).

Le portrait que Lucien Rebatet trace de Charles Maurras (surtout dans le chapitre intitulé Au sein de «l'Inaction française») est complexe, entre franche moquerie, admiration réelle et déception amère devant un homme qui, comme nul autre, «n'aura davantage célébré l'action, et eu devant elle une attitude plus floue, faite à la fois de dédain et d'embarras» (p. 120), mais en rendre compte me conduirait trop loin, tout comme le fait d'évoquer celui qui resta toute sa vie l'héritier fidèle du patron de l'Action française, Pierre Boutang, que Lucien Rebatet, avant de s'en éloigner, qualifie de «blond et imberbe comme un page, fort comme un champion d'olympiades, ayant franchi trop facilement les plus écrasantes épreuves pour ne pas être l'antithèse vivante d'une bête à concours», évoquant encore «ses triomphes universitaires» qui, «au lieu de le désigner comme il se doit d'habitude à notre juste méfiance, n'étaient que la consécration naturelle de ses dons». Rebatet ne craint pas de nous avouer qu'il l'aimait «tendrement pour son feu, la roideur de ses haines, son orgueil encore ingénu et même sa confiance un peu irritante dans ses catégories de philosophe» bien que, avec «une vigueur superbe de colère et de raison», il démolît «les principes sacrés de la démocratie, déchirait les traités, traquait la meute des bellicistes millionnaires, fustigeait les ministres, rappelait les généraux à la réflexion, dépiautait Chamberlain, Churchill et Roosevelt, tout en haut d'un sixième du faubourg Saint-Jacques, dans une chambrette remplie de chaussettes trouées et de bouquins grecs épars» (p. 155). Nous recroiserons plus loin Pierre Boutang dans Les Décombres (cf. p. 484), ce dernier ne pouvant admettre, comme Rebatet, que l'Allemand soit autre chose qu'un «ennemi irréductible» (p. 485), ce qui ne pouvait définitivement que l'éloigner de Rebatet qui, certainement amère, nota : «J'étais consterné de voir fourvoyées aussi puérilement tant de jeunesse et de généreuse ardeur, exaspéré surtout contre les détestables maîtres qui détournaient de la seule tâche utile ces merveilleuses qualités. Mais, de toute évidence, nous n'avions plus rien à nous dire, sauf à nous traiter mutuellement d'abrutis et de criminels» (p. 486). C'est dans L'inédit de Clairvaux que Lucien Rebatet mentionne une dernière fois Pierre Boutang, dont il affirme avoir «enregistré en haussant les épaules la défection» dès les premiers jours de Vichy (6). La haine de Lucien Rebatet, du moins pour un Pierre Boutang si visiblement comblé de dons, nous paraît moins grande que le regret, peut-être même la peine secrète qu'il éprouve à voir les intelligences les plus vives être détournées des combats qu'il juge essentiels. Rejoignant le Gouvernement à Vichy dont il peindra superbement l'atmosphère de médiocres bouffons et courtisans, «coalition de tous les pouvoirs occultes», «collection des susceptibilités blessées» (p. 625), des «vanités morfondues», des «intérêts inquiets», des «sinécures à sauver», des «mystiques vagabondes», des «morales paralytiques», des «hargnes», des «lubies», des «ignorances», des «croyances percées», des «formules rouillées», bref «tout ce qui a été battu et dupé, tout ce qui a failli, trahi, volé, profité, menti» (p. 626), Rebatet n'aura donc de cesse, fidèle à son habitude lui faisant estimer que lui seul a su inflexiblement utiliser ses forces dans le seul combat valable, la mise en place d'une révolution parvenant à Chasser les Juifs de France, de dénoncer la prudence et même la trouille des cerveaux entourant Pétain. C'est bien simple, si, à Vichy, un «nouvel État [a] peut-être vu le jour», le «cordon ombilical qui le liait au vieux régime démocratique n'était pas coupé», triste état de fait tenant «sans doute au faible caractère de la plupart des ministres, à leur jeannoterie congénitale de libéraux, aptes à faire une révolution comme M. Maurice Chevalier à jouer Hamlet, et qui n'auraient pas signé une condamnation à mort sans prendre l'avis de vingt-quatre confesseurs» (p. 517). Ainsi, ce qui, selon Lucien Rebatet, caractérise les hommes et dirigeants politiques de son temps c'est leur manque absolu de volonté, leur indécrottable pusillanimité démocratique les empêchant de prendre les décisions qui s'imposent, fussent-elles difficiles et peu populaires.

Le portrait que Lucien Rebatet trace de Charles Maurras (surtout dans le chapitre intitulé Au sein de «l'Inaction française») est complexe, entre franche moquerie, admiration réelle et déception amère devant un homme qui, comme nul autre, «n'aura davantage célébré l'action, et eu devant elle une attitude plus floue, faite à la fois de dédain et d'embarras» (p. 120), mais en rendre compte me conduirait trop loin, tout comme le fait d'évoquer celui qui resta toute sa vie l'héritier fidèle du patron de l'Action française, Pierre Boutang, que Lucien Rebatet, avant de s'en éloigner, qualifie de «blond et imberbe comme un page, fort comme un champion d'olympiades, ayant franchi trop facilement les plus écrasantes épreuves pour ne pas être l'antithèse vivante d'une bête à concours», évoquant encore «ses triomphes universitaires» qui, «au lieu de le désigner comme il se doit d'habitude à notre juste méfiance, n'étaient que la consécration naturelle de ses dons». Rebatet ne craint pas de nous avouer qu'il l'aimait «tendrement pour son feu, la roideur de ses haines, son orgueil encore ingénu et même sa confiance un peu irritante dans ses catégories de philosophe» bien que, avec «une vigueur superbe de colère et de raison», il démolît «les principes sacrés de la démocratie, déchirait les traités, traquait la meute des bellicistes millionnaires, fustigeait les ministres, rappelait les généraux à la réflexion, dépiautait Chamberlain, Churchill et Roosevelt, tout en haut d'un sixième du faubourg Saint-Jacques, dans une chambrette remplie de chaussettes trouées et de bouquins grecs épars» (p. 155). Nous recroiserons plus loin Pierre Boutang dans Les Décombres (cf. p. 484), ce dernier ne pouvant admettre, comme Rebatet, que l'Allemand soit autre chose qu'un «ennemi irréductible» (p. 485), ce qui ne pouvait définitivement que l'éloigner de Rebatet qui, certainement amère, nota : «J'étais consterné de voir fourvoyées aussi puérilement tant de jeunesse et de généreuse ardeur, exaspéré surtout contre les détestables maîtres qui détournaient de la seule tâche utile ces merveilleuses qualités. Mais, de toute évidence, nous n'avions plus rien à nous dire, sauf à nous traiter mutuellement d'abrutis et de criminels» (p. 486). C'est dans L'inédit de Clairvaux que Lucien Rebatet mentionne une dernière fois Pierre Boutang, dont il affirme avoir «enregistré en haussant les épaules la défection» dès les premiers jours de Vichy (6). La haine de Lucien Rebatet, du moins pour un Pierre Boutang si visiblement comblé de dons, nous paraît moins grande que le regret, peut-être même la peine secrète qu'il éprouve à voir les intelligences les plus vives être détournées des combats qu'il juge essentiels. Rejoignant le Gouvernement à Vichy dont il peindra superbement l'atmosphère de médiocres bouffons et courtisans, «coalition de tous les pouvoirs occultes», «collection des susceptibilités blessées» (p. 625), des «vanités morfondues», des «intérêts inquiets», des «sinécures à sauver», des «mystiques vagabondes», des «morales paralytiques», des «hargnes», des «lubies», des «ignorances», des «croyances percées», des «formules rouillées», bref «tout ce qui a été battu et dupé, tout ce qui a failli, trahi, volé, profité, menti» (p. 626), Rebatet n'aura donc de cesse, fidèle à son habitude lui faisant estimer que lui seul a su inflexiblement utiliser ses forces dans le seul combat valable, la mise en place d'une révolution parvenant à Chasser les Juifs de France, de dénoncer la prudence et même la trouille des cerveaux entourant Pétain. C'est bien simple, si, à Vichy, un «nouvel État [a] peut-être vu le jour», le «cordon ombilical qui le liait au vieux régime démocratique n'était pas coupé», triste état de fait tenant «sans doute au faible caractère de la plupart des ministres, à leur jeannoterie congénitale de libéraux, aptes à faire une révolution comme M. Maurice Chevalier à jouer Hamlet, et qui n'auraient pas signé une condamnation à mort sans prendre l'avis de vingt-quatre confesseurs» (p. 517). Ainsi, ce qui, selon Lucien Rebatet, caractérise les hommes et dirigeants politiques de son temps c'est leur manque absolu de volonté, leur indécrottable pusillanimité démocratique les empêchant de prendre les décisions qui s'imposent, fussent-elles difficiles et peu populaires.Il est à ce titre frappant de constater que cette critique de l'indéracinable médiocrité de ses contemporains au pouvoir s'accompagne, dans Les Décombres, d'une charge très violente contre les élites, quels que soient les corps constitués où elles exercent leur magistère funeste. On oublie un peu trop facilement, dès lors, que la colère, la haine le plus souvent, la violence toujours qui caractérise les appréciations que porte Rebatet contre la France tiennent au fait qu'il ne saurait pardonner ceux qui, face à une occasion unique comme celle que constitua la monumentale défaite des Français face aux Allemands, n'ont pas su et voulu faire la seule chose qui s'imposait : une révolution bien sûr, ce qui signifie qu'en aucun cas Rebatet ne peut être considéré comme un conservateur, ni même comme un réactionnaire : «Au moment où plus rien ne devait être conservé, on voyait reparaître tous les conservateurs» et, comme il se doit, c'est parmi ces derniers que «s'étaient aussitôt poussés aux premiers rangs les représentants des castes les plus imbues d'une supériorité illusoire, les plus enfermées dans des abstractions fallacieuses : l'inspection des Finances, Polytechnique, le Conseil d’État» (p. 514). Nous surprendrons peut-être nos lecteurs en affirmant que la dernière partie des Décombres, intitulée Petite méditation sur quelques termes nous a plus d'une fois fait penser à La Belle France de Georges Darien, qui n'eut de cesse d'appeler à une éradication de toutes les structures sociales de notre pays, qui n'eut de mots assez durs pour évoquer le Gouvernement, l'armée, l’Église bien sûr et même les pauvres, coupables selon lui de tolérer passivement leur état ! Comme Darien, Rebatet appelle, exige une véritable révolution, seule capable, selon ses dires, de prendre la mesure véritable du fait, inouï, qui caractérise son époque : «Il y a un fait. Le bolchevisme judéo-asiatique, tel qu'il n'a cessé d'être pratiqué et répandu, avec son esclavage militaire, son anéantissement de toute vie spirituelle, son abrutissement physique des individus, est le plus épouvantable retour à la barbarie que le monde ait connu depuis la chute de Rome» (p. 550).

Comme la violence de ces mots, celle de tant d'autres précédemment cités, résonne à nos oreilles, alors que la France secouée par les Gilets Jaunes n'en finit pas de montrer le fossé, qui de jour en jour s'élargit et se creuse, entre une partie de plus en plus considérable de la population ne parvenant plus à vivre décemment, et les élites au sens large, aussi bien politiques que médiatiques, censées refléter les aspirations de cette dernière, y compris les moins avouables ! Comment nous étonner de retrouver, une page après celle que nous venons de citer, un long passage dans lequel Rebatet donne une explication ma foi assez juste, choquante encore pour les oreilles pures des belles âmes, de l'anglophilie caractérisant, hélas aux yeux de l'écrivain, les milieux de la collaboration : «L'idée d'une Allemagne nationale-socialiste supplantant l'Empire de Sa Majesté Britannique, ne pouvait s'acclimater dans leurs cerveaux. Ils méprisaient cette Allemagne de toute leur peau non point de Français mais de bourgeois. L'ascension du plébéien et caporal Hitler avait révolté leur sentiment de la caste, comme celle d'un fils de manœuvre qui arrive à créer une usine par son ingéniosité, comme les découvertes d'un chercheur de génie, mais sans diplôme». La méchanceté jubilatoire de Lucien Rebatet ajoute une autre remarque fort juste à ce constat lorsqu'il écrit, immédiatement après ces phrases, qu'on ne dira jamais assez «combien en France les partis d'extrême droite paraissant les plus hardis ont abrité d'«antifascistes» distingués, titrés, cousus, beaucoup plus irréductibles que le plus engagé des électeurs de Thorez». La conclusion de cette analyse vaut la peine d'être cité elle aussi tant elle nous frappe : «Je n'ai nulle part mieux compris qu'à Vichy la grande comparaison de Mussolini entre les États repus et les États prolétaires» (p. 515). Georges Bernanos tiendra, dans ses Enfants humiliés, des propos point si éloignés de ceux de Rebatet. Aucune ambiguïté, aucun doute n'est dès lors possible pour Lucien Rebatet : la France s'est effondrée en quelques jours non pas par manquement de ses forces vives, mais parce que ses élites non seulement sont incompétentes mais, surtout, sont veules. Nous ne sommes pas surpris de retrouver la traditionnelle critique consistant à dire que la France abrite, en son propre sein, ses ennemis les plus acharnés, ceux qui, à quelque prix que ce soit, ne veulent justement en aucun cas d'une révolution, autrement dit la surrection d'une «ère d'ordre» (p. 617) qui bousculerait voire réduirait à rien leur petite prospérité. Si, selon l'auteur, «tout se tient et découle des mêmes sources», si c'est la médiocrité rongeant la France qui explique parfaitement «notre défaite» (p. 513), c'est qu'il est sans doute temps d'évoquer quelque peu le sort que Rebatet réserve à ses ennemis les plus fameux, puissants, lâches et sournois, contre lesquels il ne retient plus aucun de ses coups.

La question juive, dans Les Décombres est bien évidemment centrale, la déchéance de la France étant due selon Rebatet à la présence, dans toutes les strates du pouvoir, du Juif, comme si l'auteur accordait à cet ennemi absolu une espèce de singularité métaphysique et même surnaturelle qui ne peut qu'étrangement contrebalancer sa haine du christianisme. Je me souviens qu'Alain Soral, jamais avare d'une analyse stupide assenée avec des roulements d'yeux et de grands gestes masquant le vide tragique de sa pensée clownesque, avait pu qualifier Léon Bloy d'antisémite pour avoir commis un livre comme Le Salut par les Juifs. J'avais longuement analysé ce texte incroyable et difficile, admirablement conçu pour choquer les imbéciles et être mal lu par les pitres, tout en faisant un sort à la prétendue expertise, dans ces matières, d'Alain Soral, et j'ai été assez content, ma foi, de constater que le véritable antisémite que fut Lucien Rebatet me donna par avance raison, en qualifiant Léon Bloy, «fameuse plume, certes, l'un des plus prodigieux pamphlétaires au poivre rouge de nos lettres», de judéolâtre, ou encore «être de boue et de bave», «véritable Juif d'adoption par la geinte, l'impudeur, l'effronterie, la distillation de la haine et de la crasse» (p. 110).

Pascal Ory, dans la préface intelligente et assez mesurée qu'il a donnée aux Décombres, affirme à juste titre que ce roman est non seulement «envahi par le Juif» mais qu'il s'agit aussi d'un «texte de constant appel au meurtre», ajoutant que chacun «des articles de la doctrine politique de Rebatet est par lui rattaché à sa hantise des Juifs, au point qu'on peut se demander si elle est, cette doctrine, autre chose qu'un antisémitisme appliqué à tous les ordres de la vie humaine». Ory a encore raison de noter qu'il n'y a pas de différence essentielle, au sens premier de cet adjectif, entre la violence de la plupart des pages des Décombres et la violence physique que convoquent ces dernières, violence physique allant jusqu'à l'appel au meurtre et au génocide : «l'homicide en parole, dans la conjoncture où il s'exprime, est ici performatif, il fait corps avec l'acte de tuer, il soutient le bras qui tue» (7). Je ne connais pas suffisamment cet auteur pour savoir s'il s'est exprimé sur le massacre méthodique de 6 millions de Juifs mais même sans commettre de ridicule anachronisme, certaines phrases des Décombres donnent en effet raison au jugement (car c'en est un) de Pascal Ory : «personne ne nous empêchait alors d'ouvrir ou d'agrandir quelques beaux et bons camps de concentration, qui fussent aussi des camps de travail, et de travail enfin profitable au pays» (p. 498) lit-on ainsi sous la plume viscéralement antisémite de l'auteur, proposition parmi d'autres qui sera amplement développée dans la section intitulée Ghetto de la dernière partie de notre roman, au titre ô combien ironique, Petite méditation sur quelques grands thèmes.

Si l'appel à l'élimination physique des Juifs, mais aussi de celles et ceux qui les soutiennent et qu'il appelle des «sous-Juifs» (p. 530), est une réalité incontestable des Décombres, nous ne devons pas minimiser, une fois encore, le talent incontestable de l'auteur pour grossir le trait, se placer dans le digne sillage de Léon Bloy et manier, comme lui, l'image qui brûle, la comparaison qui empale, la description qui fait rire. Ainsi des pages, souvent très drôles, que Lucien Rebatet consacre à son incorporation dans l'armée française dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle ne paraît pas être la plus aguerrie ni professionnelle du monde, se lisent comme une véritable odyssée rabelaisienne (8), d'une truculence et même d'une drôlerie souvent débridées et assez expurgées, m'a-t-il semblé, des habituelles rodomontades de l'auteur, ainsi que d'appels fort explicites au meurtre (cf. p. 228, où Rebatet se demande : à quoi bon «égratigner de la plume, quand il faudrait la torche et la guillotine ?»). Le Juif, sous les traits convenus d'un Isaac Laquedem, reviendra dans les pages incroyables décrivant la débandade de l'armée française mêlée, dans une cohue indescriptible, aux foules de civiles ne conservant plus guère de bonnes manières, ni même de la plus élémentaire décence : il s'agit de fuir, le plus loin possible de Paris et des Allemands qui avancent inexorablement. Ces pages défilent à très vive allure, comme les souvenirs d'une précision remarquable de Rebatet, courent, mais vers quel but inavouable ?, à une vitesse démentielle que ne parviennent même pas à briser les paroles niaises d'une chanson de Tino Rossi que l'auteur ne cesse d'entendre durant son périple, qualifié de «zigzagante anabase» (p. 434), Chaque soir tendrement je viens chanter sous ta fenêtre / Chaque soir ma señorita je chante sans te voir / Si, si, si, ce n'est qu'une sérénade / Si, si, si, sérénade sans espoir, la débandade généralisée s'accompagnant comme il se doit d'une réalité plus crue que Rebatet ne manque jamais de souligner, les (jeunes) femelles et mâles en rut et courant, eux aussi, à leur office prévisible, tandis qu'un de ces aventuriers dont Conrad peint tant de fois le vif portrait croise Lucien Rebatet, qui lui donne la parole durant quelques lignes elles-mêmes pressées d'évoquer l'aventure fumeuse en pointes se fichant toutes sur leur cible, l'homme disparaissant comme il est apparu, au rythme des flux et reflux de la foule, «laissant derrière lui une odeur épique d'aventurier» (p. 439).

Il est saisissant de constater, comme c'était du reste le cas dans Notre avant-guerre de Robert Brasillach, que l'armée française est balayée en quelques jours, alors que la vie continue tranquillement dans les rues parisiennes, occasion de beaux passages («Que de couples, de baisers et d'étreintes ! Sous les arbres des jardins, une odeur étourdissante de belles enfants en volupté se répandait avec les ombres de la nuit. L'amour et la mort allaient de paire. On le savait de reste. Mais on ne soupçonnait pas que cette loi commandât avec une aussi implacable et irrésistible rigueur», p. 339), Lucien Rebatet se faisant un évident plaisir de raconter, des dizaines de pages durant, son odyssée tragi-comique dans un service du ministère de l'Intérieur totalement incompétent alimentant en fausses nouvelles, ou nouvelles d'aucune portée stratégique, un Gouvernement lui-même incompétent, incapable comme jadis, «en monarchie», d'arrêter une guerre quand celle-ci «tournait mal» (p. 349), et comment le pourrait-il puisque, selon Rebatet, cette guerre a été imposée à la France par les Juifs (cf. p. 363), le peuple français se signalant, lui, par son insouciance comme je l'ai dit et son manque de réaction (cf. p. 362) ?

Il est saisissant de constater, comme c'était du reste le cas dans Notre avant-guerre de Robert Brasillach, que l'armée française est balayée en quelques jours, alors que la vie continue tranquillement dans les rues parisiennes, occasion de beaux passages («Que de couples, de baisers et d'étreintes ! Sous les arbres des jardins, une odeur étourdissante de belles enfants en volupté se répandait avec les ombres de la nuit. L'amour et la mort allaient de paire. On le savait de reste. Mais on ne soupçonnait pas que cette loi commandât avec une aussi implacable et irrésistible rigueur», p. 339), Lucien Rebatet se faisant un évident plaisir de raconter, des dizaines de pages durant, son odyssée tragi-comique dans un service du ministère de l'Intérieur totalement incompétent alimentant en fausses nouvelles, ou nouvelles d'aucune portée stratégique, un Gouvernement lui-même incompétent, incapable comme jadis, «en monarchie», d'arrêter une guerre quand celle-ci «tournait mal» (p. 349), et comment le pourrait-il puisque, selon Rebatet, cette guerre a été imposée à la France par les Juifs (cf. p. 363), le peuple français se signalant, lui, par son insouciance comme je l'ai dit et son manque de réaction (cf. p. 362) ?Nul, hormis bien évidemment Rebatet et ses amis, n'a été capable «d'apercevoir l'étendue du désastre» (p. 367), et tout court à la ruine et à la farce, car que serait-il donc possible de faire avec les descendants, si impeccablement mous comme le montre ce «spectacle risible d'hommes d’État devant tout leur pouvoir à la ruine d'un régime condamné, et qui épousaient les mœurs les plus décriées de ce régime, en faisaient tourner à vide tous les rouages» (pp. 220-1), avec les descendants disais-je des conventionnels, «rudes gaillards de 92, pirates, boutefeux et bourreaux, mais de quelle encolure ! et qui avaient su mourir debout, le juron à la gueule !» (p. 364). Des voix hagardes, poursuit l'écrivain, «hurlaient à nos oreilles que la Patrie était en danger», mais «qui l'y avait mise, sinon ceux qui criaient avec ces faces vertes de peur ?», ennemi intérieur qui, grand classique du genre, représente, «bien plus que les divisions allemandes», le «péril suprême», Rebatet, seul lucide ou presque, affirmant que «le seul cri de salut était «Bas les armes !», au rebours des appels des «goitreux tricolores [et des] jocrisses de la foi» (p. 377), une collaboration pleine et entière donc avec les Allemands, une collaboration rageuse même, au rebours, par sa virulence, de la mollesse des ombres vichyssoises qui, incontestablement selon Rebatet, n'auront pas su se montrer à la hauteur de l'événement, alors que, partout écrit-il encore, les forces dont il a su depuis longtemps «apercevoir la puissance» ont bouleversé la donne et rebattu toutes les cartes, cette guerre ayant «pris sa forme logique» et l'Apocalypse étant lumineuse alors que «les crétins et les faux mages ne savent pas la lire, et que [sa] patrie est crétinisée» (p. 542).

Comment conclure cette note qui ne se veut bien évidemment rien de plus qu'une introduction au texte inouï des Décombres, si ce n'est en rappelant les mots très durs que Pascal Ory écrit à propos de cet «enfant du nationalisme français métamorphosé, le siècle aidant, en fanatique de l'Europe allemande» ? Notre préfacier affirme ainsi que ce livre est «sa seule vraie réussite littéraire», ce qui est un point de vue parfaitement contestable si l'on admire, comme tant de lecteurs de Rebatet (9), Les deux étendards, ajoutant que cette unique réussite littéraire, puisqu'elle est «fondée sur une base morale si discutable qu'elle ne peut pas [...] ne pas influencer, en bien ou en mal, suivant la morale de chacun des lecteurs, le jugement porté sur le livre» constitue la tragique mais remarquable illustration, «une preuve supplémentaire de l'impasse d'une approche platonicienne de la culture, assimilant le Beau, le Bien et le Vrai» en vertu de laquelle la découverte d'un grand artiste «appelant au meurtre» ou d'un grand penseur, Heidegger bien sûr, «adhérant à l'antisémitisme est une énigme insoluble, un drame incompréhensible». C'est une erreur que d'écrire cela car, pour Rebatet comme pour Heidegger, l'antisémitisme est parfaitement explicable puisqu'il s'agit, pour le premier, de mettre en place un «socialisme autoritaire» (p. 565), autrement dit un «socialisme aryen», le «socialisme des constructeurs, opposé au socialisme anarchique et utopique des Juifs» (p. 651) qui, en remplaçant une démocratie honnie, déjà malade, tout comme le christianisme, et sur lesquels le «bacille juif» a pu faire office foudroyant de «tuberculose sur un vérolé» (p. 547), pourrait, seul, redonner un peu de grandeur à la France. Hélas, Pascal Ory ne nous donne pas de technique réellement convaincante pour «disjoindre les trois termes une bonne fois pour toutes», et il n'est pas certain, du reste, qu'elle existe, ce qui nous permettrait de tenter de comprendre, sans l'excuser, celui qu'il appelle, et ce mot a valeur de jugement et même de condamnation, «l'enfermé définitif» (10) autrement dit, le damné.

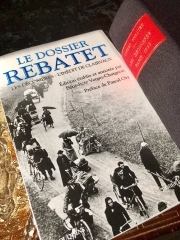

Lucien Rebatet, enfermé définitivement ? Non, car alors il faudrait être capable d'imaginer un homme et un écrivain sachant saluer la beauté, fût-elle auréolée de la lumière du désastre, gonfler des phrases d'une vie qui, à elle seule, est le gage absolu que nous sommes en présence d'un écrivain qui s'est engagé à fond perdu dans l'écriture, qui sait désigner le courage d'hommes se battant alors que Pétain vient d'annoncer qu'il se rendait à l'ennemi, même si ce salut n'est évidemment pas dénué d'intentions louches : «Quelle surhumaine intrépidité, quelle farouche ivresse, ou quelle incomparable absence d'imagination ne fallait-il pas pour se faire tuer ainsi, à la dernière heure, sachant ce que l'on savait ! Ah ! pour Dieu ! que ces braves-là fussent aussi peu nombreux qu'il se pût ! La France avait trop besoin d'un aussi beau sang. Il était trop tard, cent fois trop tard pour réparer par les armes quelque chose de notre honte militaire. S'il se pouvait qu'on la rachetât, ce serait par d'autres moyens, un autre courage, d'autres sacrifices enfin utiles» (p. 444). Nul juge, autre que surnaturel, n'a le pouvoir de faire enfermer définitivement un homme, ni même le prétendre, sauf à le tuer promptement une fois prononcé le verdict. Et puis, quel est donc cet enfermé définitif qui écrira Les Deux Étendards (lequel paraîtra en 1952, alors que son auteur sera encore en prison) après Les Décombres et qui, dans sa cage à poules grillagées de Clairvaux, sait pertinemment qu'on parlera encore de lui dans cent ans, alors que les noms de ses ennemis «seront oubliés, anéantis, à moins [qu'il] ne daigne les faire connaître au prochain siècle par leurs ridicules, leur sordidité» (Lettre de Lucien à Véronique Rebatet du 19 mars 1950, in Archives Lucien Rebatet, Le dossier Rebatet, op. cit., p. 605), quel est donc cet homme qui s'évadera de sa geôle en écrivant plusieurs textes volumineux (L'Inédit de Clairvaux, une suite de dialogues avec Pierre-Antoine Cousteau, un Journal, repris à partir de la fin 1950 et, donc, son autre grand roman qu'il reprit lui aussi après l'avoir achevé à la prison de Fresnes), répétant plusieurs de ses déclarations, opportunistes ou bien sincères, affirmant qu'il s'était sali avec la politique (11) alors qu'il n'aurait jamais dû faire qu'écrire, et de préférence des romans ? Peut-être faut-il ne pas craindre de donner le dernier mot de la fin, quitte à heurter, à Pol Vandromme écrivant à propos de Lucien Rebatet une belle phrase également valable pour Léon Bloy et, plus largement, pour tout pamphlétaire digne de ce nom : «Les violences des pamphlétaires expriment, par antiphrase, ce qui les navre au sens originel du mot», car il est ainsi frappant de constater que le pacifisme forcené si je puis dire de Rebatet n'est pas simplement réductible à une complexion prudente voire lâche, mais à un véritable amour de l'armée française qui depuis des lustres n'a plus osé renverser la si haïssable République, comme le montre l'exemple de «ce malheureux imbécile de Boulanger qui n'avait pas cinq cent mètres à faire, de la Madeleine à l’Élysée, pour devenir le maître de la France, et qui n'osa pas les faire» (p. 572). Je n'ai pas trouvé un mot, dans Les Décombres, où Lucien Rebatet moquerait le simple troufion, alors qu'il en a tant, d'incroyablement durs, sales et insultants, contre leurs chefs incompétents, au premier rang desquels se trouve Weygand. Puis nous savons bien, comme cet excellent lecteur encore que fut Pol Vandromme, que la littérature est «un inconfort qui a besoin de poisons, d’épouvante, de spadassins, de sujets d’étrangetés et de curiosités agressives. Il faut que la platitude moralisante, que l’infantilisme humanitaire aient tout submergé pour qu’une conspiration quasi universelle puisse le déplorer sans être défiée et tournée en ridicule» (12), et il faut décidément que nous soyons tombés bien bas en effet, dans une fosse de jouissance relativiste où absolument tout se vaut, avoir été bouffés par ce que Rebatet appelle la «gangrène démocratique» (p. 574), pour qu'un roman rugissant comme Les Décombres soit non point muselé mais ignoré, ne saute plus à la gorge de ceux qui le lisent, toutes dents dehors, car, de cela au moins nous sommes certains, ce lion-là n'a pas eu ses dents limées, ce lion-là n'est assurément pas «une descente de lit, promise aux injures du pot de chambre» (pp. 576-7) et, si d'aventure il l'était, il y a fort à parier qu'il serait encore capable de croquer quelques badauds.

Notes

(1) Extraits de la chronologie biographique envoyée par Lucien Rebatet à Pol Vandromme en 1966, parue dans le très beau volume de l'auteur publié en 1968 aux Éditions Universitaires dans la collection Classiques du XXe siècle et de nouveau publié chez Pardès en 2002, pp. 115 et 118.

(2) Lucien Rebatet, Les Décombres (Denoël, 1942), p. 14. Sans autre mention, les pages entre parenthèses renvoient à cette édition, qui mentionne en préparation un livre qui jamais ne paraîtra sous le titre indiqué, Ni Dieu, ni Diable puisqu'il s'agira des Deux étendards.

(3) Dont Abel Bonnard qualifia remarquablement la complexion profonde dans son fameux livre.

(4) Méchamment croqué dans ce passage : «Il se pouvait que selon Platon, Aristote et les Pères de l’Église, l'Allemagne ne fût pas digne de commander l'ordre en Europe. Mais dans l'immédiat qui nous importait beaucoup plus, il nous fallait bien reconnaître que sans Hitler et les sections d'assaut, avec les millions de communistes qui avaient grouillé dans le Reich, avec Léon Blum et Thorez chez nous, la République marxiste en Espagne, Maurras aurait perdu depuis un certain temps déjà le goût du grec, et l'hôtel de l'Action Française, rue du Boccador, abrité un triomphant commissariat du peuple» (p. 54). Dans la suite de l'ouvrage, les railleries ne cesseront de pleuvoir sur «ce vieux bohème mécréant et salace, d'une verdeur et d'une roideur de propos inouïes dans le privé, menant dans des rumeurs de sédition une perpétuelle politique de fronde» mais qui a pourtant témoigné du «plus étroit souci des convenances sociales et religieuses» (p. 123) qui, pour les lettres, «en est resté toute sa vie aux goûts d'un bon professeur de seconde frotté d'un peu de symbolisme» (p. 125), cet «apologiste passionné de la continuité» qui s'est pourtant refusé tout successeur et a «systématiquement écarté de lui tout candidat à son héritage» (p. 122). Rebatet n'est finalement pas très éloigné du jugement que Bernanos porta sur celui qui fut son maitre, en déclarant que cet homme, «révolutionnaire platonique au sens le plus inutilement cérébral du mot» (p. 127), «catholique sans foi, sans sacrements et sans pape, terroriste sans tueurs, royaliste renié par son prétendant» (pp. 126-7) n'a été rien d'autre que «l'illusionniste brillant de l'aboulie» (p. 127), et que c'est «en justifiant ses préjugés au lieu de les secouer qu'il a été le plus infidèle à sa destinée, s'inclinant devant tant d'hommes qui ne lui arrivaient pas à la cheville» (p. 125). En somme, Charles Maurras est pour Lucien Rebatet l'homme qui exhortera tout autre que lui à se lancer dans l'action, alors que, lui justement, se contentera, en guise de coup de force, de faire sonner «le martial clairon de ses papiers» (p. 184), convoquera n'en doutons pas «Aristote, Platon, Minerve, Joseph de Maistre, tous les dieux du plus haut Olympe, de la politique et de la philosophie [qui finiront] toujours, chez ces vieillards, par tomber au garde-à-vous devant un caporal clairon de zouaves» (p. 336). Lucien Rebatet multipliera également ses griefs contre l'AF, qualifié de «rassemblement d'abbesses, d'antiques vierges, de dames et de puceaux d’œuvres, de gentilhommes bretons à bottines et sacré-cœurs, de vieillards qui ont perpétué jusqu'à notre âge la race des ultras et des zouaves pontificaux» (p. 124), laquelle, dans la réalité, «n'a pas moins paralysé ou garé ses militants que toutes les autres ligues de pieds-gelés et de pisse-froid» (p. 129). Finalement, la haine et le dégoût que Lucien Rebatet éprouve si visiblement pour «tous les milieux révolutionnaires, tous ces petits cénacles nés autour de quelques faux hommes d'action, de quelques roublards, quelques terroristes d'estrade» (p. 268) sont, dans le cas de l'AF, quelque peu nuancés par la déception consécutive à une première et vive admiration. Il n'en reste pas moins que ce que l'écrivain ne pardonne pas à Maurras «qui n'avait jamais pu porter dans les faits une seule de ses menaces» (p. 529), comme en témoignent encore les critiques très vives qu'il adressera à l'AF en pleine expérience vichyste : «Elle avait pendant trente ans prêché la révolte, mobilisé le meilleur de la jeunesse française. Mais l'unique but sérieux qu'elle eût poursuivi, c'était le rétablissement dans son omnipotence de la plus écœurante bourgeoisie» (p. 530).

(5) Pol Vandromme, op. cit., p. 29.

(6) Voir le beau volume publié en 2015, établi et annoté par Bénédicte Vergez-Chaignon et préfacé par Pascal Ory dans la collection Bouquins de Robert Laffont. L'inédit de Clairvaux est le manuscrit des souvenirs de Rebatet, qu'il écrivit entre Noël 1947 et novembre 1949 durant son emprisonnement. Ce texte semble n'avoir que peu de points communs avec Les Mémoires d'un fasciste que l'écrivain rédigea pour donner une suite aux Décombres et qui ne parut qu'après sa mort, en 1976.

(7) Voir la note 6 pour la référence, respectivement pp. 16, 17 et 18.

(8) Ainsi l'auteur peut-il écrire : «Les pitreries que nous venons de vivre sont dignes d'engendrer des épopées lorsque le temps les aura stylisées et décantées, et d'inspirer à nos arrières-petits-enfants de nouvelles figures de Quichotte, de Panurge et de Picrochole» (p. 202).

(9) Ainsi, nous le savons, de George Steiner qui écrit : «Plus encore que Louis-Ferdinand Céline, Lucien Rebatet constitue donc ce que les théologiens appellent un «mystère». En lui, une imagination profondément généreuse, une intuition de la sainteté de la vie individuelle qui s’est soldée par l’invention de personnages littéraires durables coexistent avec des doctrines fascistes et des ambitions meurtrières affichées […]», in Avant-propos, Extraterritorialité [1971] (Calmann-Levy, 2002), pp. 69-70.

(10) Voir op. cit., respectivement pp. 22, 33-4, 36 et 37.

(11) Pol Vandromme écrit ainsi fort justement : «La politique totalitaire exige, de ceux qui la servent, – quand du moins ce sont des esprits supérieurs, – de divorcer d’avec une part d’eux-mêmes, de se calomnier par omission», in op. cit., p. 15.

(12) Op. cit., respectivement p. 48 et pp. 17-8.

Imprimer

Imprimer