« Écrivains et artistes de Léon Daudet | Page d'accueil | Au-delà de l'effondrement, 61 : D'un feu sans flammes de Greg Hrbek »

10/06/2017

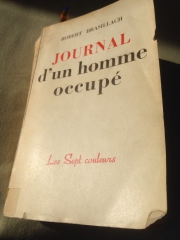

Journal d'un homme occupé de Robert Brasillach

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Rappels.

Mâles lectures.

Mâles lectures. Infréquentables.

Infréquentables.«Nous étions des hommes, et nous découvrions qu’être des hommes, c’était répondre au même nom que nos bourreaux.»

Paul Gadenne, La plage de Scheveningen (Gallimard, coll. L'Imaginaire, 1986), p. 9.

Le Journal d'un homme occupé doit être conseillé à toutes celles et à tous ceux qui ont une haute idée, voire une quelconque idée de la grandeur héroïque de la France : dans la chronique hallucinée de la débâcle française que Robert Brasillach tient dès son tout premier chapitre, intitulé Journal de la défaite, nous assistons, plus encore qu'à la dernière semaine de Paris, à celle de la France. Pie XII a beau prier pour la victoire de notre si doux pays et de l'Angleterre, et même estimer qu'il a du «mérite à le faire», car il ne croit pas à cette victoire (1), la France, avant de s'effondrer en quelques jours sinon en quelques heures, courbe assez vite «le dos sous l'avalanche», et commence «obscurément à réclamer la fin, sans trop oser encore le crier». Parmi les reproches faits à un roman de gare comme Guerilla de Laurent Obertone, celui consistant à pointer l'invraisemblance de l'effondrement de la France en trois petites journées ne tient tout simplement pas.

Le Journal d'un homme occupé doit être conseillé à toutes celles et à tous ceux qui ont une haute idée, voire une quelconque idée de la grandeur héroïque de la France : dans la chronique hallucinée de la débâcle française que Robert Brasillach tient dès son tout premier chapitre, intitulé Journal de la défaite, nous assistons, plus encore qu'à la dernière semaine de Paris, à celle de la France. Pie XII a beau prier pour la victoire de notre si doux pays et de l'Angleterre, et même estimer qu'il a du «mérite à le faire», car il ne croit pas à cette victoire (1), la France, avant de s'effondrer en quelques jours sinon en quelques heures, courbe assez vite «le dos sous l'avalanche», et commence «obscurément à réclamer la fin, sans trop oser encore le crier». Parmi les reproches faits à un roman de gare comme Guerilla de Laurent Obertone, celui consistant à pointer l'invraisemblance de l'effondrement de la France en trois petites journées ne tient tout simplement pas.«Amoureux d'un fascisme à construire, pleins du rêve d'une jeunesse chantante et forte» (p. 16), Brasillach et la poignée de ses compagnons regardent s'écrouler dans une même sidération leur nation et leurs désirs, la police perdant son temps à inquiéter l'auteur et ses amis (2), écrit-il consterné, alors que la France «glissait vertigineusement à l'abîme», et que ceux-là même que «le seul nom de la paix faisait frémir comme un blasphème le caressaient déjà secrètement en eux» (p. 22). Il était prévu, par ces mêmes bravaches, de mener la guerre jusqu'au bout bien sûr : Brasillach s'amuse et se désespère à la fois de voir que, maintenant, justement, ils sont au bout, la guerre, du moins sur le sol français, n'ayant duré que quelques heures pendant lequelles quelques fous et téméraires ont fait ce qu'ils ont pu, alors que l'immense majorité, elle, a poussé secrètement un cri de soulagement, le même que lorsque l'on parvient enfin à se libérer les intestins. Est-ce une vilaine image ? Sans doute, qui est toutefois incroyablement au-dessous de ce qu'a été la réalité du comportement des Français dans les premières (qui furent aussi les dernières, du moins avant les combats finaux) heures de la bataille contre l'armée allemande.

Ce n'est point là utiliser une image après tout facile car, moi qui ai lu beaucoup de récits post-apocalyptiques, je puis avouer avoir été frappé par les pages que Brasillach a consacrées à l'effondrement de la France, et qui nous paraissent aujourd'hui exagérées, voire appartenant au domaine de l'anticipation, tant elles dramatisent une débandade aussi soudaine que générale, et le triomphe virulent, bruyant, hystérique, de la trouille, du compromis petit ou grand, de la lâcheté : «Chacun déjà ne songe plus qu'à soi, aux départs, à l'abri sûr, à l'argent, à l'essence. Comment espérer faire intervenir qui que ce soit au milieu des catastrophes imminentes ? L'indifférence est naturelle. La lâcheté aussi, après tout» (p. 30). Ces mots durs sonnent juste, tout comme ceux-ci : «Même ceux qui me donnaient de bonnes paroles ne pensaient visiblement qu'à se défiler» (p. 36) et tant d'autres de la même lucidité. Lisez l'extrait suivant en faisant abstraction du fait, après tout contingent, qu'il figure dans le livre de Brasillach plutôt que dans tel récit d'anticipation aux couleurs réalistes : «Des bourgeois exténués, devenus, à force de fatigue et d'épouvante, des espèces de portefaix ployant sous les valises et les vieux cabas en tapisserie exhumés des placards, de petites vieilles hallucinées, ballottées de l'un à l'autre, déjà égarées comme un colis encombrant, des enfants soudain paisibles et goguenards qui jouaient entre les chariots de fer, et recevaient deux claques exaspérées pour le crime d'avoir confondu l'exode et les vacances, tout cela, dans ce décor de départ pour les bains de mer, sous le soleil couchant des journées clémentes, avait un aspect à la fois miteux, insolite et effrayant. Et tout d'un coup, dépassé cet îlot de tumulte empli du fracas des cloches et des appels, les avenues désertes d'un dimanche étrange, à nouveau Paris abandonné» (p. 39).

Bien d'autres passages pourraient faire partie d'une anthologie de l'effondrement, tant l'auteur pointe avec justesse les principales caractéristiques de l'espèce de sidération qui envahit les survivants qui, très vite, bien plus vite qu'on ne le croit, adoptent un comportement d'absolu détachement qui paraîtra une erreur voire un péché contre les nantis et les repus que nous sommes : «Nous parlions peu, nous étions dans cet admirable état d'esprit des grandes catastrophes, où rien ne dépend plus de nous, et où il s'agit seulement de se laisser faire par les événements, sans chercher à comprendre» (p. 49). C'est encore la même justesse quand Brasillach pointe tel détail sordide qui ne peut qu'être absolument véridique (cf. l'épisode des bidets de l'état-major qui suit ce dernier dans sa fuite, pp. 49 et 50), l'impression d'irréalité (cf. p. 51, 54, etc.), parfois l'atmosphère d'insouciance incroyable (cf. l'épisode de certains officiers français «qui prenaient leur temps et buvaient le champagne en plein air le jour de la défaite», p. 59) qui nimbe la débâcle d'une étrange aura phosphorescente, le tumulte des nouvelles contradictoires, des mensonges, des vérités, de demi-mensonges et vérités déjà tavelées par le coin de la propagande : «Dans la réalité, nous ne savions rien, nous ne comprenions rien aux idées du commandement, et à cette marche en spirale qu'on nous faisait faire» (p. 60) ou encore : «Des heures si graves pour notre pays qui étaient en train de s'écouler, nous ne devions rien savoir pendant quelques jours» (p. 62). Des hommes hagards sillonnant «la nation écrasée» (p. 64), des hommes perdus : «Pourquoi croire que nous avions de grandes pensées ? Nous étions coupés de tout, nous ne savions rien, nous attendions, et, sans combattre, nous savions seulement que la retraite absurde pour nous était finie, et qu'il fallait simplement mener quelques jours cette étrange vie d'hommes des bois en marge du destin de notre pays» (pp. 64-5). Et des hommes perdus qui, en tout cas pour ce qui est de Brasillach, espèrent que les émigrés, à savoir les membres du «gouvernement dissident sous la présidence de de Gaulle» ne seront jamais confondus avec «la vraie France» (p. 67), celle qui accepte, selon les mots de Pétain, la défaite sans opposer à cette dernière des «propos vains et des projets illusoires» selon les propres termes d'un de ses discours en réponse à Churchill.

Il est un socle indéracinable dans ce monde qui s'effondre : Robert Brasillach bien sûr, et quelques-uns, quelques-uns seulement de ses amis, qui tiennent et portent haut le «risque de l'honneur, à une heure où [leurs] pires ennemis avaient tous les pouvoirs et où chacun était occupé ailleurs» (p. 41). Ce risque, Brasillach avoue le prendre alors même qu'il se déclare assez excité «de jouer un jeu où l'on risque tout, et de le jouer avec des paroles» (p. 42), lui qui n'a de cesse de vouloir, dans la débâcle, jeter la pierre de fondation d'une «formation nationale-socialiste française» (p. 56).

Dans toute histoire d'effondrement, ce ne sont pas seulement les deux piliers de la civilisation selon Brasillach (qui sont l'eau potable et les cabinets, tout le reste n'étant que «luxe et broderie», p. 75, puis 110) qu'il s'agit à tout prix de préserver, puisque la mémoire joue un rôle essentiel : «Et pourtant, si, après tant d'années, nous faisons nos efforts pour ressusciter cette journée de juin [celle de l'armistice], le soleil noir au-dessus de la défaite, tout nous revient d'un coup, avec l'odeur même des pins brûlés, le piétinement des soldats, et les confuses paroles transmises par les ondes» (p. 71).

On se demande même si Brasillach, durant ces journées terribles, aura fait autre chose que se souvenir, rêver, lire, faire la cuisine ou jouer au bridge. On se demande s'il aura été autre chose qu'un petit enfant qui, comme «tous les enfants», a rêvé, «jadis, d'une maison qui serait à nous, où nous ferions ce que nous voudrions, où nous jouerions aux grandes personnes, à la cuisine, à l'organisation. C'est un peu ce qui nous arrive ici, où nous devenons des Robinsons (3) et où nous recréons si curieusement le climat des vacances pour la comtesse de Ségur» (p. 84). On se demande si Brasillach aura fait autre chose, durant ces mois de captivité dans un camp de Westphalie, «le torse nu» au soleil, à «s'imaginer, en fermant les yeux, passer d'un peu insolites vacances» (p. 117), lui qui affirme après tout que «la jeunesse et la bohème sont les deux seuls moyens de décorer la vie» (p. 136).

On se demande même si Brasillach, durant ces journées terribles, aura fait autre chose que se souvenir, rêver, lire, faire la cuisine ou jouer au bridge. On se demande s'il aura été autre chose qu'un petit enfant qui, comme «tous les enfants», a rêvé, «jadis, d'une maison qui serait à nous, où nous ferions ce que nous voudrions, où nous jouerions aux grandes personnes, à la cuisine, à l'organisation. C'est un peu ce qui nous arrive ici, où nous devenons des Robinsons (3) et où nous recréons si curieusement le climat des vacances pour la comtesse de Ségur» (p. 84). On se demande si Brasillach aura fait autre chose, durant ces mois de captivité dans un camp de Westphalie, «le torse nu» au soleil, à «s'imaginer, en fermant les yeux, passer d'un peu insolites vacances» (p. 117), lui qui affirme après tout que «la jeunesse et la bohème sont les deux seuls moyens de décorer la vie» (p. 136).Pourtant, la mémoire elle aussi semble un leurre, surtout durant la période de captivité vécue par Brasillach, qu'il évoque dans des pages saisissantes : «Non, tout le présent est loin de moi, comme l'ancien passé, et voilà tout, j'ai rompu en fait avec tout ce qui m'était précieux» car, de l'avant-guerre, «la captivité [le] sépare comme un énorme abîme, et de la captivité elle-même, la liberté désormais [le] sépare» (p. 139). Je cite ce très beau passage sur la captivité, autre forme d'effondrement, après tout : «Dépouillée de toutes les contingences accessoires, dont je ne méconnais pas la force qu'elles ont pu avoir, quelle est la nature essentielle de la captivité, pour tous, quelles que soient les circonstances de leur vie ? C'est d'avoir isolé l'homme de tout son passé et de tous ses liens naturels, ceux de la famille, ceux de l'amitié et de l'amour, ceux de la maison, ceux du métier, ceux de la patrie. C'est de l'avoir retranché de toutes les communautés qu'il avait choisies (et même, la plupart du temps, de la communauté acceptée du régiment et de la guerre, puisque presque toujours les unités furent dispersées). C'est, au milieu de la foule, d'avoir fait l'homme seul. La captivité, où, pas un instant, on ne se trouve physiquement isolé, est avant toute autre chose une solitude. Et lorsque le captif est revenu, c'est précisément de cette solitude qu'il doit reprendre conseil, et d'une solitude presque semblable qu'il retrouve» (pp. 140-1) (4).

Cette étonnante mise à distance est peut-être, d'un strict point de vue psychologique bien sûr, le fin mot de tout collaborateur : «Par les semaines alternées de pluies et de jeunes soleils, au-delà des fossés et des remparts, nous regardions monter, à travers les grillages d'une langue qui n'était pas la nôtre [puisqu'il s'agit de l'allemande], cet étrange pays qui s'appelait la France» (p. 93) car la «dernière France dont nous avions eu la pensée directe était cette France des messages officiels, sillonnée de réfugiés, jetée sous le ciel de juin à la dérive» (p. 95). Si «Toute la France s'était perdue et se cherchait» (p. 97) selon Brasillach, constat qui doit être pris au propre (les familles ont été séparées par les événements) comme au figuré, c'est encore de loin qu'il semble avoir cru à la Révolution nationale : «Quant à nous, fascistes pleins d'illusions, nous fîmes comme tous les Français, avec en plus l'excuse de la captivité, nous crûmes à la Révolution nationale pour au moins deux mois» (p. 99). Ailleurs, il parle de la Révolution nationale comme d'une «immense farce» qui «a découragé les meilleures volontés» et a «poussé les hommes vers cent impasses», a «fait semblant de diriger dans des directions fermes des gens que l'on désavouait ensuite» (p. 211).

Ce n'est pas seulement la captivité qui explique cette étonnante complexe intellectuelle et même d'âme, oserais-je dire. Une illusion d'ordre supérieur s'est dissipée avec l'effondrement incroyablement rapide, moral, guerrier bien sûr, intellectuel et politique, du pays. Je cite ce beau passage : «Qui nous aurait dit qu'un jour la France serait pour nous un objet d'études, comme un pays étranger, connu seulement par les ouvrages de ses écrivains, par les récits des voyageurs, par les lettres, par les journaux ? C'était notre cas désormais, et je ne suis pas sûr que, pour connaître la France vraiment, il ne faille pas s'être trouvé dans cette situation d'exilé studieux, de reconstructeur patient qui, à force d'hypothèses et de récits de seconde main, finit par se faire une idée, assez juste, assez plausible, de cette contrée qu'il a visitée jadis, mais où tout a changé, les formes du gouvernement et de la vie, les mœurs et parfois jusqu'aux habitudes du langage...» (p. 100).

La deuxième partie du livre a été reconstituée à partir de notes, de textes et de fragments divers dont le tour est plus analytique, plus polémique, plus politique surtout, bien que nous y croisions souvent celui qui fut l'ami, du moins le camarade de khâgne, de Paul Gadenne. Quelques lignes ne peuvent nous rappeler que les termes mêmes du débat dans lesquels le grand romancier de La plage de Scheveningen a évoqué le cas de conscience qui a dû se poser à Hersent/Brasillach : «les idées n'ont de poids que lorsqu'elles sont précisément incarnées dans des corps humains, que lorsqu'elles sont vécues par des camarades. Nous aurons connu ce privilège» (p. 159).

Dans ces pages, j'ai été étonné de constater que Brasillach, comme Bernanos qu'il ne goûta guère (cf. p. 185 : «ce Bernanos qui envoie du Brésil des messages à la radio de Londres»), évoquait la jeunesse dans des termes que n'eût point désavoué le Grand d'Espagne, par exemple lorsqu'il parle de la Pucelle : «Jeanne n'appartient pas à l'argent, aux idéologues, aux faux défenseurs d'une civilisation pourrie, puisqu'elle appartient à la jeunesse éternelle et à la vivacité créatrice» (p. 160), ou encore lorsqu'il affirme que rien ne l'empêchera jamais de «rendre aux vieux maîtres de [sa] jeunesse l'homme qui leur est dû» (p. 205). Autre point commun avec Bernanos, que cette attente d'un renouveau, spirituel avant que d'être politique, la France n'étant plus qu'un «asile des fantômes, où s'abritent les conspirations désuètes, les rancunes poussiéreuses, les burlesques enfantements du bobard, à travers le décor sombre de cette maison pour guillotinés» (p. 169) qu'est la France gaulliste. Oui, il faut décidément, selon Brasillach, que «sur les brumes de l'attentisme», «un grand vent se lève» (p. 170). Mais de toute façon, la loi universelle la plus rigoureuse qu'il convient d'observer «est la nécessité de conserver, si l'on veut vivre, l'esprit éternel de la jeunesse créatrice» (p. 180). Qu'est-ce que le fascisme ? L'esprit de jeunesse voyons, selon Brasillach, moqué par les vieux politiciens habiles et maquignons : «Ceux qui, depuis trente mois [nous sommes en novembre 1942] ont pris à tâche de décourager la jeunesse française, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, de ne jamais lui proposer d’œuvre noble et exaltante, ceux qui ont cru qu'on gouvernait un peuple avec des recettes et des politiciens, ceux-là se sont déshonorés à jamais et méritent d'être mis à côté des Blum, des Reynaud et des Daladier» (p. 209).

Inutile de garder un quelconque suspens, puisqu'il est assez vite clair que la Révolution nationale incarne, du moins un temps nous l'avons dit, cet esprit de jeunesse qui n'est autre que l'esprit même du fascisme : le fascisme, «c'est d'abord un esprit. La France doit créer pour elle-même, pour les siens, cet esprit fasciste qu'elle doit adapter à ses exigences nationales. Le fascisme, c'est l'esprit social et national, c'est l'esprit d'équipe, avant toute autre chose» (p. 182), la Révolution nationale ne pouvant dès lors, selon Brasillach, qu'avoir deux ennemis : «l'un est Monsieur Homais, et l'autre est Tartuffe», auxquels nous ne devons absolument pas confier «la jeunesse» (p. 185). Le fascisme doit bien sûr être «français et libre» (p. 212), et doit remettre au goût du jour «le vieux cap d'Europe d'où partit, il y a trois mille ans, la civilisation blanche», le fascisme à instaurer étant «dans la volonté d'un monde où la justice et la force règneront, l'une avec l'autre indissolublement», il est dans «la Révolution du vingtième siècle» (p. 213) et non, nous l'avons vu, dans la Révolution nationale. Au fond, Robert Brasillach est éminemment moderne, puisqu'il est progressiste quoi qu'il dise.

Rhétorique, car l'ennemi véritable est soviétique, communiste, mais aussi judaïque, en ce cal que le Juif semble aux yeux de Brasillach être un des vecteurs du délire rouge qui après tout ne vise qu'à «la substitution totale de nos façons de vivre à tous» (p. 203) : «Ces Anglais raisonnables, si cette alliance de mots a un sens, ne peuvent rien devant la folie suicidaire des dirigeants de leur pays, qui, par le feu et par le sang, veulent livrer la civilisation commune de Racine, de Shakespeare, de Dante et de Goethe à des bandes mongoles fanatisées par l'alcool révolutionnaire et judaïque. Là est l'impardonnable délire de l'Angleterre» (p. 190).

C'est contre un ennemi commun que l'on forge son identité, et celle du fasciste est exposée dans le passage lyrique qui suit : «Nous avons vu naître un type humain nouveau. Il est devant nous, il n'en faut pas douter, comme le furent devant d'autres temps le chevalier chrétien appuyé sur la croix et l'épée, ou le pâle conspirateur révolutionnaire dans ses imprimeries clandestines et ses cafés fumeux, une des incarnations les plus certaines de son époque». Comment les décrire, ces jeunes fascistes, se demande alors Brasillach ? : «Ils savent ce qu'est leur nation, son passé, ils croient à son avenir. ils voient miroiter sans arrêt devant eux le scintillement impérial. Ils veulent une nation pure, une race pure. Ils aiment souvent à vivre ensemble, dans ces immenses réunions d'hommes où les mouvements rythmés des armées et des foules semblent les pulsations d'un vaste cœur. Ils ne croient pas à la dictature du profit. Ils croient à la hiérarchie, mais ils croient que tous doivent avoir leur place dans cette hiérarchie. Ils ne croient pas à la justice qui s'épanche dans les paroles, mais ils appellent la justice qui règne par la force. Et ils savent que de cette force peut naître la joie» (pp. 210-1).

Je reviens quelque peu à la Russie. Il faut lire et relire les pages tout bonnement incroyables que Brasillach a écrites sur le massacre de Katyn, dans un texte intitulé Sur les routes de Russie, et où il déclare : «Je n'ai rien à dire que je n'aie vue» (p. 217), et dont chaque ligne pourrait demander une analyse de la part d'un chercheur qui étudierait les modalités du témoignage de l'horreur.

«Je voudrais faire passer un peu de cette odeur à travers les fumées d'encens des archevêques bolchevisants» (p. 218), écrit celui qui a vu l'horreur, et qui tente d'en témoigner contre la prudence et les trahisons des doctes, des mous, de celles et ceux de l'Arrière tant vilipendé par Bernanos. Témoigner de l'horreur, tenter de rendre, par des mots, l'odeur diabolique des charniers où pourrissent des milliers de corps, c'est une nouvelle fois mettre en garde la France, l'Europe, contre le fanatisme russe : «Si la barrière de l'Occident venait à crever, les abbés rouges dormiraient à côté des riches gaullistes aussi bien que des collaborationnistes tièdes ou convaincus. Et l'odeur de Katyn monterait alors de Fontainebleau ou de la Loire» (p. 223), et c'est aussi fustiger les compromissions de l'élite catholique française avec l'idée communiste, les réflexions sombres de Brasillach étant dédiées «aux grands de l’Église qui pensent qu'on peut «s'arranger» avec le bolchevisme» (p. 231).

Le reste de l'ouvrage entremêle constamment de très beaux passages (nous ne savons évidemment plus écrire de la sorte !) (5), des descriptions une fois encore saisissantes de l'effondrement (6), avec des considérations politiques enragées, par exemple contre le Front populaire (cf. pp. 242-3), pour soutenir l'idée selon laquelle l'Allemagne est le seul véritable rempart contre la traînée de poudre qu'est la «révolution marxiste» (p. 246), Brasillach se déclarant contre le bolchevisme «parce que c'est la mort totale» et «germanophile et français» (p. 248, l'auteur souligne), contre Maurras, qui n'aura finalement jamais rien fait d'autre que «conjuguer «on aurait dû» pendant quarante ans» (p. 249), pour la collaboration car, comme il l'écrit cruellement, qu'on le veuille ou non, les «Français de quelque réflexion durant ces années, auront plus ou moins couché avec l'Allemagne, non sans querelles, et le souvenir leur en restera doux» (p. 254).

Les dernières pages du Journal d'un homme occupé sont évidemment, non pas les plus sombres ni même désespérées, mais les plus lucides. On y voit un Brasillach qui, quelles qu'aient été les fautes morales et politiques qu'il a commises aux yeux des juges que nous sommes tous, peu ou prou, faire preuve d'un réel courage, d'abord celui, tout simple et si extraordinairement compliqué, consistant à assumer ses idées : «J'ai toujours eu un sentiment assez vif de solidarité, et j'ai trop vu de braves militants de partis un peu amers à la pensée que leurs chefs s'étaient enfuis en les laissant payer pour eux, pour ne pas être content d'être resté, quoi qu'il arrive. En 1940, on blâmait avec violence, et avec raison, les officiers qui avaient laissé leurs troupes se faire faire prisonnières. En 1944, les plus violents de ces détracteurs...» (p. 276). Avec son avocat, Jacques Isorni, il définit sa stratégie de défense : Nous étions immédiatement tombés d'accord sur le point que tout était bon pour la défense, excepté la lâcheté» (p. 329) lorsqu'il s'agit de faire face à cet «extraordinaire Front National des Écrivains» ayant cloué au pilori «dix ou douze confrères, puis une centaine, juré de ne collaborer jamais aux journaux et revues où ces galeux auraient un jour le toupet d'écrire : le lecteur de bons sens, comparant la liste des interdits et la liste des signataires du manifeste, se disait qu'un éditeur libre n'hésiterait pas un instant, et choisirait plutôt l'impure notoriété des interdits que la pure médiocrité de la plupart des vengeurs de la patrie» (p. 316).

C'est également à la fin de son livre que Brasillach évoque, pudiquement, le suicide de Drieu la Rochelle : «Un matin, Lucien Combelle me téléphona une nouvelle qui m'émut beaucoup : Drieu la Rochelle venait de s'empoisonner. Je connaissais trop l'écrivain pour être sûr que ce n'était pas par lâcheté. Mais lui qui depuis un an écrivait, malgré la censure allemande, les articles les plus désespérés de la presse française, éclairés d'admirables lueurs prophétiques, de plus en plus maers, il venait d'en publier un (où Lucien Combelle avait rétabli toutes les coupures demandées, cette fois, par la même censure) où il souhaitait à un ami gaulliste meilleure chance que lui. Et il avait vu s'écrouler son rêve d'une Europe unie, d'un monde socialiste et national. Pareil au héros de l'un de ses livres, hanté, malgré tout, par l'esprit de 1925, il avait conclu au suicide. Il resta trois jours dans le coma, après avoir avalé du gardénal. Lucien Combelle et un peu moi-même, nous occupâmes d'obtenir qu'on le transportât dans une clinique privée au lieu de l'hôpital où il était. Il recouvra la connaissance, l'amertume, la vie, et je ne suis plus rien de lui, emporté qu'il était, et moi de même, parmi les plus graves événements» (p. 279).

Ainsi s'ouvre, avant de se refermer de la façon que l'on sait, ce que Brasillach a appelé «La saison des juges» titre du dernier chapitre de son livre, que pourrait résumer ce méchant mot de Sacha Guitry interrogé par ses juges : «Oui, j'ai déjeuné avec le maréchal Goering. J'ai aussi déjeuné avec le roi d'Angleterre. Je déjeunerai peut-être demain avec M. Roosevelt. Ce que je puis vous assurer, c'est que je ne déjeunerai jamais avec un juge d'instruction» (p. 332). Joli mot, auquel j'ajoute cet autre, «admirable mot d'aventurier, intermédiaire entre la Renaissance et Chicago, un mot qui le classe bien au-dessus de quelques basses fripouilles qui gravitaient autour de lui» selon Brasillach, le mot donc d'une certaine gouape répondant au nom de Lafont déclarant, lorsqu'il est condamné à mort : «J'ai vécu dix vies, je peux bien en perdre une» (p. 339).

Je ne sais si Robert Brasillach a vécu dix vies. Sans doute, oui, si nous la jugeons à l'aune de la nôtre, plate, conformiste, petite-bourgeoise, fonctionnelle, moderne en un mot. Mais je sais qu'il a perdu cette vie, la sienne, la seule et unique vie qu'il possédait, en regardant, ce 6 février 1945 au fort de Montrouge, ses bourreaux. Laissons la parole à Jacques Isorni, écrivant, le 6 février 1945, le récit de l'exécution de Robert Brasillach : «Le poteau est dressé au pied d’une butte de gazon. Le peloton, qui comprend 12 hommes et un sous-officier, nous tourne le dos. Robert Brasillach m’embrasse en me tapotant sur l’épaule en signe d’encouragement. Un sourire pur illumine son visage et son regard n’est pas malheureux. Puis, très calme, très à l’aise, sans le moindre tressaillement, il se dirige vers le poteau. Je me suis un peu détaché du groupe officiel. Il s’est retourné, adossé au poteau. Il me regarde. Il a l’air de dire : «Voilà… c’est fini».

Un soldat sort du peloton pour lui lier les mains. Mais le soldat s’affole et n’y parvient pas. Le maréchal des logis, sur ordre du lieutenant essaye à son tour. Les secondes passent… On entend la voix du lieutenant qui coupe le silence : «Maréchal des logis !… Maréchal des logis !…».

Robert Brasillach tourne lentement la tête de gauche à droite. Ses lèvres dessinent un sourire presque ironique. Les deux soldats rejoignent enfin le peloton.

Robert Brasillach est lié à son poteau, très droit, la tête levée et fière. Au-dessus du cache-col rouge elle apparaît toute pâle. Le greffier lit l’arrêt par lequel le pourvoi est rejeté.

Puis, d’une voix forte, Robert Brasillach crie au peloton : «Courage !» et, les yeux levés : «Vive la France !».

Le feu de salve retentit. Le haut du corps se sépare du poteau, semble se dresser vers le ciel; la bouche se crispe. Le maréchal des logis se précipite et lui donne le coup de grâce. Le corps glisse doucement jusqu’à terre. Il est 9 heures 38.

Le docteur Paul s’avance pour constater le décès. L’aumônier et moi-même le suivons et nous inclinons. Le corps est apparemment intact. Je recueille, pour ceux qui l’aiment, la grosse goutte de sang qui roule sur son front».

Notes

(1) Selon un mot que Tixier-Vignancour tient d'un témoin direct, mot que se rappelle donc Brasillach en ce jour funeste du 10 juin 1940, in Journal d'un homme occupé (Les Sept couleurs, 1955, p. 15). Sans autre mention, toutes les pages citées entre parenthèses renvoient à cette édition.

(2) «Que pouvaient signifier devant cette catastrophe des accusations aussi imbéciles que criminelles contre des journalistes qui, l'eussent-ils voulu, n'auraient évidemment pas pu désorganiser la défense nationale et décimer notre aviation ?» (p. 23).

(3) Robinson est nommé plusieurs fois, par exemple à la page 122 : «Nos camarades bricoleurs font les Robinsons, et comme lui apportent leurs dons précieux aux sauvages, aux ignorants, aux profanes, à ceux qui ne savent pas enfoncer un clou sans se taper sur les doigts, bref à Vendredi» (p. 122).

(4) La captivité pourrait être elle aussi analysée comme une des modalités de l'effondrement : «Justement, dans cette retraite, tout l'humain, tout le matériel, semblait avoir disparu pour ne plus laisser que la figure purifiée, le dessin sans couleur mais non sans ligne d'un destin encore difficile à percer» (pp. 143-4). Nous comprenons vite comment cet effondrement, dans l'esprit de Brasillach, ne peut qu'être suivi d'une renaissance puisque, quelques lignes après le passage cité, l'auteur écrit du captif qu'il doit savoir «tirer de cet événement, où il a pu réfléchir et juger de loin,les matériaux nécessaires pour reconstruire en lui une joie neuve et autour de lui un monde neuf» (p. 144).

(5) Qu'on en juge : «Smolensk... Si je ferme les yeux, je la revois, la ville ronde et haute, dressée sur son éminence au-dessus de la boucle du fleuve. J'aime ces arrivées dans les villes le soir, qu'on découvre d'en-bas, telles qu'elles surgissaient, il y a des siècles, dans leurs ceintures de remparts, pour le pèlerin ou pour l'homme de guerre. C'est ainsi que j'ai vu pour la première fois Tolède, Ségovie, Sienne, c'est ainsi que j'ai vus Smolensk. Le crépuscule ôte alors aux formes leur apparence temporelle, abolit les maisons neuves, l'électricité, le télégraphe : il ne reste aux anciennes cités que leur essence éternelle, sur un ciel déchiré de lueurs rouges dont on ne sait si elles sont celles de la conquête ou celles de l'agonie solaire» (p. 234). Je ne résiste pas au plaisir de citer un autre passage de la même eau, limpide : «Les derniers jours à Paris sous l'occupation allemande furent extraordinaires. J'en conserverai toute ma vie le souvenir, comme celui d'un paysage irréel, éclairé d'avance des lueurs d'orage, mais d'une étonnante douceur, comme dans les plus belles toiles du Tintoret. On sentait que tout allait finir d'une période désormais condamnée, on ne savait pas vers quels événements on marchait, on devinait à chaque pas la catastrophe sans visage, on pouvait tout craindre, la mort, l'émeute, les bombes, la ville rasée, et pourtant il faisait un ciel merveilleux, les femmes étaient adorables, et on s'arrêtait, parfois, devant les paysages les plus magiques, la Seine, le Louvre, Notre-Dame, en se demandant ce que tout cela deviendrait demain» (p. 273).

(6) «La Normandie, elle, était écrasée sous les bombes. Dans une hallucinante fantasmagorie, des dizaines de milliers de Français couraient les routes, sans vêtements,s ans voitures, harcelés par les avions mitrailleurs» (p. 267).

Imprimer

Imprimer