« Ceux de Falesa de Robert Louis Stevenson | Page d'accueil | Journal d'un homme occupé de Robert Brasillach »

31/05/2017

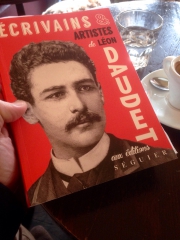

Écrivains et artistes de Léon Daudet

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Quelques pistes de lectures.

Thomas De Quincey dans la Zone.

Thomas De Quincey dans la Zone. Georges Bernanos dans la Zone.

Georges Bernanos dans la Zone. Monsieur du Paur de Paul-Jean Toulet.

Monsieur du Paur de Paul-Jean Toulet. Cacographes.

Cacographes. Acheter Écrivains et artistes sur Amazon.

Acheter Écrivains et artistes sur Amazon.Écrivains et artistes de Léon Daudet, que les éditions Séguier ont eu l'excellente idée de rééditer et la très mauvaise d'en confier la préface, pratiquement nulle, à Jérôme Leroy (1), ressemble à un herbier : ouvert à n'importe laquelle de ses pages, il nous offre un exemplaire d'une plante délicatement conservée et qui, dans nombre de cas, dégage une très faible odeur sure, l'odeur fanée des textes oubliés.

Nous ne savons strictement plus rien, et fort heureusement sans doute, d'auteurs tels que René Béhaine, Raoul Ponchon ou encore André Antoine qui, comme un autre illustre oublié, Marcel Prévost, ont peut-être vendu des milliers d'exemplaires de leurs livres, et desquels Léon Daudet eût pu écrire, comme il le fit à propos de ce dernier : «Nous étions déjà une centaine de personnes», pas davantage précise l'auteur des Morticoles, à reconnaître à Paul-Jean Toulet (2) «un talent quatre cent cinquante mille fois supérieur, en moyenne, à celui de Marcel Prévost dont les succès, retentissants et vains, faisaient trembler et crouler les étalages» (Du talent littéraire, p. 382).

En ces quelques mots établissant dans un même ensemble l'assurance du goût, son affirmation radieuse et l'exercice de tri inévitable mais hélas désormais plus vraiment supporté, nous savons que réside, aux yeux mêmes de Léon Daudet, l'essence de la critique littéraire, qu'il oppose à «une critique inexistante, académique et salonnarde» (pp. 383-4) et qui devrait commencer «par montrer l'erreur dans toute sa force et dans tous ses méandres» avant de l'abattre méthodiquement, car c'est ce mouvement qui correspond le mieux «au processus même de l'esprit humain», étant donné que nous «sommes construits», comme le dit bellement l'auteur, «en contre-offensive» (Charles Maurras, critique, philosophe et poète, p. 556). Il me semble que Léon Daudet n'a jamais dédaigné se lancer à l'offensive avant même que d'imaginer devoir céder du terrain, puis tenter de le regagner, peut-être parce qu'il fit montre de ce qu'il considère être «la première qualité du critique né», qui est «le courage intellectuel» (p. 558).

Si l'office de critique littéraire est, en premier lieu, de classer, cette opération qui répugne je le disais à nos hongres contemporains, il y a fort à parier qu'un certain nombre des écrivains qu'évoque Léon Daudet seront, justement, inclassables. Ainsi en est-il des plus grands. De Georges Bernanos par exemple, dont il n'est pas faux, ni même exagéré de dire qu'il contribua, par la critique qu'il lui consacra, au lancement de son premier roman, Sous le soleil de Satan, et même de celui qui l'écrivit, tant il est évident qu'il y avait dans ce salut la reconnaissance d'un prodigieux talent et le souhait de le voir s'élever à la plus haute incandescence : «Ce que je suis le premier à annoncer ici ce matin, avec une sécurité absolue, sera bientôt banal et courant. Car un certain génie», poursuit notre polémiste, «s'impose comme un coup frappé sur l'airain, et rien, une fois qu'il s'est produit, ne saurait arrêter tel ébranlement sonore, ni ses ondes de propagation» (Georges Bernanos, pp. 395-6). Léon Daudet ne se trompe pas en affirmant que le premier roman de Bernanos sort tout droit de la Première Guerre mondiale : «Il était à prévoir que le renouveau littéraire succédant aux convulsions de la guerre et à leurs répercussions immenses [...] serait de l'ordre métaphysique, transcendantal, quasi mystique, ainsi qu'après toute diluvienne effusion de sang». Quelle évidence aussi, à la même page, que celle-ci, qui mérite toutefois d'être répétée aux oreilles de sots ignares et paresseux qui ne supportent plus le moindre effort ! : «Des années de tourments ne sont-elles pas nécessaires pour distiller l'essence d'une seconde de pure joie spirituelle ?» (p. 396). De fait, Léon Daudet ne s'est absolument pas trompé en affirmant du premier grand livre de Bernanos qu'il était un «roman de la vie spirituelle», qui s'attache «à suggérer l'invisible par le visible, surprend le lecteur contemporain, accoutumé à n'admirer que l'analyse, que les raffinements analytiques, que l'éparpillement brillant du mercure mental sous le choc de la métaphore» (p. 398). La conclusion de ce très bel article de Léon Daudet, en quelques mots, caractérise la mission la plus importante de tout critique littéraire, et tord le cou à l'une des antiennes les plus stupides le concernant, qui verrait en lui un aigri, un raté, un envieux se contentant, d'article en article, de déverser sa bile sur un talent dont il est dépourvu. En effet nous dit Daudet, et ce propos nous rappelle de quelle façon haute et claire il a salué Marcel Proust, «il n'est pas de plus grande joie, pour un critique, que l'apparition d'un nouvel écrivain, digne de ce nom. D'abord parce que c'est un bouquet sur la cheminée de la Patrie, un bouquet des fleurs de notre langage. Ensuite parce que le don, porté au point où il brille chez Bernanos, suscite immanquablement des émules. La véritable richesse, c'est l'esprit, et l'esprit à tous ses niveaux. Le franc peut baisser; si l'esprit monte, c'est le signe que tout se relèvera, se restaurera» (p. 403).

Si c'est bel et bien dans «le domaine littéraire et romanesque que se reflètent [...] les tendances et les directives d'une époque» (p. 402), force est de constater que la littérature et l'époque qu'évoqua Léon Daudet nous paraissent infiniment plus grandes que les nôtres. Ce n'est pas seulement le franc qui a baissé (à vrai dire, il a tout bonnement disparu), mais aussi l'esprit. Seule une grande époque est capable de saluer la grandeur, raison pour laquelle Léon Daudet peut signaler l'importance, mieux que nous ne le ferions, simplement, comme si une telle chose allait de soi pour n'importe quel badaud frotté de légères humanités, en désignant une verticalité qui nous fuit et nous rend désormais blêmes, d'un écrivain comme Dostoïevski, écrivant de lui qu'il nous «donne l'impression, autrement solennelle, d'immenses richesses demeurées latentes, au-delà de celles que nous prospectons. Peut-être est-il, après Eschyle et Shakespeare, l'humain qui est descendu le plus profondément, le plus âprement, dans l'abîme des cœurs et des corps; certaines fulgurations de sa pensée sont belles comme des expériences audacieuses d'un laboratoire intérieur, et imposent à l'esprit le double prestige de la connaissance divinatoire et de l'élan psycho-lyrique» (Dostoïevski, p. 84). Cette conscience littéraire, cette éducation d'un goût sûr, sont des chimères dans une époque qui, comme la nôtre, place des demi-soldes du putanat publicitaire (des Coulon, des Leroy, des Carrère, des Salvayre, bien d'autres fantômes bavards encore) sur le devant de la scène, mais étaient finalement l'apanage de tout honnête homme écrivant en ce début de 20e siècle plus lointain à nos yeux que le Crétacé. Ce sont ces qualités qui rendent le jugement d'un Léon Daudet si sûr, dont plus d'une image, par sa fulgurance et sa justesse, va plus loin que de pesantes et inutiles thèses, comme lorsque par exemple l'auteur évoque Oscar Wilde, rencontré avec Barrès («un des très beaux styles de chez nous, mêlé d'orgueil, d'inquiétude et de souffrance : une voix du crépuscule, tiède et doré», p. 340) «dans une petite salle de l'ancien Café Anglais», l'auteur de «l'immortelle Geôle de Reading» étant alors «au sommet de la mode, mêlé d'absurdité et de pénétration, aussi brouillé et incompréhensible qu'une écriture d'or, aperçue, par transparence, au fond d'une eau bourbeuse» (Les hauts de hurle-vent, p. 116). Une écriture d'or, aperçue, par transparence, au fond d'une eau bourbeuse : peut-on dire, tout bien pesé, quelque chose de plus vif et juste sur Oscar Wilde ?

Si c'est bel et bien dans «le domaine littéraire et romanesque que se reflètent [...] les tendances et les directives d'une époque» (p. 402), force est de constater que la littérature et l'époque qu'évoqua Léon Daudet nous paraissent infiniment plus grandes que les nôtres. Ce n'est pas seulement le franc qui a baissé (à vrai dire, il a tout bonnement disparu), mais aussi l'esprit. Seule une grande époque est capable de saluer la grandeur, raison pour laquelle Léon Daudet peut signaler l'importance, mieux que nous ne le ferions, simplement, comme si une telle chose allait de soi pour n'importe quel badaud frotté de légères humanités, en désignant une verticalité qui nous fuit et nous rend désormais blêmes, d'un écrivain comme Dostoïevski, écrivant de lui qu'il nous «donne l'impression, autrement solennelle, d'immenses richesses demeurées latentes, au-delà de celles que nous prospectons. Peut-être est-il, après Eschyle et Shakespeare, l'humain qui est descendu le plus profondément, le plus âprement, dans l'abîme des cœurs et des corps; certaines fulgurations de sa pensée sont belles comme des expériences audacieuses d'un laboratoire intérieur, et imposent à l'esprit le double prestige de la connaissance divinatoire et de l'élan psycho-lyrique» (Dostoïevski, p. 84). Cette conscience littéraire, cette éducation d'un goût sûr, sont des chimères dans une époque qui, comme la nôtre, place des demi-soldes du putanat publicitaire (des Coulon, des Leroy, des Carrère, des Salvayre, bien d'autres fantômes bavards encore) sur le devant de la scène, mais étaient finalement l'apanage de tout honnête homme écrivant en ce début de 20e siècle plus lointain à nos yeux que le Crétacé. Ce sont ces qualités qui rendent le jugement d'un Léon Daudet si sûr, dont plus d'une image, par sa fulgurance et sa justesse, va plus loin que de pesantes et inutiles thèses, comme lorsque par exemple l'auteur évoque Oscar Wilde, rencontré avec Barrès («un des très beaux styles de chez nous, mêlé d'orgueil, d'inquiétude et de souffrance : une voix du crépuscule, tiède et doré», p. 340) «dans une petite salle de l'ancien Café Anglais», l'auteur de «l'immortelle Geôle de Reading» étant alors «au sommet de la mode, mêlé d'absurdité et de pénétration, aussi brouillé et incompréhensible qu'une écriture d'or, aperçue, par transparence, au fond d'une eau bourbeuse» (Les hauts de hurle-vent, p. 116). Une écriture d'or, aperçue, par transparence, au fond d'une eau bourbeuse : peut-on dire, tout bien pesé, quelque chose de plus vif et juste sur Oscar Wilde ?De Barbey qu'il a rencontré, tombé dans l'oubli en raison de la nullité de «la tourbe des abstracteurs de néant» (Barbey d'Aurevilly, p. 174), à savoir les critiques, et qu'il oppose à Flaubert ou à Hugo, l'un et l'autre surestimés, il retient qu'il «relève, entraîne ragaillardit», alors que l'ennuyeux Flaubert «respire artificiellement, dans une atmosphère comprimée, pharmaceutique, factice, étouffante». Barbey d'Aurevilly, lui au contraire, «respire largement, à pleins poumons, sur son promontoire, devant la lande, la forêt et la mer», alors que Flaubert est le type même du «gendelettres», que Daudet qualifie comme étant une «fabrication des époques pauvres, où la création devient application, où l'élan tombe à l'ornement, où l'effet est cherché aux dépens du naturel» (p. 173). Barbey, on s'en doute, ne pouvait que plaire au tonitruant Daudet car, comme lui, plus que lui sans doute, il «est de la grande lignée de ceux que l'on entend en les lisant, fort supérieure, à mon avis, aux auteurs différents de l'homme qu'ils étaient» (p. 177), et ce n'est pas sans quelque excellente raison que «Bardé d'or vieilli» comme l'a surnommé Hippolyte Babou «avait la marque des grands chefs de pensées et d'images, qui est de relier le momentané à l'éternel et de discerner la gravité dans l'insouciance» (p. 178).

Un point encore frappe, à la lecture de la moindre page de Léon Daudet. Imaginez survivre à la lecture des œuvres complètes d'un des journalistes faisant office de critique littéraire au Monde, à Télérama ou à Libération, imaginez même que la lecture d'un seul article d'Arnaud Viviant ne puisse être considéré comme la plus claire préfiguration de l'Enfer : jamais vous n'apprendrez un traître mot de ce que ces baudets entendent par critique littéraire. Pourquoi ? Certes, parce que ce sont des ânes, et que l'on ne demande pas à un âne de classer autre chose que des qualités de navets. Mais surtout, pardi, parce qu'ils n'évoquent absolument pas les œuvres sur lesquelles ils bavardent, et que de cette cécité découle la cécité critique. Qui n'a rien à dire sur la littérature n'a strictement rien à dire sur la pratique qui la sonde, la critique littéraire, c'est un axiome d'airain plus certain que la somme de 2 + 2. Prenez au contraire n'importe laquelle des évocations d'écrivains où Daudet met en scène sa formidable appétence : ainsi de ces belles lignes sur Baudelaire, qualifié de «sorcier», à savoir un «homme qui fait jaillir du mot», «en l'associant et le combinant d'une certaine façon», une «source amère, comme neuve et d'un or sombre», Baudelaire qu'il rapproche de Thomas De Quincey, leur «rumeur intérieure, ce peuple frémissant que promène le poète né», étant identique chez les deux prodiges (p. 128), tout comme est identique «leur don pathétique d'expression, qui tient de la morsure de l'eau-forte et de l'empreinte du soleil et du vent dans la pierre poreuse» (pp. 128-9), lignes dans lesquelles une petite remarque glissée au passage («Car la littérature n'est certes pas indifférente dans le bilan, politique et moral, d'une époque», p. 130) nous en apprend plus que dix études de professeur à petites lunettes rondes. Il est vrai que ce que Léon Daudet a écrit du «sourcier» (p. 137) Baudelaire amateur de drogues, le poison étant «comparable au Démon, tel que nous le montre la théologie, séduisant en ses approches initiales, tyrannique en son accoutumance, finalement bourreau impitoyable d'une raison qu'il obscurcit, d'une imagination qu'il anéantit et d'un corps dont il fait une loque, puis un cadavre» (p. 132), est plus d'une fois troublant de justesse concentrée en quelque formule lapidaire, comme celle-ci : «Au résumé, le grand défaut de Baudelaire, plus encore comme penseur que comme écrivain, ce fut la recherche de l'exceptionnel» (p. 133). Encore une fois : les volumes pourront gloser à l'infini, le génie et la faiblesse de l'inquiétant Baudelaire sont épinglés d'un trait fulgurant, cette saisissante tombée sur sa proie qui selon Julien Gracq est la marque du griffon, à savoir l'écrivain-né.

Pour Léon Daudet qui, à la différence de nos modernes eunuques journalistiques, n'avait pas la langue dans sa poche, à moins que cette dernière ne soit tout occupée à pourlécher le large séant de quelque éditeur ou auteur à la mode, toute occasion est bonne pour clamer des évidences qui n'en sont plus, et c'est en moquant la nullité de ce qu'il appelle un faux chef-d’œuvre, en l'occurrence Quo Vadis publié en 1900 par Sienkewciz, qu'il nous répète que le déplorable «n'est pas du tout qu'une ânerie ait un succès considérable, dans les milieux aux longues oreilles», mais bien davantage «qu'un tel scandale ne soit pas dénoncé et signalé, au moment où il se produit» (p. 211). Voilà résumée en quelques mots sans la moindre ambiguïté quelle a été la volonté qui a guidé mon implacable dénonciation des impostures de tant de nains et mégères, de Philippe Sollers et les sollersiens transis (Michel Crépu, les inénarrables jumeaux Meyronnis et Haenel) en passant par Lydie Salvayre, Richard Millet et son sigisbée, le guerrier gominé Romaric Sangars. Il est vrai, et j'en suis passablement marri, que nous n'avons, hormis peut-être Yann Moix et Mathias Enard, aucune nullité de la brillante magnitude d'un Émile Zola, le «perpétuel alebran», celui qu'on ne peut lire qu'à «quatre pattes» (Émile Zola, p. 191) auquel un seul don peut être reconnu, mais terrible et immense, celui de «fresque fécale, mais rien de plus» (p. 192). Ce dernier propos me fait penser que Léon Daudet, en matière de critique littéraire, pouvait lui aussi se tromper dramatiquement, puisqu'il est bien évident qu'un livre de Zola peut être lu en étant assis sur un lieu que la pudeur m'interdit de nommer.

Faire office de critique ou, comme le proclamait Sainte-Beuve, de vigie, c'est avoir le regard puissant, non seulement sur ce que son époque est capable d'enfanter en guise d’œuvres, mais aussi sur les trésors passés, puisque «nous sommes tous éclairés par le reflet frissonnant de nos amis morts (3), jusqu'au moment où nous allons rejoindre leur doux cortège, dans la pensée des survivants qui eurent pour nous de l'affection» (Abel Bonnard, p. 417). Si l'esprit humain est forcément limité, «un Virgile, un Mistral le prolongent de toutes les connaissances des ancêtres» (Frédéric Mistral, p. 110). En tout cas, jamais un lecteur ne devrait se laisser gâcher le plaisir de découvrir ou redécouvrir un grand texte. Il doit même s'efforcer de lire les textes anciens comme s'il s'agissait de textes écrits par des contemporains car «la glose, trop souvent, fait rideau de brume, s'interpose entre le lecteur et l’œuvre et déforme l'objet littéraire» : une «annotation interrompt et gâte tout. L'enchanteur me faisait croire tout facile et voilà qu'un damné pédant me ramène aux pierres du chemin». Et Daudet de conclure sa charge par cette excellente image : «Les commentaires m'ont toujours fait l'effet de ces fins graviers dans les souliers, qui rappellent la fatigue dans l'allégresse de la marche» (Shakespeare, p. 25) et c'est pour cette raison que, trop conscient d'ajouter une béquille à des textes enlevés et foisonnants qui marchent rien de moins que hardiment, nous nous taisons et invitons notre lecteur à découvrir Léon Daudet.

Notes

(1) Toutes les pages entre parenthèses, sans autre mention, renvoient à cette édition. J'ai systématiquement indiqué, avant la référence aux pages concernées, le titre de l'article, dû sans doute à l'éditeur plutôt qu'à Léon Daudet. Maladie habituelle dévorant les livres qui paraissent depuis quelques années, toutes maisons d'édition confondues j'en ai de plus en plus peur, cet ouvrage est truffé de fautes : ainsi de ce «niais» en lieu et place de «nient» (p. 176), ou de ce «Teulet» pour «Toulet» (p. 382), ainsi encore de ce «ont» au lieu de «sont» (p. 105), de ce «ni» au lieu de «nid» (p. 95) et de tant d'autres fautes (absence d'espaces, etc.) qui trahissent l'évidence que ce livre n'a pas été relu ou bien que, s'il l'a été, c'est par un illettré. J'ai parlé de préface indigente : une préface est un art, un art mineur si l'on y tient, mais un art, et je ne doute guère du fait que Jérôme Leroy, dernier communiste de France à officier paradoxalement à Valeurs actuelles et Causeur, s'il possède l'art franchement mineur de nager entre deux eaux, manque tout à fait de celui qui consister à porter un texte, à le servir. Pour faire bonne figure, ajoutons qu'un index des noms mais aussi des œuvres évoquées eût été bien utile, mais il ne faut apparemment pas trop en demander !

(2) Admirable concision pour caractériser le style de Toulet ! : «Personnellement, je faisais grand cas de ce style allègre et vif, semé d'allusions elliptiques, où la clarté de Voltaire rejoignait par moments l'énigme dorée mallarméenne, et qui avait, en sur-raffiné, la saveur naturelle du terroir français» (P.-J. Toulet et quelques autres, p. 240).

(3) Voir les belles pages que Léon Daudet consacré à Mistral, qui «n'a jamais vu dans la mort qu'un passage, que le flambeau transmis à la génération suivante, qu'un encouragement aux survivants» (Frédéric Mistral, p. 98). Il est frappant de constater que Daudet fait de Mistral, si peu épris d'honneurs, un «pasteur d'hommes» ayant «fait ce qu'il fallait pour sauver ce qui pouvait être sauvé», en fait un maître qui «de toute restauration, en politique, en morale, en linguistique, en littérature» (p. 102). C'est dans ces mêmes textes (cf. p. 96) que Léon Daudet rapproche Frédéric Mistral qui, affirme superbement Daudet, «a tiré les instincts vers le verbe, et non le verbe vers l'instinct» (p. 107) de Georges Meredith, aujourd'hui hélas bien oublié, et dont parla si finement Charles Du Bos dans ses Approximations. Nous pourrions également évoquer le texte que Daudet consacre au Maurras des Tombeaux, le poète véritable selon le critique arrachant les morts «à l'éternité sans figures, pour les replacer dans ce cadre de l'immortalité, qui est comme la métamorphose de l'éphémère», et transmettant «leur mémoire à leurs continuateurs, faisant aini de la fidélité aux disparus le grand levier de l'avenir et de la délivrance définitive» (Charles Maurras critique, philosophe et poète, p. 553).

Imprimer

Imprimer