« Apostille à La montagne morte de la vie de Michel Bernanos : chemin vers l’inorganique, par Gregory Mion | Page d'accueil | Extension du domaine de la thune : Houelletec et la fin du roman français, par Marc Obregon »

01/03/2017

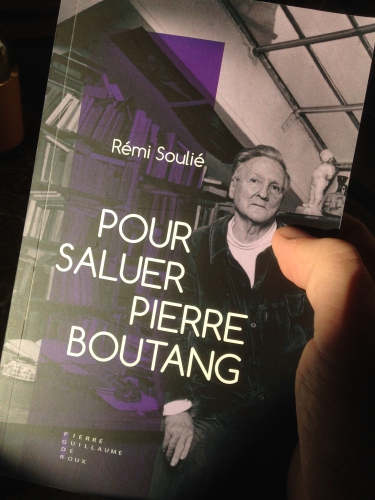

Entretien avec Rémi Soulié sur Pierre Boutang

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Pierre Boutang dans la Zone.

Pierre Boutang dans la Zone.Juan Asensio

Avant de saluer Pierre Boutang, je vais te saluer, si tu le permets, cher Rémi, puisque nous apprenons dans ton dernier ouvrage, recueil de textes aux origines diverses, un certain nombre de détails qui te concernent au premier chef. Ainsi, tu écris être passé de «l’Église marxienne à la théologie catholique», ce qui est un passage assez commun, et avoues demeurer «un solitaire, un anarchiste de droite fidèle à la seule religion poétique, un disciple du Neveu de Rameau dont les pensées sont les catins, bref, un voluptueux» (p. 13). C’est encore peu, je vais aggraver ton cas, en me contentant de te citer : «Je me désespère du temps pourri qui règne sur la pensée, tenue en laisse par les pires curés qui soient, les curés laïques, les plus sectaires de tous, les prélats sociaux-démocrates qui exercent leur magistère moral du haut des chaires médiatiques, vertueuses bigotes pharisiennes et sophistes à l’onctuosité vaselinée, certaines de gagner le paradis… fiscal» (p. 95). Ce dernier autoportrait date du 4 octobre 1992, et est extrait de ton Journal dont tu cites de larges extraits dans ton livre. Un dernier sur le même thème, objet de ma première question : «Je reste du côté de Péguy : trop peuple pour être démocrate. Je ne suis pas loin de penser que la vérité politique, c’est Rebatet + Proudhon» (p. 99). Peux-tu nous en dire davantage sur cet étonnant alliage, et a-t-il perdu de sa dureté depuis cette lointaine année ?

Rémi Soulié

Pour respecter le parallélisme des formes, cher Juan (mais pas seulement), je te salue aussi et te remercie pour ton accueil toujours renouvelé sur Stalker, témoignage supplémentaire d’une amitié déjà longue entre nous.

Je suis assez familier des alliages assez étonnants ou détonants, même, qui manifestent une curiosité je crois assez vaste mais, surtout, la volonté d’aller chercher toujours plus «haut» ou plus loin des cohérences en quelque sorte supérieures (au sens spatial mais aussi fondamental). Ainsi, par exemple, suis-je persuadé que «Jérusalem seule» (Benny Lévy) et «Athènes seule» (Heidegger) peuvent se rencontrer sans rien abdiquer de leur radicalité singulière – étant entendu que l’une et l’autre solitude, dans ces deux cas-là, demanderaient à être nuancées puisque Benny Lévy pense avec le grec de Platon et qu’une «dette impensée» (Marlène Zarader, bien sûr), sous-tend l’œuvre de Heidegger, mais c’est une autre question… Il m’est arrivé, dans le même registre, d’associer Lacan et Maurras, et pas seulement parce que le jeune Lacan était un familier de l’Action française.

L’alliage/alliance de Péguy, Proudhon et Rebatet auquel tu fais référence m’est toujours précieux, oui, et sa dureté ne se dément pas. C’est évidemment une hostilité foncière à l’endroit de la démocratie libérale et dite représentative qui l’explique, mais pas seulement. Je peux reprendre à mon compte la formule de Péguy à l’endroit de Courbet : je suis «tout peuple», ce qui signifie notamment qu’à mon sens l’échange des libertés réelles contre une liberté abstraite ou d’une souveraineté réelle en son ordre («Charbonnier est maître chez soi», aimait répéter Boutang) contre une souveraineté générale illusoire relève du marché de dupes – je ne m’intéresse vraiment qu’aux paysans : Mistral, Péguy, Châteaubriant, Thibon, Pourrat, Heidegger, Cingria, Freund, etc. Cela implique aussi une certaine méfiance voire hostilité à l’égard de l’État, souvent inquisiteur, omniprésent toujours, «monstre froid» incapable de jouer son rôle strict – Nietzsche, dont Rebatet fut un excellent lecteur, est bien entendu à l’origine et à l’horizon de ces réflexions. Ajoute à cela que je me sens girondin, fédéraliste, ami des républiques françaises, des provinces et des peuples organiques de France, et que je verrais d’un bon œil l’extension «civilisationnelle», européenne, d’un tel schéma. Disons, pour résumer, qu’un tropisme libertaire et une inclination vers l’esthétisme – dont je ne nie pas, loin s’en faut, le caractère romantique – m’incitent à pulvériser toutes les orthodoxies. Peut-être est-ce là, aussi, une façon de me maintenir autant que possible hors du monde tel qu’il a toujours été (une part de moi-même adhère à cette idée d’une immuabilité du monde, une autre part, la moins sage, voudrait continuer à la récuser – modalité idiosyncrasique du clivage freudien du moi qu’accompagnent un déni modéré de la castration symbolique, donc, un fétichisme light and soft : les totems et tabous de la démocratie, dont les inoxydables valeurs républicaines, suscitent mon hilarité). La figure jüngerienne de l’anarque est chère à mon cœur, de même d’ailleurs que celle du libertin, mutatis mutandis.

L’alliage/alliance de Péguy, Proudhon et Rebatet auquel tu fais référence m’est toujours précieux, oui, et sa dureté ne se dément pas. C’est évidemment une hostilité foncière à l’endroit de la démocratie libérale et dite représentative qui l’explique, mais pas seulement. Je peux reprendre à mon compte la formule de Péguy à l’endroit de Courbet : je suis «tout peuple», ce qui signifie notamment qu’à mon sens l’échange des libertés réelles contre une liberté abstraite ou d’une souveraineté réelle en son ordre («Charbonnier est maître chez soi», aimait répéter Boutang) contre une souveraineté générale illusoire relève du marché de dupes – je ne m’intéresse vraiment qu’aux paysans : Mistral, Péguy, Châteaubriant, Thibon, Pourrat, Heidegger, Cingria, Freund, etc. Cela implique aussi une certaine méfiance voire hostilité à l’égard de l’État, souvent inquisiteur, omniprésent toujours, «monstre froid» incapable de jouer son rôle strict – Nietzsche, dont Rebatet fut un excellent lecteur, est bien entendu à l’origine et à l’horizon de ces réflexions. Ajoute à cela que je me sens girondin, fédéraliste, ami des républiques françaises, des provinces et des peuples organiques de France, et que je verrais d’un bon œil l’extension «civilisationnelle», européenne, d’un tel schéma. Disons, pour résumer, qu’un tropisme libertaire et une inclination vers l’esthétisme – dont je ne nie pas, loin s’en faut, le caractère romantique – m’incitent à pulvériser toutes les orthodoxies. Peut-être est-ce là, aussi, une façon de me maintenir autant que possible hors du monde tel qu’il a toujours été (une part de moi-même adhère à cette idée d’une immuabilité du monde, une autre part, la moins sage, voudrait continuer à la récuser – modalité idiosyncrasique du clivage freudien du moi qu’accompagnent un déni modéré de la castration symbolique, donc, un fétichisme light and soft : les totems et tabous de la démocratie, dont les inoxydables valeurs républicaines, suscitent mon hilarité). La figure jüngerienne de l’anarque est chère à mon cœur, de même d’ailleurs que celle du libertin, mutatis mutandis.Juan Asensio

D’où ton goût, si peu partagé je l’avoue, pour Gabriel Matzneff, plus libertin que boutangien (Gab la Rafale chez qui l’appel religieux, de plus en plus pressant, n’est finalement qu’un prétexte pour constamment fuir et se fuir, fuir Dieu au sens que Max Picard donnait à cette expression), et Renaud Camus, qui, libertin, le fut démesurément avant de s’acheter une innocence pour tapiner ses nouveaux lecteurs ultra-droitards qui n’ont rien lu de sa première période, Tricks par exemple, où les premiers tomes de son si bavardement pornographique Journal ! Ne crois pas que je te taquine gratuitement en évoquant ces deux noms d’écrivains bien surestimés à mon sens : je les cite parce que toi-même tu les évoques à propos de Boutang. Les salutations étant faites, venons-en à Pierre Boutang, que tu as connu («L’avoir côtoyé demeure évidemment un privilège», p. 14) et sur lequel tu racontes de savoureuses anecdotes que je laisserai découvrir aux lecteurs de ton livre. Nous pourrions dire de lui ce que l’excellent Pierre Glaude dit de Donoso Cortés, Blanc de Saint-Bonnet ou encore Joseph de Maistre, qu’il est un théologien de la politique (pp. 17-8), ayant la «transcendance comme horizon de la créature et fondement de la politique» (p. 20). Tu le rapproches, non sans raisons et dans l’étude la plus longue de ton livre, de l’auteur des si justement fameuses Soirées de Saint-Pétersbourg. Je suis tout particulièrement intéressé par la conception que l’un et l’autre se faisaient du langage, en vrais maîtres de ce que George Steiner, tu le rappelles, a appelé la «logocratie» et que tu affines en parlant de «logocratylisme» (p. 55; Boutang, lui, préférant le terme de «logarche»). S’il est évident que Boutang comme Maistre (et, bien sûr, comme Steiner lui-même) affirment que le langage ne saurait être réduit, sauf à crever d’inanition, à un petit jeu de mécanique technique entre signifiant et signifié plus ou moins flottant, me fascine la place que les deux premiers ont accordée à la parole, ce que j’avais bien repéré en rapprochant l’œuvre maîtresse de Maistre du Transport de A H de Steiner, ce que les recherches d’Heni Du Buit tentent d’illustrer de livre en livre. Peux-tu nous en dire davantage sur cette prééminence du «mystère de la Parole» (p. 53), cette «souveraineté du Logos», la vox cordis opposée à un écrit qui figerait la réelle présence du verbe (et du Verbe) dans la pulvérulence de l’imprimé ?

D’où ton goût, si peu partagé je l’avoue, pour Gabriel Matzneff, plus libertin que boutangien (Gab la Rafale chez qui l’appel religieux, de plus en plus pressant, n’est finalement qu’un prétexte pour constamment fuir et se fuir, fuir Dieu au sens que Max Picard donnait à cette expression), et Renaud Camus, qui, libertin, le fut démesurément avant de s’acheter une innocence pour tapiner ses nouveaux lecteurs ultra-droitards qui n’ont rien lu de sa première période, Tricks par exemple, où les premiers tomes de son si bavardement pornographique Journal ! Ne crois pas que je te taquine gratuitement en évoquant ces deux noms d’écrivains bien surestimés à mon sens : je les cite parce que toi-même tu les évoques à propos de Boutang. Les salutations étant faites, venons-en à Pierre Boutang, que tu as connu («L’avoir côtoyé demeure évidemment un privilège», p. 14) et sur lequel tu racontes de savoureuses anecdotes que je laisserai découvrir aux lecteurs de ton livre. Nous pourrions dire de lui ce que l’excellent Pierre Glaude dit de Donoso Cortés, Blanc de Saint-Bonnet ou encore Joseph de Maistre, qu’il est un théologien de la politique (pp. 17-8), ayant la «transcendance comme horizon de la créature et fondement de la politique» (p. 20). Tu le rapproches, non sans raisons et dans l’étude la plus longue de ton livre, de l’auteur des si justement fameuses Soirées de Saint-Pétersbourg. Je suis tout particulièrement intéressé par la conception que l’un et l’autre se faisaient du langage, en vrais maîtres de ce que George Steiner, tu le rappelles, a appelé la «logocratie» et que tu affines en parlant de «logocratylisme» (p. 55; Boutang, lui, préférant le terme de «logarche»). S’il est évident que Boutang comme Maistre (et, bien sûr, comme Steiner lui-même) affirment que le langage ne saurait être réduit, sauf à crever d’inanition, à un petit jeu de mécanique technique entre signifiant et signifié plus ou moins flottant, me fascine la place que les deux premiers ont accordée à la parole, ce que j’avais bien repéré en rapprochant l’œuvre maîtresse de Maistre du Transport de A H de Steiner, ce que les recherches d’Heni Du Buit tentent d’illustrer de livre en livre. Peux-tu nous en dire davantage sur cette prééminence du «mystère de la Parole» (p. 53), cette «souveraineté du Logos», la vox cordis opposée à un écrit qui figerait la réelle présence du verbe (et du Verbe) dans la pulvérulence de l’imprimé ?Rémi Soulié

Avant d’en venir plus directement à Pierre Boutang (plus directement, parce qu’il me semble que nous avons déjà parlé de lui implicitement en évoquant la question du libertinage – Boutang, était un libertin, tu le sais fort bien), je reviens sur notre désaccord à propos de Gabriel Matzneff et de Renaud Camus, pour qui j’ai une grande admiration littéraire et politique – si différents soient-ils sur ces plans-là – et qui sont de surcroît des amis. Ces deux écrivains sont en effet des libertins exemplaires – tel que je conçois le libertinage – moins en raison de leur vie amoureuse que de leur âme aristocratique d’hommes libres (je ne dirai rien, ici, de ce qui fait d’eux d’immenses stylistes). Foncièrement, le libertinage matznévien consiste à connaître et admirer à la fois Évagre le Pontique et Casanova, ou Schopenhauer et l’Évangile; le libertinage camusien, lui, repose sur l’affirmation de soi – puis du «nous», en une extension barrésienne – à rebours de la doxa morale et politique, qui n’est d’ailleurs ni morale ni politique, mais c’est là encore une autre question. J’ajoute que je ne partage pas non plus ton appréciation de l’itinéraire de Renaud Camus, itinéraire que je connais très bien.

Venons-en donc à Boutang, «homme de parole»… et de voix (la voix de Boutang, aigüe, presque féminine, contrastait avec son corps massif de paysan limousin; que révélait, en lui, le discord entre vox cordis et vox corporis ? À tout le moins des contradictions et une complexité que Le Purgatoire «objectiva»). Tout d’abord – on ne le souligne pas assez – Boutang fut un grand professeur, un homme dont l’enseignement oral, oraculaire parfois – que ce soit au lycée, à l’université ou à son séminaire de Saint-Germain-en-Laye – fascinait les auditeurs. Ses commentaires étaient autant de works ou words in progress dans lesquels une pensée à la fois cheminante et assurée se déployait en liberté. De ce point de vue-là, je l’associe à Jankélévitch, qui fut l’un de ses maîtres. Ensuite, conformément à la pensée traditionnelle, Boutang considérait que l’écriture était une régression et impliquait une perte (de mémoire) : selon le Platon du Phèdre, le dieu égyptien Theuth invente l’écriture pour trouver «un remède à l’oubli et à l’ignorance». Il n’en reste pas moins que ni Socrate, ni Jésus, ni Bouddha n’écrivent : ils abandonnent l’écriture aux scribes ou à leurs disciples, dans le meilleur des cas, et aux pharisiens dans tous les autres. L’enseignement et le commentaire oral suppose donc au moins deux corps, ceux du maître et du disciple, et plus précisément deux visages, comme dirait Levinas. La vivacité des traits (du visage et de l’esprit) est à l’image de la vie : un devenir en attente de l’être. La métaphysique occidentale, donc platonicienne, conçoit l’écriture comme un pis-aller, le signe d’un au-delà (les idées, la vérité, l’être…) qu’elle désigne mais qu’elle n’incarne pas : «Une fois écrit, le discours roule partout et passe indifféremment dans les mains des connaisseurs et dans celles des profanes, et il ne sait pas distinguer à qui il faut, à qui il ne faut pas parler. S'il se voit méprisé ou injurié injustement, il a toujours besoin du secours de son père car il n'est pas capable de repousser une attaque et de se défendre par lui-même» (Platon, toujours, dans le Phèdre). Où l’on rencontre le secret, y compris sur son versant ésotérique – l’enseignement n’est pas ouvert à tous (Boutang est l’homme d’Ontologie du secret, du Secret de René Dorlinde, des commentaires des dizains de La Délie…), et la figure du père, si décisive sur les plans existentiel et politique pour le philosophe. Le «père», en tant que sujet ou auteur de la parole, est significativement présent dans la parole, pas dans l’écriture. La parole – le «discours non écrit» –, poursuit Platon, «s'écrit avec la science dans l'âme de celui qui étudie, qui est capable de se défendre lui-même, qui sait parler et se taire suivant les personnes. Phèdre : Tu veux parler du discours de celui qui sait, du discours vivant et animé, dont le discours écrit n'est à proprement parler que l’image ? Socrate : C'est cela même». L'écrit est donc une «idole» qui, comme telle, éloigne les hommes encore un peu plus de l'idée, au même titre que les représentations artistiques et poétiques (on retrouve cette idée fondamentale de représentation dans les Lois avec la notion de théâtrocratie chère à Boutang sur laquelle nous reviendrons sans doute). La parole, quant à elle, est maîtrise du «père maître» – je lacanise un peu; la parole stimule; l’écrit simule. Saint Paul, de ce point de vue-là, relaie partiellement mais décisivement Platon : «Vous êtes cette lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Et il est manifeste que vous êtes une lettre du Christ écrite par nos soins, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, et non sur des tablettes de pierre mais sur les tablettes de chair de vos cœurs. [Dieu] qui nous a donné d'être au service d'une nouvelle alliance, non pas littérale mais spirituelle, car la lettre tue et l'esprit fait vivre» – la lettre carrée de l’écriture hébraïque, en fait, ne tue pas malgré la crucifixion bien réelle du Christ car la loi orale empêche en dernière analyse toute «fixation mortifère», si je peux oser cette formule; en l’occurrence, Saint Paul est aussi un polémiste, quoique cette considération dépasse évidemment la polémique. C’est ainsi que la «circoncision du cœur ou selon l’Esprit» prime la circoncision de la chair, ou les voies du Seigneur la chair de la voix. Par ailleurs, Boutang connaissait par cœur des milliers de vers, d’où son intérêt, aussi, pour les pro-verbes et la sagesse paysanne des nations dont la morale n’a nul besoin de l’écrit pour conclure un contrat ou reconnaître une dette. Enfin, plus on écrit, plus on ment, pour résumer un peu cavalièrement une pensée de Joseph de Maistre dans ses Considérations sur la France. Le Journal officiel demeure «le pamphlet des pamphlets» (Boutang, La République de Joanovici) – même Léon Bloy n’a pas fait mieux dans ce registre –, la Constitution et les codes juridiques des immondices qui ne servent qu’à engraisser l’atroce «avocasserie» (Péguy) des baveux. La prolifération des lois atteste immanquablement de la chute et de la corruption d’une civilisation (là, je renvoie à Tacite le bien nommé, qui est souverain). Au fond, il ne faut pas confondre la vérité avec l’exactitude, la pensée avec le calcul, le droit – mot qui porte une majuscule le dimanche et les jours fériés, comme disait Nimier – avec la poésie et le chant. En fait de législation, les aèdes, les bardes et les scaldes suffisent amplement. Je ne m’attarde pas sur les métastases journalistiques, le journalisme étant sans doute la forme la plus dégradée de l’écrit et, comme telle, la plus emblématique de la modernité («Encore un siècle de journalisme et les mots pueront» (Nietzsche)).

Juan Asensio

Je ne suis pas d’accord avec toi concernant ni Matzneff, ni Camus, que je ne tiens ni l’un ni l’autre pour de grands écrivains, que je tiens tous deux pour des bonimenteurs inlassables, et qui nous paraissent (enfin, te paraissent) intéressants pour la seule raison que l’étiage des autres écrivains français vivants est à faire peur. Mais, comme ce sont tes amis, que tu es mon invité, que je ne suis pas Pierre Boutang (avec lequel «ou on est d’accord, ou on la boucle», p. 119) et que Pierre Boutang vaut mieux que ces deux bavards, je te laisserai bien volontiers le dernier mot ! Mais… pour le moment mon cher Rémi.

La parole est autorité selon Boutang, bien davantage, donc, que l’écrit. N’affirme-t-il pas dans son La Fontaine politique, qu’un enfant qui apprend sa langue « imite et prolonge l’aventure capétienne du rassemblement d’une terre dans l’unité de sa parole maîtresse » (tu le cites à la page 52 de ton livre) ? En somme, comme chez Maistre, force politique et langage sont liés, ce que tu rappelles en rapprochant la nation, «c’est-à-dire la natio ou naissance» de la paternité «jusqu’à l’idée de royauté» (p. 117). Petite incise : commenter la prégnance d’une supériorité de la parole parlée sur la parole écrite, chez Boutang, me fait observer que ton style lui-même cherche, d’une certaine façon, à mimer l’oralité, comme cela est du reste assez patent dans l’un des textes composant ton livre (Pierre Boutang et Bernanos), que nous pouvons lire comme la juxtaposition de blocs de phrases que tu ne te soucies parfois pas de coordonner, ou d’incises s’enchevêtrant dans des phrases qui paraissent du coup comme systématiquement arrêtées dans leur élan. Et je ne parle même pas de ton goût pour les jeux de mots, parfois trop systématiques (comme dans ton texte sur La Maison un dimanche).

D’ailleurs, pour prolonger cette question sur l’importance, essentielle, de la parole dans l’œuvre (écrite, mais aussi de maître à son élève), il faut noter, et tous ceux qui l’ont connu physiquement en ont été vivement frappés, que Pierre Boutang était, si je puis dire, merveilleusement incarné, car il avait «la générosité de l’homo consumans qui se dépense sans jamais compter un liard ni se reposer ou se ménager» (p. 139) et c’est le frêle George Steiner qui n’a jamais manqué une occasion de rappeler le courage physique de l’homme, que tu évoques toi aussi bien sûr («Courage physique, courage intellectuel», p. 124 ou encore : «C’est tout Pierre Boutang, le tromblon et le Logos, la canne plombée et le bon livre» : en voilà bien une, d’âme aristocratique, cher Rémi !).

Puisque tu as en toute logique rappelé l’origine platonicienne de cette défiance envers la parole écrite, avançons encore en compagnie de l’immense philosophie, en évoquant la question de la «théâtrocratie» qui semblait accaparer Pierre Boutang quelque temps avant de mourir. Tu évoques cette dernière à plusieurs reprises, précisant que le penseur y voyait «le concept idoine à l’intelligence des temps spectaculaires» (p. 138), les nôtres autrement dit. Apparemment, il comptait faire paraître sa théâtrocratie chez le même éditeur que celui de son La Fontaine politique (p. 120), n’est-ce pas ? Et, puisque nous parlons d’un livre qui n’a pas vu le jour, qu’en est-il donc de ce mystérieux Sel de la terre qui n’est pas un projet de Boutang mais de Soulié, apparemment bien avancé puisque tu lui en avais fait lire l’intégralité ?

Rémi Soulié

Tu ne me laisses donc pas le dernier mot sur ces deux contemporains capitaux, cher Juan, mais je te l’abandonne bien volontiers – voilà qui pourrait faire l’objet d’un autre entretien ! Boutang avait une âme aristocratique, oui – d’où la cohérence de mes admirations… – qui se caractérise non seulement par l’excellence mais aussi par le mépris (valeur cardinale de la Lettre d’un père à son fils de Montherlant), la solitude, la liberté, le «plaisir… aristocratique de déplaire» baudelairien, une rectitude de pensée insouciante de l’approbation ou du dédain… Elle se paie également très cher : ostracisme, lynchage médiatique, diffamations, relégation, mort sociale, etc.

Puisque j’évoquais La Lettre d’un père à son fils de Montherlant, on pourrait presque parler de filiations ou d’engendrements successifs entre naissance (natio), apprentissage du langage (la parole) et nation – ou, plus exactement, royaume –, les Fables de La Fontaine étant pour un enfant français la maïeutique par excellence (Maurras et Bernanos conseillaient d’avoir toujours une édition des Fables dans l’une de nos poches – et dans l’autre, pour Maurras, une Histoire de France, pour Bernanos, un catéchisme.) La Fontaine, littéralement, fait autorité, et d’autant plus à l’heure où un candidat à la loterie dite nationale assure, du bas de sa vilenie, qu’il n’existe pas de culture française – tout ceci est très logique. La transmission de la langue maternelle fonde toutes les traditions, au même titre que le père incarne spontanément l’autorité ou la souveraineté légitimes auxquelles l’enfant consent naturellement (autorité – ou souveraineté –, légitimité et consentement sont les trois piliers de la théorie politique de Boutang) même si la révolte du fils est toujours possible et qu’elle puisse aboutir à la révolution œdipienne, libérale, marxienne ou même… chrétienne si l’on fait du christianisme/paulinisme la religion du Fils, à l’instar de certains philosophes juifs ou d’Alain Badiou, quoique selon des modalités et des finalités différentes. L’autorité s’impose naturellement et surnaturellement; sauf exception, elle n’a nul besoin de la puissance, qui en est la grimace possiblement tyrannique. Que le roi soit assis quand le tribun démocrate ou totalitaire est debout illustre me semble-t-il avec éloquence la nature véritable de l’autorité, en politique comme ailleurs : elle est, sans autre manifestation que sa pure présence. Par suite, ni la raison ni le contrat ne sont premiers dans la vision classique et traditionnelle du monde; leur omniprésence et prolifération modernes, qui confine à la folie, sont un signe indubitable de décadence.

L’écriture de Boutang, quant à elle, se caractérise en premier lieu par son hermétisme, ce qui est tout à fait cohérent avec ce que nous avons dit à propos du secret et de la parole platonicienne. En ce sens, elle est en effet parole elle-même, soucieuse d’intonations et de rythmes – je me souviens d’un éloge du point-virgule par Boutang –, la poésie, donc le chant et la musique, en constituant l’acmé (on oublie trop souvent quel traducteur de poésie et quel poète il fut.)

La notion platonicienne (Les Lois) et nietzschéenne (Le Cas Wagner) de théâtrocratie sur laquelle Boutang n’a laissé que quelques pages est essentielle pour l’intelligence des temps présents. J’espère que notre ami Olivier Véron, qui me les a transmises, les publiera dans sa maison Les Provinciales. La théâtrocratie excède les notions classiques de théâtrum mundi ou du «All the world’s a stage» de Shakespeare sans bien évidemment les infirmer. La «kenocratie» selon Benny Lévy, le pouvoir du vide, au-delà du «lieu vide du pouvoir» de Claude Lefort – où deux vides se superposent, qui n’ont bien entendu rien à voir avec «le vide» du Tao et dans la pensée chinoise – en est le prolongement, la conséquence, le parachèvement nihiliste dont Monsieur Ouine, que tu connais par cœur, serait l’impossible contre-incarnation littéraire. La théâtrocratie résulte ni plus ni moins que de la violation des lois musicales et de l’autorisation que chacun s’arroge pour les juger, puis, n’en faire qu’à sa guise. La théâtrocratie, qui bafoue les Muses, est une (in)forme de la cacophonie, donc, du bavardage et du bruit si typiques de la démocratie. En dernière analyse, elle remplace la splendide musique du silence par le vide ou, plutôt, la vacuité des mots… creux dont le «on» heideggérien ou la «parole vide» de Lacan donnent une idée. La théâtrocratie «mime», écrit également Platon; en termes guénoniens, on dirait qu’elle contrefait ou qu’elle parodie; elle aussi éloigne donc de l'idée, d'où sa bêtise foncière, celle du mouton, de l'âne et de l'oie, pour reprendre la tripartition nietzschéenne, qui caractérise aussi «tout ce qui est incurablement plat et braillard, mûr pour la maison de fous des idées modernes» (Le Gai savoir). L'oie contre les Lois : l'anti-platonisme de Nietzsche n'est pas aussi radical qu'on ne le pense d'ordinaire. La théâtrocratie institue la mise en scène spectaculaire en lieu et place du réel, vaste village Potemkine du vivre-ensemble et des valeurs républicaines – en sa modalité la plus basse mais qu’il est toujours plaisant de mentionner. La démocratie de marché fondée sur l’étude des « parts » de l’opinion (doxa), les «stratégies» gagnantes ou perdantes – toujours rétrospectivement, bien sûr – des télévangélistes plus ou moins doués (Boutang parlait de la «télévoyure») en sont une autre écume. En complément des Lois, je recommande aussi chaleureusement la lecture du Paradoxe sur le comédien de Diderot pour comprendre le jeu des acteurs théâtrocratiques. L’une et l’autre dispenseront avantageusement de la lecture de la presse, inutile et vaine.

Le Sel de la terre, que j’avais écrit aux alentours de mes vingt ans, était au départ un pamphlet contre les années Mitterrand, que j’ai traversées douloureusement. Certes, Mitterrand fut le dernier Président de droite et ceux qui lui ont succédé peuvent nous le faire presque regretter mais ses qualités privées, immenses (l’amour des livres, des femmes, des paysages, de la France charnelle, de l’amitié, du secret, des plantes, des arbres, des bêtes), n’ont à mes yeux jamais compensé ses défauts publics (la permanente imposture, la morgue, la ruse, le calcul, l’incompréhensible libido dominandi…). Ensuite, ce livre a pris un tour plus philosophique et j’y ai esquissé une critique de la modernité, que j’ai d’ailleurs poursuivie depuis. J’ai le souvenir d’un texte assez violent mais je ne sais plus où se trouve le manuscrit… Je crois que Boutang comprenait bien l’homme Mitterrand, dont il connaissait le parcours – et sans doute lui était-il reconnaissant d’avoir fait disparaître le parti communiste.

Juan Asensio

Parler de Pierre Boutang sans évoquer Charles Maurras, ce serait comme étudier Georges Bernanos en oubliant de lire Édouard Drumont, ce que font beaucoup de nos universitaires, qui ne consentent à mentionner le nom de l’auteur acrimonieux de La Libre parole qu’en ayant disposé une pince à linge sur le nez délicat. Tu en parles bien sûr, et, de façon intéressante mais trop anecdotique, tu évoques la question juive par ces termes: «la question juive, chez Boutang, mériterait d’être traitée autrement que dans ces grandes lignes, avec nuance, et pour son antisémitisme maurrassien, et pour son sionisme final» (p. 57). Les lecteurs désireux d’approfondir cette question n’auront qu’à lire les textes de Michaël Bar-Zvi, grand «apôtre» si je puis dire d’un Boutang de plus en plus hanté par la question juive, non seulement d’un point de vue politique mais eschatologique mais peux-tu nous en dire davantage ?

D’ailleurs, j’en profite, puisque nous évoquons Maurras, dont tu réhabilites le rôle par ces quelques mots : « Quand la liberté de parole et de pensée sera rétablie, on expliquera le rôle salutaire de Maurras dont le classicisme a gardé plusieurs jeunes intellectuels du romantisme fasciste » (p. 102), une affirmation que tu nuances ironiquement en affirmant que toi, à l’époque (nous sommes en 1994 selon ton Journal) tu goûtais de plus en plus le romantisme allemand (cf. p. 103). Là encore, cher Rémi, peux-tu développer quelque peu le rôle joué par Maurras en tant que garde-fou ?

Rémi Soulié

Cette question est évidemment cruciale et, de ce fait, mériterait en effet une étude à part entière. Le destin juif a pour nous, Européens, une valeur emblématique au moins depuis l'Emancipation (je laisse pour l'instant de côté la question religieuse), c'est-à-dire depuis le moment où le peuple juif a pris toute sa place politique parmi les Nations, ce qui n'a pas été sans ébranlements politiques, précisément (quid d'un peuple que l'émancipation individuelle n'a pas empêché de rester un peuple parmi les peuples – le pudique refus de reconnaître les «communautés» n'étant qu'une fiction républicaine de plus ?) et philosophiques (quid des modalités juives de la sécularisation ?). Grossièrement, le peuple juif a été partie prenante de la plupart des mouvements modernes (libéralisme, socialisme, communisme) destructeurs du monde ancien – sans qu'il en soit foncièrement à l'origine, comme le croient les antisémites, lesquels feraient mieux de balayer devant leur porte chrétienne, bourgeoise ou prolétarienne. Il l'a été tout simplement parce qu'il en allait de son intérêt, de sa liberté, etc. Certains rabbins libéraux ont même vu dans la Révolution et la République la réalisation des idéaux de la Torah. Imaginons donc les réactions des adversaires de la modernité pour qui il était plus facile de trouver un bouc-émissaire adéquat et extrêmement identifiable : elles peuvent être virulentes et elles l'ont été en pensées, en paroles, par actions et par omissions, jusqu'au point culminant de la tentative d'extermination des Juifs d'Europe. C'est la première phase, notamment maurrassienne, qu'il convient évidemment de distinguer de «l'antisémitisme de peau» national-socialiste : les quatre États confédérés, l'anti-France, etc. Imaginons, pour mieux comprendre ce moment maurrassien, que l'État d'Israël cesse d'être un État juif ou l'État des Juifs (Benny Lévy, qui ne se payait pas de mots, disait que ce serait un État arabo-musulman de plus). Imaginons que la France cesse d'être l'État français (je prends la formule à dessein puisqu'elle renvoie à la Révolution nationale) : elle devient l'État républicain universel abstrait auquel toute l'humanité peut prétendre. Où sommes-nous ? Dans le «n'importe où» des nuées, certainement pas chez nous – c'est précisément où nous sommes en ce moment et la situation ne fera que s'aggraver jusqu'à notre anéantissement total. Dans un second temps, pour des raisons en effet religieuses et eschatologiques, Boutang s'ouvre au mystère d'Israël et à la nation juive, dont il voit la constitution étatique d'un bon œil comme bien d'autres à Rivarol ou ailleurs en ce temps-là y compris, plus tard, pour des raisons liées à l'expédition de Suez et à la guerre d'Algérie. Dans un troisième temps, Boutang maintient sa méfiance à l'endroit de ceux qu'il appelle les «Juifs déjudaïsés», ce qui nous renvoie à la modalité juive de la sécularisation, qui n'a pas grand-chose à voir avec la modalité chrétienne, notamment parce qu'un Juif garde la force du sang et de la Lettre quand le chrétien perd le souffle de l'Esprit (je donne raison, de ce point de vue-là, à Benny Lévy. Jusqu'à quel point Pierre Victor – pseudonyme révolutionnaire du Benny Lévy de la Gauche prolétarienne – était-il lui-même déjudaïsé dès lors que, jeune homme, il ne se marie pas dans la gentilité mais qu'il épouse... une femme juive ? Ce n'est pas qu'anecdotique). J'ai bien conscience que tout ceci demanderait de longs développements et, même, un essai, mais je crois que ces grandes lignes en trace des linéaments importants.

Maurras a passé sa vie – même s'il n'a pas fait que ça ! – à lutter contre son propre romantisme intérieur. Son acharnement à se borner lui-même dans les limites parfois étroites de la raison classique est d'ailleurs très révélateur en lui-même. Le romantisme fasciste, si bien décrit par Paul Sérant, a séduit toute une génération qui, peu ou prou, était passée par l'Action française : le sentiment, l'enthousiasme, la passion, l'énergie vitaliste (Nuremberg, pour aller vite) pouvaient contribuer à détruire la raison utilitariste et le pragmatisme commercial des Lumières pour reconstruire des solidarités organiques que la chrétienté, comme disait Novalis (je renvoie à Europe ou la chrétienté), avait maintenues vaille que vaille – et que le peuple juif a bien sûr conservées. Le nationalisme germanique d'Hitler, revêtu d'un léger voile européen, a fait illusion sur un certain nombre de disciples de Maurras qui ont rejeté ce qu'ils considéraient comme son attentisme voire son impuissance et pour qui la claire raison romane et latine de la Méditerranée était déjà africaine – sans parler de la nécessaire lutte contre le «judéo-bolchevisme» et l'esprit asiatique (sic). On sait que Boutang empêcha Maurice Clavel de s'engager dans la LVF et il est possible de penser, en toute hypothèse, que Boutang lui-même, sans Maurras (là, c'est plus difficile), aurait pu peut-être basculer du côté obscur de la force (impériale, bien entendu) en haine de la démocratie libérale et bourgeoise. Maurras a gardé la génération qui lui a été fidèle parce qu'il est demeuré «Romain, donc humain», voilà tout. Je crois qu'un Européen a toujours intérêt à ne pas perdre de vue Rome – que l'Edom talmudique rate partiellement : les Romains ont bien une langue et une pensée.

En ce qui me concerne, autant je trouve le romantisme français révolutionnaire et républicain indigent (mais il ne se limite pas à cette variante, que l'on songe à Nerval ou à Nodier), autant j'admire la puissance de pensée et de poésie du romantisme allemand. C'est peu dire que je ne partage pas la germanophobie maurrassienne même si j'en comprends les raisons historiques, métaphysiques et religieuses.

Juan Asensio

Restons si tu le veux bien dans la sphère politique, en évoquant ce curieux tropisme que manifestait Pierre Boutang à l’endroit de certains de nos hommes politiques les plus incontestablement nuls. Nous savons qu’il fut mitterrandien, ce qui lui sera pardonné peut-être si nous nous souvenons du fin lettré que fut cet homme machiavélique, mais j’avoue être tombé des nues (comme toi d’ailleurs, apparemment) en apprenant que Boutang s’était engagé en faveur du «grand Jacques», la nouvelle n’ayant pas été rendue publique «par peur de nuire à Chirac». J’aurais plutôt préféré que ta propre nouvelle ne fût point rendue publique, pour tout te dire ! Comment peut-on être l’homme en colère qui a écrit l’implacable Précis de Foutriquet contre l’hyper-imbécile technologue Giscard d’Estaing et soutenir celui qui n’en a même pas été l’ombre intellectuelle, à tout le moins, «le grand échalas» (p. 124) Jacques Chirac ?

Dernière question, et je te promets que je te laisserai cette fois-ci le dernier mot : comment aimerais-tu conclure ce long entretien qui n’a bien évidemment abordé que quelques questions (à l’exclusion de son amitié pour George Steiner, de sa fascination pour la poésie et la traduction, de ses romans, etc. !), mais que je crois essentielles, de l’œuvre de Boutang ?

Rémi Soulié

Je suis aussi stupéfait et abasourdi que toi. L'appel à voter Mitterrand s'explique en effet négativement par le rejet viscéral de Giscard et de la «société libérale avancée» qu'il défendait. C'est le Giscard du Précis de Foutriquet, le pourrisseur, le fossoyeur, etc. Boutang jugeait sans doute, en pragmatique – même si cela ne lui ressemble guère – que Mitterrand serait un moindre mal. Je me souviens avoir évoqué avec lui le pamphlet si juste de Jean-Edern Hallier contre Mitterrand, L'Honneur perdu de François Mitterrand, mais il n'a pas fait montre d'une réaction très vive, comme s'il continuait à penser que la mise hors circuit de Giscard avait été nécessaire et que celle de Mitterrand était contingente. Il s'explique aussi positivement de deux manières : Boutang ne rejetait pas toute idée socialiste et révolutionnaire. Bien sûr, il n'a pas cru une seconde dans le fameux Programme commun de la gauche mais, qui sait, peut-être a-t-il pensé que des potentialités inédites pouvaient en naître et que la «ruse de l'Histoire» ferait œuvre utile ? Je l'ignore. A cela s'ajoute qu'il connaissait donc le parcours de Mitterrand et qu'il avait plus de considération pour ce dernier, en effet fin lettré, homme de droite, que pour un Giscard moderne et technocrate. En ce qui concerne Chirac, j'ai trois hypothèses : une haute, une basse, une médiane. La première : Boutang croit sincèrement que Chirac est l'héritier du gaullisme, que ses conseillers Juillet et Garaud ont exercé sur lui une influence qui ne se démentira pas. (Il ne faut pas oublier non plus qu'il était reconnaissant aux milieux gaullistes de l'avoir fait réintégrer à l'Université, qu'il entretenait des liens amicaux avec Michelet, Debré, etc.). La deuxième : la part d'enfance de Boutang, jamais éteinte, pour le meilleur et pour le pire, la naïveté émerveillée d'une part, la candeur d'autre part. Pour un homme aussi prévenu que lui des méfaits et des impostures de la démocratie, avoir cru ou fait semblant de croire en Chirac demeure néanmoins, au minimum, une incongruité. Même un observateur éloigné de la politique, pour peu qu'il ne soit pas animé par des considérations personnelles, a toujours su que Chirac était un radical-socialiste corrézien et que, comme tous les politiciens démocrates, il était un homme du marais, condition sine qua non pour être élu. La troisième, enfin : Boutang, l'homme de La Nation française, a continué de se passionner pour la politique politicienne, de l'analyser, de la commenter – d'où son intérêt, aussi, pour Philippe de Villiers par exemple. Fidèle à la leçon maurrassienne, peut-être a-t-il considéré aussi qu'il ne fallait jamais désespérer en politique ? Enfin, il ne faut pas exclure la part de narcissisme et de mondanité, si réduite soit-elle en l'occurrence : Boutang avait des contacts à l’Élysée chiraquien et sans doute en était-il flatté (le Dossier H qui lui a été consacré reproduit d'ailleurs une lettre de Chirac le saluant, à sa mort.)

Je conclurai en te remerciant de ce long entretien qui, outre la joie qu'il m'a procuré, m'a permis de clarifier et même de mettre en évidence, à mes propres yeux, un certain nombre de points négligés ou inaperçus. J'espère qu'il en sera de même pour les lecteurs du Stalker. L'œuvre de Boutang commence à peine à être lue. Nous en sommes aux balbutiements. Elle est si foisonnante et complexe que nous avons besoin de tous ses lecteurs, de tous ses amis, pour en explorer les méandres et en découvrir les trésors. J'espère aussi qu'un jour prochain nous nous réunirons tous pour proposer nos lectures et nos interprétations de ce chef-d'œuvre inconnu qu'est Le Purgatoire ou de ce grand texte métaphysique, comme dit à peu près George Steiner, qu'est Ontologie du secret. Quoi qu'il en soit, je me réjouis d'ores et déjà que la célébration du centième anniversaire de la naissance de Boutang, me semble-t-il, ait été à la hauteur de sa... stature.

PS : en photographie, Rémi Soulié au Loup Blanc, à Collobrières.

Acheter Pour saluer Pierre Boutang sur Amazon.

Imprimer

Imprimer