« Le destin extraordinaire du philosophe Amo : celui qui tient en respect tous les racismes et tous les médiocres, par Gregory Mion | Page d'accueil | Jeanne d'Arc et l'Allemagne de Léon Bloy »

28/04/2016

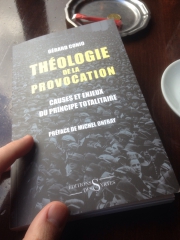

Théologie de la provocation de Gérard Conio

Photographie (détail) de Juan Asensio.

À propos de Gérard Conio, Théologie de la provocation. Causes et enjeux du principe totalitaire (éditions des Syrtes, 2016).

À propos de Gérard Conio, Théologie de la provocation. Causes et enjeux du principe totalitaire (éditions des Syrtes, 2016).LRSP (livre reçu en service de presse).

Acheter cet ouvrage sur Amazon.

S'il a réussi à dépasser les quelques heureusement brèves lignes de la préface, affligeante, de Michel Onfray, sans trop se demander pour quelle raison un tel essai a été flanqué d'une aussi misérable apostille qui n'explique rien et embrouille tout, le lecteur de Gérard Conio se demandera quel est le sujet réel d'un livre au titre et au sous-titre étranges et ambitieux, Théologie de la provocation. Causes et enjeux du principe totalitaire.

S'il a réussi à dépasser les quelques heureusement brèves lignes de la préface, affligeante, de Michel Onfray, sans trop se demander pour quelle raison un tel essai a été flanqué d'une aussi misérable apostille qui n'explique rien et embrouille tout, le lecteur de Gérard Conio se demandera quel est le sujet réel d'un livre au titre et au sous-titre étranges et ambitieux, Théologie de la provocation. Causes et enjeux du principe totalitaire.Certes, nous avons bien compris qu'en définissant le principe du tiers inclus (1), «à savoir l'espionnage des âmes exercé par un pouvoir inquisiteur qui s'installait à l'intérieur même des consciences» (p. 11), Gérard Conio a essayé de «reconstituer l'arbre généalogique de ces modes d'un système de domination qui, au fond, est toujours le même, sous la pluralité de ses incarnations successives» (p. 12). Il s'agit donc de montrer, selon l'auteur, qu'à travers «les ruptures idéologiques, les crises financières, les chutes des dictatures et les avancées de la démocratie, on voit se dessiner la continuité d'un déclin de l'humanité qui est à la mesure des progrès technologiques, des performances boursières et des discours biaisés» (pp. 14-5), au travers de la notion, assez confuse, ou alors confusément expliquée, de la théologie de la provocation empruntée au grand et complexe Vassili Rozanov. Selon l'auteur de L'Apocalypse de notre temps, le christianisme est en quelque sorte coupable d'avoir intimé à l'humanité de se rapprocher d'un idéal non seulement impossible à atteindre, le Christ bien sûr, mais qui a déserté le monde ! En somme, le christianisme «fond sous l'amour du Christ, comme la cire au soleil», car il «ne peut pas vivre à une si haute température» (2).

La théologie de la provocation est en somme une théologie de l'Absent et, conséquence logique, du Vicaire qui a pris Sa place : Dieu s'étant enfui, c'est son ersatz qui L'a remplacé, et cet ersatz est par essence un usurpateur, et c'est un ersatz qui espionne, et c'est un imposteur qui, lui, sera aussi toujours éternellement absent / présent, absent parce qu'il n'est nulle part précisément, présent parce que n'importe quel médiocre, comme cet Azef dont Gérard Conio trace un portrait dostoïevskien, pourra nous espionner. La théologie de la provocation est ainsi «la médiation par le tiers inclus», car tous «les totalitarismes du XXe siècle ont été des spiritualismes inversés, les vecteurs d'une théologie négative» (p. 20). C'est d'ailleurs constamment que Gérard Conio va nous rappeler ce qu'il considère comme une évidence, les révolutions de l'ère moderne n'étant que «l'envers parodique de la transsubstantiation» (p. 21) ou : «Les utopies modernes ont travesti et récupéré à leur profit l'attente de la rédemption qui a nourri la civilisation judéo-chrétienne. La théologie de la provocation qui règne aujourd'hui sur le monde ne fait qu'appliquer dans ses plus extrêmes conséquences la transmutation des valeurs proclamée par les prophètes de la modernité, fossoyeurs de la tradition et annonciateurs d'une liberté illimitée qui n'est que le masque de l'esclavage absolu» (p. 23).

Si «le triomphe du «moderne» n'a été qu'une parodie profanatrice du sacré, et le culte de la pensée horizontale qu'un simulacre de la transcendance déchue» (p. 24), si la «fascination du «nouveau», la négation de l'ordre existant, de ce qui est «ici et maintenant», de ce qui résulte d'un passé disqualifié, valorise un «espoir» qui reste le seul indice d'une transcendance et n'est que la parodie déguisée de la foi dans la résurrection» (p. 26), si le «nazisme et le communisme nous ont appris à confondre les moyens et les fins» (p. 22), c'est tout simplement que, sous la théologie de la provocation, nous pouvons indifféremment confondre totalitarisme, y compris celui qui désormais sévit sous la forme du mondialisme (3) (cf. p. 22), et nihilisme : en effet, ils «s'appellent l'un l'autre, ils sont mus par un mouvement perpétuel qui les fait basculer l'un dans l'autre et ils ne sont finalement que les deux faces d'une même tentation, celle d'une évasion hors des limites de notre condition» (p. 28).

La provocation est le concept redoutable par essence, lui qui ne se montre jamais directement, mais insuffle l'énergie maléfique de tous les retournements, de tous les masques, de toutes les trahisons, du «travestissement carnavalesque» (p. 27) derrière lequel totalitarisme et nihilisme avancent leur face de Janus grimaçante et blême. La provocation, «si elle pousse à l'acte, n'est tout de même, intrinsèquement, que le moyen de révéler un état des choses obligé de se dissimuler sous des discours qui donnent le change» (p. 31). J'ai parlé de trahison. Toutefois, Gérard Conio prend soin de distinguer la trahison de la provocation, car si la première «suppose un champ de certitude, est «amarrée à une sphère de valeurs pleines, définitives, dont elle est l'envers et le garant», la provocation, elle, «fait éclater la vanité fondamentale de toute logique du sens», elle est «la manifestation historique du zéro des formes qui animaient sur l'écran de la représentation le ballet illusoire des essences fictives, des mondes morts, des idéaux projetés en ombres chinoises sur la paroi de la grotte platonicienne» (p. 33).

Du coup, il me semble que le livre pour le moins riche de Gérard Conio, qui sans doute fonctionne trop souvent par ellipses qu'il eût fallu davantage expliciter, avant que d'être un essai sur la théologie de la provocation, à savoir l'essence pourrie, parodique de la modernité, est un ouvrage tout entier consacré à l'homme médiocre : «Le sacrifice des héros, l'abjection des tyrans se rejoignent dans une même fondamentale dérision, la nullité du rien, dans le zéro du commencement et de la fin», car à quoi bon tous ces siècles de culture, «puisqu'ils viennent tous s'aplatir, s'égaliser dans la fosse commune d'une civilisation dont l'extrême raffinement n'est que le masque de la plus primitive barbarie ?» (p. 34).

L'homme médiocre n'est pas simplement celui que Konstantin Leontiev a décrié dans son essai sur L'Européen moyen : idéal et outil de la destruction universelle (L'Âge d'homme, 1999), mais celui que Gérard Conio voit partout à l’œuvre, à tel point que nous pouvons nous demander s'il est encore possible, et même souhaitable de tenter de sauver l'humanité, réduite désormais, de façon très bernanosienne, «à l'état de magma global, de masse d'unités interchangeables» (p. 59), alors que la «société de masse brassée par le nouvel ordre mondial évolue vers une humanité composée de spectres et non plus d'êtres vivants» (p. 73). Gérard Conio n'en finit pas d'insister sur ce point, qu'il rapproche d'ailleurs d'un auto-engendrement parodique de la société contemporaine, lorsqu'il écrit par exemple que la civilisation moderne «est autophage», puisqu'elle est «l'envers infernal de la civilisation chrétienne» et qu'elle est «entrée depuis peu dans une phase, semble-t-il, terminale de simplification totalitaire, de réduction à l'Un par extension pluraliste, sur le modèle de la désintégration atomique» (ibid.), Gérard Conio allant même jusqu'à poser l'équivalence paradoxale entre le projet communiste et le grand rêve inavoué du capitalisme, la création d'esclaves (cf. p. 77).

De cette équivalence, Gérard Conio nous livre l'un des meilleurs exemples, le traître Azef, qui n'a «ni foi ni conviction» et qui peut «sans état d'âme servir simultanément toutes les causes qui sont pour lui interchangeables : elles se valent toutes, parce qu'elles ne valent rien» (p. 83). Azef semble même bien au-delà des dédoublements chers à l'idéologie communiste illustrés par la doctrine du Ketman définie par Gobineau, puis évoqués par Czeslaw Milosz dans sa géniale Pensée captive analyséesur ce blog, car, nous dit Gérard Conio, «Azef est un personnage fascinant non par ce qu'il présente d'exceptionnel, mais parce qu'il a porté au plus haut degré ce rapprochement des contraires qui est le signe de l'époque. La contamination entre le mouvement terroriste et la police secrète a entraîné une assimilation entre le fonctionnaire et le révolutionnaire qui trouve son équivalent dans la convergence entre les libéraux et les libertaires dont l'alliance a été scellée en mai 1968 et a engendré le règne de la «pensée unique» «qui domine plus que jamais les esprits» (p. 89). Azef, provocateur, traître, «cas limite» qui «se trouve à l'intersection de deux sphères antagonistes», lesquelles ne sont pourtant que «l'envers et l'endroit d'une même réalité» (p. 98).

Ainsi comprenons-nous que l'ouvrage de Gérard Conio est en fait un texte qui essaie de définir, pari impossible mais fascinant à tenter, la complexion de l'homme médiocre, sans bien sûr s'en tenir à des fadaises d'ordre psychologique : «La Révolution avait été engendrée par l'Empire, le révolutionnaire n'était que l'envers du fonctionnaire, il était le frère jumeau du provocateur. Azef avait résumé en sa personne cette union contre-nature d'où allait sortir l'homme double, l'homme sans qualités de l'époque concentrationnaire, l'homo sovieticus, victime et bourreau de soi-même, qui allait prêter son apparence grise et insignifiante à l'ange exterminateur de l'Apocalypse» (p. 109). Ces lignes nous font penser à celles que le grand Max Picard a écrites pour tenter de caractériser l'homme des foules, médiocre absolu si je puis dire, Adolf Hitler.

Azef est le cratère du livre de Gérard Conio, un homme aussi insensible qu'un pavé, pour reprendre la comparaison de Rozanov, ce qui ne l'empêchera absolument pas d'être un provocateur, un homme double, ou bien un homme de foi, un terroriste, car «ils appartiennent à la même espèce» (p. 113) : «Azef s'est fondu de manière tout à fait organique avec les nihilistes et ils n'ont pas pu le distinguer d'eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes avaient cette complexion grossière, mécanique, antispiritualiste, antireligieuse, antidélicate, comme lui» (p. 115). Ces quelques lignes sont de Rozanov mais il est évident que Gérard Conio les fait siennes et que, une fois de plus, il nous martèle l'équivalence, qui aux yeux de ses détracteurs pourrait quand même ressembler à quelque «grossières assimilations» qui, comme

Je ne sais rien de Gérard Conio, mais à le lire, je constate que sa leçon est parfaitement amère, voire désespérée : «On serait tenté d'adhérer à une vision de l'histoire fondée sur des oppositions claires et tranchées entre le judaïsme et le christianisme, la judaïté et la russité, la Rédemption et la Révolution, la Terreur blanche et la Terreur rouge, mais quand on essaie d'analyser attentivement les corrélations entre ces apparentes antinomies, on s'aperçoit qu'elles sont traversées par un jeu de similitudes, d'interactions et de récurrences structurelles propres à décourager un sémiologue averti» (p. 173) !

Gérard Conio va même plus loin, en affirmant que nous avançons vers une fin du monde que «les prophètes de la «Russie souterraine» ont été les premiers à pressentir» (p. 185), et prend des accents prophétiques, bloyens ou bernanosiens, lorsqu'il écrit ainsi que «Les charniers de la Grande Guerre et de la Révolution ne sont que le prélude à un siècle où la puissance sera l'indice d'une masse qui obstrue l'espace et le temps et qui, avant même de se putréfier dans les camps, se pétrifie en matière morte» (p. 187), la «chaîne des métamorphoses commencée au milieu du XIXe siècle avec la naissance de la modernité [n'ayant] pas encore achevé ses convulsions atroces qui sont celles de l'agonie d'une civilisation née avec le Christ et porteuse d'une rédemption désormais improbable» (p. 189).

Ainsi, si les contraires «ne sont que les faces différentes d'un même phénomène» (p. 191), c'est que nous sommes bel et bien devenus «des collectionneurs de papillons morts, les voyeurs d'un monde menacé d'entropie» (p. 193), et que nous sommes entrés dans l'ère de cet Occidentisme que Zinoviev définissait en 1993 et qui est, selon Gérard Conio, «condamné par son expansionnisme à ne jamais s'arrêter sous peine de s'écrouler sur place, si bien que dans sa course en avant, il multiplie les faillites et sème la ruine au nom d'un principe de réalité qui n'est que l'habillage d'une fiction appelée à tourner à vide» (p. 198). C'est dire, conclusion d'un cynisme absolu, que toutes «les révolutions ont été des provocations qui ont accéléré la marche de l'histoire vers la catastrophe» et que, plutôt que de nous lancer aveuglément dans la défense de grandes causes auxquelles seuls les imbéciles semblent encore croire, nous ferions mieux de «cultiver notre jardin» (p. 225, tout derniers mots).

Notes

(1) C'est dans Mon Siècle qu'Aleksander Wat évoque le tiers inclus à propos du communisme, «ce qui veut dire que lorsque vous serez deux à vous rassembler je serai là entre vous» (p. 19). La référence se trouve à la page 351 de l'ouvrage de Wat (L'Âge d'homme, 1989).

(2) Gérard Conio cite Rozanov à la page 15 de son livre. Le livre a été édité chez L'Âge d'homme.

(3) Citant Dostoïevski, voici ce que Gérard Conio écrit : «Dostoïevski est certainement l'auteur qui a présagé le plus exactement les grandes catastrophes de notre siècle. La formule qu'il prête à Chigalev dans Les Démons : «Je suis parti de la liberté illimitée et je suis arrivé au despotisme absolu» s'applique moins au communisme, comme on l'a cru, qu'au capitalisme libéral, à la société de marché. Et sa «Légende du Grand Inquisiteur» est une parabole annonçant la théologie de la provocation qui devait triompher dans notre siècle. Le Grand Inquisiteur est l'allégorie de tous les systèmes qui trament l'esclavage des hommes sous prétexte de faire leur bonheur. Mais seul le dernier avatar du monstre totalitaire, l'ordre capitaliste mondial, a su faire de la liberté elle-même l'instrument de la servitude et de la déchéance. Il y est parvenu par le principe du tiers inclus qui assume cette fondamentale duplicité, en reliant chaque monade individuelle à un ordre universel abstrait cautionnant une réalité qui le nie» (p. 51).

Imprimer

Imprimer