« Facebook, perversion ou libertés ?, par Thierry Guinhut | Page d'accueil | Chardonne, le don, le manque, par Didier Dantal (Infréquentables, 14) »

07/03/2011

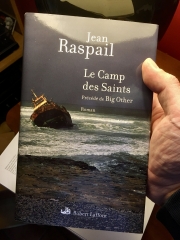

Au-delà de l'effondrement, 29 : Le Camp des Saints de Jean Raspail

Crédits photographiques : Borja Suarez (Reuters).

Tous les effondrements.

À propos de Jean Raspail, Le Camp des Saints, précédé de Big Other, du même (Éditions Robert Laffont).

À propos de Jean Raspail, Le Camp des Saints, précédé de Big Other, du même (Éditions Robert Laffont).LRSP (livre reçu en service de presse).

Acheter Le Camp des Saints sur Amazon.

«Qui vante la pitié vante la terreur.»

Lautréamont, Poésies I.

«Le carrousel de la charité, cent avions attendant leur tour d'atterrir sous le ciel plombé de l'équateur. La curée ! Un morceau de choix de bons sentiments. Une pièce montée d'altruisme. Un chef-d'œuvre de pâtisserie humanitaire, fourrée d'antiracisme à la crème, nappé d'égalitarisme sucré, lardé de remords à la vanille, avec cette inscription gracieuse festonnée en guirlandes de caramel : mea culpa ! Un gâteau particulièrement écœurant. Chacun voulut être le premier à y mordre.»

Jean Raspail, Le Camp des Saints, p. 188.

J'ai quelque mal à comprendre qu'un certain lectorat principalement réfugié, sur la Toile, derrière des pseudonymes aussi inventifs que versicolores censés témoigner de la joyeuse diversité de ce que l'on appelle désormais la réacosphère, ce bavard fantôme de courage et même de pensée, tienne Le Camp des Saints, publié en 1973 par Robert Laffont, pour un authentique aussi bien que prophétique (de notre situation présente, de celle, surtout, qui ne saurait tarder, nous assure-t-on) chef-d'œuvre. Que nous sommes loin, avec ce livre-bélier, de la subtilité des dystopies d'un Philip K. Dick pour ne citer qu'un seul exemple ! La popularité du livre de Raspail ne saurait, à mes yeux, s'expliquer pour des raisons strictement littéraires, les seules qui m'importent lorsqu'il s'agit de juger un roman.

Pour commencer, le sujet dont Jean Raspail décrit assez sommairement les conséquences désastreuses, le débarquement, plus que massif (on parle, dans son ouvrage, de près d'un million de personnes) d'une population indienne misérable sur les côtes occidentales (la France, dans notre roman), n'est point une nouveauté, puisque Christopher Priest l'a très intelligemment évoqué, mais en choisissant la Grande-Bretagne comme cadre, dans son Rat blanc (1) (Fugue for a Darkening Island) dès 1972, alors que Raspail achevait d'écrire, à ce moment-là, son roman (cf. Big Other, p. 11).

Les spécialistes ou les curieux se souviendront même d'exemples beaucoup plus anciens que le livre de Priest et à peu près oubliés, comme The Air Battle, a Vision of the Future de H. Lang, un roman publié en 1859 et décrivant les conquêtes de l'Empire noir saharien étendant son protectorat jusque sur l'Angleterre ou bien, en 1894, L'an 330 de la République de Maurice Spronk où l'Europe tout entière est envahie par les Africains, ces mêmes Africains et Noirs qui, dans les remarquables Chroniques martiennes de Bradbury, quitteront les États-Unis pour s'installer sur Mars. Citons encore l'Histoire de quatre ans, 1997-2001 datant de 1903, par Daniel Halévy où les Arabes, profitant d'une épidémie ravageant les populations européennes, envahissent le continent. Bien évidemment, l'étendard des hordes barbares peut changer très rapidement de couleur puisque, dès 1905, L'Invasion jaune du capitaine Danrit (auteur, en 1895, d'une... Invasion noire !) allait cristalliser, pour de nombreuses années, la peur (pas seulement littéraire avec les romans de Sax Rohmer ou de Jean de La Hire) d'un déferlement de populations asiatiques sur la France et même l'Europe, invasion qui deviendrait célèbre en prenant le nom de Péril jaune... Juste retour des choses, Yves Gandon, dans Le dernier Blanc paru en 1945, décrit un monde où seuls les hommes de couleur survivent à une épidémie ayant exterminé, malchance ou fléau de Dieu, tous les hommes de peau blanche...

Reste que, si Raspail, à de rares occasions, offre aux lecteurs de forts maigres aperçus (cf. pp. 265, 332, 341, 344, etc.) sur l'état social et politique de la France qui peuvent se résumer à ce mot fort banal : chaos, suivant le déferlement de centaines de milliers de pauvres diables sur ses côtes méditerranéennes, Le Camp des Saints n'est pas, à proprement parler, un roman post-apocalyptique. Nous pourrions même dire que, bien qu'il se déroule dans un futur proche (comme l'indique au moins un détail, cf. p. 257), Le Camp des Saints est un roman pré-apocalyptique, au sens où il affirme et démontre, d'une façon assez convaincante, que l'effondrement de la France est moins la conséquence de l'afflux prodigieux de mendiants et de va-nu-pieds sur son sol, que le résultat d'une longue et méthodique propagande bien-pensante, «terrorisme verbal» et «vérole contemporaine galopante» (p. 335), «gaz délétères de la pensée contemporaine» (p. 290), ennemi intérieur en tous les cas, rats de la nuit sortant au moment idoine de leurs trous puants (cf. p. 307) comme dans La Peste écarlate de Jack London, sous-langage de la propagande diffusé sur les ondes, dans les journaux, lors de simples conversations, propagande qui a sapé les dernières forces qu'il restait à notre pays, miné le moral de ses troupes, détourné la mission de ses prêtres, pollué la cervelle de ses habitants, surtout ceux de Marcel et Josiane : «[...] il faut une fois encore en conclure qu'au-delà du manichéisme d'élite, dans quelque sens qu'on le prenne, l'histoire du monde blanc n'était plus qu'affaire de millions de moutons» (p. 275).

Et l'on sait que les moutons, même si l'épidémie de manichéisme les préserve, sont de toutes façons les animaux les plus faciles à égorger, ce que ne se privera pas de nous rappeler, aux derniers chapitres de son livre, avec force détails scabreux (cf. p. 298, où un «homme blanc finit en pâté»), Jean Raspail décrivant la volonté de vengeance de ces «forces occultes qui s'acharnent à détruire notre société occidentale [...], prêtes à s'engouffrer dans le sillage de l'envahisseur, sous le bouclier commode que leur offrent nos consciences troublées» (p. 284).

Quoi qu'il en soit de la généalogie possible ou imaginaire du Camp des Saints, alors même que l'auteur déclare ne pas trop savoir d'où est venu ce roman sinon de la contemplation du grand bleu tandis qu'il résidait dans une villa de la Côte d'Azur, les œuvres à thèse, et Dieu sait que celle de Raspail est souvent plus simpliste que lumineusement simple, n'ont jamais fait de grands romans, sans doute pour la raison toute bête que les personnages d'une œuvre à thèse ne sont que des marionnettes que l'auteur agite et fait parler pour servir ses intérêts. Et les intérêts de Raspail, Dieu sait encore qu'ils ne souffrent aucune ambiguïté qui, répétons cette évidence, est le sel de la littérature ! Un grand roman est d'abord un livre dont les personnages, des êtres de chair et d'esprit, ont échappé à l'emprise délétère de celui qui les a inventés. Aucun des personnages de Raspail, salopards ou saints, bien souvent caricaturaux à l'exception, peut-être, du Président de la République française (que l'on songe, a contrario, au colonel Dragasès, ou encore à cette petite bande de vingt amis qui, apparemment seuls en France, résisteront à l'envahisseur quelques armes et des chants de guerre pour uniques alliés), ne me semble avoir échappé à Jean Raspail, qui, sous différents masques, détestés, plaints ou aimés, s'exprime d'une seule et même voix, la sienne. Nouvel indice du peu de chair strictement littéraire de ce roman : un auteur ne déteste pas ses personnages, fussent-ils les plus insignes salauds imaginables, alors que Raspail n'a que mépris pour un Clément Dio et combien d'autres, alliés volontaires du contre-monde, traîtres à la France qu'il faut expédier le plus rapidement possible (comme ce couillon gauchiste qui se fait tuer par un professeur de lettres dès les premières pages du livre...) et encore, sans leur donner une extrême-onction que ces imbéciles et lâches curés progressistes ont de toute façon salie d'irrémédiable façon, dirait-on !

Cette ventriloquie militante (parfois, et elle est alors franchement ridicule, militaire) peut cependant faire illusion, surtout lorsqu'elle s'appuie sur des images saisissantes (ou même des chapitres entiers, comme le dix-neuvième décrivant les conditions de vie sur les bateaux-épaves venus d'Inde ou encore le chapitre 41 évoquant la procession, en direction de l'armada invincible des gueux, de douze moines perclus de craintes et de vieillesse) images saisissantes qui, fort heureusement, sont nombreuses dans notre roman (cf. pp. 166, 188, 226, 290, etc.) et tirent, des événements décrits par l'auteur, une véritable puissance symbolique qui confine au récit d'initiés (cf. p. 134) chargé de tenter d'expliquer un événement inouï (voir la répétition de la formule «Peut-être est-ce une explication»), à la parabole politico-religieuse : «La flotte du Gange et le fleuve des mots [prononcés ou écrits par les bonnes consciences occidentales] allaient bientôt se rejoindre» (p. 205). Parfois, hélas rarement, Jean Raspail (du moins, le Je qui parle pour lui, narrateur anonyme réfugié en Suisse) devient le témoin futur de ces événements passés qu'il raconte, afin de donner sa version des faits, radicalement différente, on s'en doute, de l'histoire pieuse que la France a édifiée depuis qu'elle a été envahie et qu'elle s'est débarrassée de ses Blancs ou les a réduits à n'être que des citoyens de seconde zone : «Ce n'est pas une multitude pitoyable qui avait débarqué là, mais une armée conquérante. Les enfants des écoles, admirant le torpilleur, en salivent de fierté. Mais moi, je sais qu'il s'en fallait de quelques misérables minutes pour que la tempête ne détruise à la fois la flotte et ses noirs passagers. Je sais aussi que ces minutes de grâce, Dieu ne nous les a pas données» (p. 352).

Reste que, quelles que soient les qualités polémiques du Camp des Saints, ce n'est pas un grand roman qui a besoin, pour se sustenter, d'une tout autre nourriture que de catéchisme pour scouts d'Europe et de la pieuse remémoration de la légende militaire, fût-elle dorée à la feuille d'or la plus fine, douze, puis treize et finalement vingt hommes libres, hussards, nous dit Raspail (cf. le chapitre XXLV) qui mourront les armes à la main et le sourire aux lèvres.

En fait, un grand roman, comme José Ortega y Gasset en développe l'idée dans ses Idées sur le roman datant de 1925, est un livre essentiellement lent, d'une lenteur nécessaire à l'auteur pour qu'il puisse longuement développer la complexité psychologique de ses personnages : «Une narration sommaire n’a aucune saveur : nous avons besoin que l’auteur s’arrête et nous fasse tourner autour des personnages. Alors nous nous plairons à nous sentir imprégnés et comme saturés d’eux et de leur atmosphère, à les percevoir comme de vieux amis habituels desquels nous savons tout et qui en se présentant révèlent toute la richesse de leurs vies. C’est pourquoi le roman est un genre essentiellement retardataire – comme disait Goethe ou Novalis, je ne sais plus. Je dirais même plus : aujourd’hui, le roman est doit être un genre lent –, tout le contraire, donc, du conte, du feuilleton et du mélodrame» (2).

Tout le contraire, donc, de cette rapide, implacable, drôle, funeste, grinçante et parfois ridicule et simpliste satire (3), je l'ai dit, qu'est Le Camp des Saints de Jean Raspail qui de toute façon ne nous fait jamais tourner autour des personnages. Voyez, ce n'est sans doute pas un hasard, la teneur de Big Other, la préface du Camp des Saints, aussi originale qu'un éditorial d'Ivan Rioufol, que cite l'auteur comme il se doit : pas un mot ou presque sur la dimension spécifiquement littéraire de ce roman (si, tout de même, nous apprenons qu'il s'agit d'une allégorie, nous voici bien avancés...), mais un cri d'alarme pour constater que les événements décrits par le livre sont désormais de moins en moins facilement évocables sous le seul couvert de la fiction et à condition, bien sûr, qu'une cinquantaine d'associations antiracistes ne vous tombent pas sur le coin de la quatrième de couverture !

Il est ainsi assez intéressant de constater que Le Camp des Saints, qui se veut une œuvre de combat, stigmatise les flots de paroles trompeuses déversées par les ennemis intérieurs de l'Occident et adopte pour ce faire un rythme fébrile, pressé d'en découdre si je puis dire, de parvenir aux dernières pages où une poignée de solitaires prêts à tout, en retrouvant les valeurs essentielles du courage et de l'amitié virile, toutes les femmes blanches ayant fini au bordel ou ayant été violées puis massacrées, du rire aussi (alors que les planqués et les traîtres sont si sérieux), se proposent de sauver la France du naufrage intellectuel et moral ayant précédé l'arrivée de l'armada pestilentielle des miséreux. Pourtant, Ortega y Gasset, et je pense qu'il ne se trompe pas sur ce point, affirme qu'un roman se doit, justement, de résister aux phrases et aux personnages faciles et ne pas craindre de pénétrer très profondément dans les veines encore inexplorées de la mine (je reprends une des images du penseur).

Or, cette exploration ne peut se faire que par le langage, et une littérature qui n'a pas peur de surcharger ses effets pour parvenir à donner quelque consistance aux personnages qu'elle tente de façonner, qu'elle tente, surtout, de nous imposer, comme s'ils étaient plus vrais que nature, plus charnels que les corps de chair qui nous entourent.

Échec, je l'ai dit, de Raspail, si l'on considère son roman sous le seul aspect de sa lente complexité littéraire. Échec, même, si on considère la pauvreté des raisons que l'auteur avance pour expliquer l'inimaginable déferlement de centaines de milliers puis, bien vite, de millions d'indigents puants, et en plusieurs vagues qui auront vite fait de submerger l'Europe tout entière. Nous aurions aimé que le roman de Jean Raspail délaisse quelque peu les fulgurances métaphoriques et nous offrît les méticuleuses explications que George R. Stewart nous propose dans son remarquable livre, La Terre demeure, un roman qui prend le temps de dérouler les causes de l'extinction de l'humanité moderne.

Revenons à la dimension satirique du roman de Raspail, laquelle est double. Satire superficielle d'abord, en ceci qu'elle se veut une charge d'une salutaire violence, aujourd'hui totalement inimaginable dans un pays nécrosé par le cancer de la judiciarisation, contre les petits apôtres d'une dissolution de la France et de l'Occident, de la «forteresse Occident» (cf. p. 128) tout entière dans le magma gluant de l'angélisme tiers-mondiste, surtout s'il se revêt de haillons millénaristes comme nous le voyons désormais à la charge (contre le Camp des Saints ?) dans nombre d'esprits fanatisés relayés par les docteurs en pureté de tous poils. Du reste, le roman de Jean Raspail est particulièrement efficace dans cet aspect satirique superficiel, je veux dire, selon l'image convenue, qu'il n'a non seulement pas pris une ride, mais qu'il évoque fantastiquement la peur contemporaine, dans les esprits craintifs de nos compatriotes, de ne jamais s'écarter de la voie étroite de la bien-pensance : analyse du fonctionnement des médias; réactions des Français saturés de bons sentiments mais qui, les premiers pauvres échoués sur les plages de la Méditerranée, qu'ils soient vivants ou flottant sur l'eau d'ailleurs, miment, mais cette fois-ci vers le Nord, l'exode particulièrement désastreux ayant eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale; traîtres sans nombre, alors que, assiégés par la multitude hurlante, une poignée de hussards résistent dans un petit village haut perché, comme le dernier Malevil de l'Occident blanc, donc libre, etc. Ces éléments, que Raspail développe avec une alacrité vengeresse, font sourire et même réjouissent alors que, lues dans L'Abécédaire de l'In-nocence de Renaud Camus, elles nous font bâiller et prononcer, à l'endroit du Maître du Haut Château du Gers, cette petite phrase : «Renaud, puisque tout fout le camp dans notre bon pays aux campagnes si vertes et aux fermières... pardon, aux fermiers aux joues si roses, pourquoi ne prends-tu donc point ton fusil de chasse et, plutôt que de nous emmerder en postant tes quinze autoportraits quotidiens et en écrivant pour ton Journal tes deux mille lignes par jour évoquant ta prodigieuse vie de châtelain voyageur aimant les monstres poilus et les hommes qui leur ressemblent, pourquoi ne viens-tu pas, par ton roboratif exemple, administrer une solide leçon à quelques-uns de nos plus nocents sauvageons ?»

Satire profonde ensuite, puisque, et ce point n'a pas été suffisamment commenté à mon sens malgré le fait que le titre même du roman de Raspail soit tiré de l'Apocalypse de Jean, l'écrivain a fait, de la bataille qui se livre entre les personnages, sur les côtes françaises, la scène visible d'une guerre invisible, comme nous pouvions le voir dans ces vieux textes des mystères médiévaux. Cette satire au second degré répond ainsi par son propre exemple, à la question que pose Jean Raspail lorsqu'il demande : «Existe-t-il des épopées à rebours, à l'envers, des épopées à qui-perd-gagne, des anti-épopées ?» (p. 273). Il doit en exister sans doute, et le roman de Jean Raspail en constitue un bon exemple puisque c'est le plus souvent par un nom prestigieux (Dragasès, Notaras) que les derniers résistants occidentaux se rattachent au long passé des guerres glorieuses, comme le rappelle Calguès (cf. p. 52).

Si la Bête, selon une tradition littéraire bien des fois explorée (comme par David Jones dans La visite du Tribun, par Soloviev dans ses Trois discours sur la guerre, la morale et la religion ou même Benson dans Le Maître du Monde), a dans le roman de Jean Raspail, la forme informe de la foule des damnés de la terre, centaines de milliers de corps et de visages (y compris, telle une Cinquième Colonne, dans les pays occidentaux, cf. pp. 48, 66), elle s'incarne pourtant, monstrueusement, dans une créature naine et difforme portée par un géant coprophage, christophore comme il se doit (cf. p. 75). Cette créature ne parle pas, à la différence du Prince, qui n'est que silhouette et voix, de Béla Tarr, mais, de temps à autre, s'agite horriblement et hurle d'une façon inhumaine qui est immédiatement interprétée par ses centaines de milliers de séides crasseux.

Si la Bête, dont le plan a été décrit par Dostoïevski et Péguy selon l'auteur (cf. p. 80), est nommée par Jean Raspail sans relâche, de même que son royaume, «l'anti-monde» (dès la page 41), nous ne trouvons aucune trace du Christ dans Le Camp des Saints (4) ni même d'un quelconque personnage qui, par son sacrifice, pourrait nous rappeler l'exemple du Fils de l'Homme, alors même que l'arrivée de la centaine de bateaux chargés de miséreux sur les côtes méditerranéennes se déroule selon une stricte chronologie pascale (5), qui n'est bien évidemment pas due au hasard, l'Antichrist imitant, pour mieux le défaire, la geste du Christ. Ceux-là mêmes qui s'avancent contre l'immense marée humaine ont souvent perdu la foi et sont écrasés sans la moindre haine par une foule qui les ignore superbement.

La figure du Christ comme métaphore in absentia... Sa remarquable disparition est en fin de compte l'indice le plus révélateur du Camp des Saints, ce roman à thèse qui, sous sa fureur et sa lucidité, n'a guère de charité, que seuls les bravaches imbéciles confondent avec de la faiblesse.

Notes

(1) Que Denoël, dans sa collection Lunes d'encre, va peut-être, enfin, se décider à rééditer sous un titre moins mauvais que celui choisi par Les Presses de la Cité, surtout si Le Camp des Saints est un succès d'estime ou de vente, voire les deux.

(2) José Ortega y Gasset, Idées sur le roman in La déshumanisation de l’art [1925, traduit de l’espagnol par Paul Aubert et Ève Giustiniani, préface de Paul Aubert, Éditions Sulliver, 2008), p. 124. Citant les exemples de Proust et surtout Dostoïevski comme maîtres incontestés du roman au sens plénier qu'il donne à ce mot, José Ortega y Gasset affirme que le roman réussi est celui qui est parvenu à nous faire oublier notre quotidienne réalité, tout l'inverse, donc, de celui de Raspail, qui nous y plonge au contraire par la satire féroce qu'il fait de la mauvaise conscience française : «Et maintenant, subitement, sans transition, nous nous trouvons dans notre demeure, dans notre ville, à notre date; autour de nos nerfs commencent à se réveiller nos préoccupations habituelles. Il y a un intervalle d’indécision, de chancellement. La brusque gifle d’un souvenir peut tout à coup nous replonger dans l’univers du roman et, baignant dans cet élément liquide, nous devons nous efforcer de nager jusqu’à la rive de notre propre existence. Si quelqu’un nous regarde, il découvrira dans nos yeux cette dilatation de la pupille caractéristique des naufragés. J’appelle roman la création littéraire qui produit cet effet» (op. cit., p. 147.) Le philosophe conclut : «C’est pourquoi j’ose prétendre que seul est romancier celui qui possède le don d’oublier et par ricochet de nous faire oublier la réalité qu’il laisse à l’extérieur de son roman. Il peut être aussi «réaliste» qu’il le souhaite, c’est-à-dire qu’il peut fabriquer son microcosme romanesque avec les matériaux les plus réels; mais il faut que quand nous sommes à l’intérieur, nous ne regrettions rien du réel qui a été rejeté extra-muros» (p. 148).

(3) Facilités qui souvent percent lorsque la pointe trempée dans le curare du polémiste qu'est Raspail transperce la fragile armure du romancier, pour nous livrer une défense convenue de l'Occident (cf. pp. 52) ou d'incessantes attaques contre le clergé français et romain, accusé d'avoir vendu la France pour gagner, escompter gagner plutôt, les consciences et les cœurs de millions de chrétiens potentiels en retrouvant les racines de la très sainte pauvreté (cf. p. 199-200). Cette critique du rôle du clergé dans la mauvaise conscience de la France culmine, à mon sens, dans le portrait cruel de cet évêque ayant accompagné dans leur long exode les centaines de milliers de pauvres partis du Gange vers l'Occident qui, devenu fou à force de saleté et de promiscuité, «entrait en érection comme d'autres en religion» (p. 229).

(4) À moins qu'il ne faille admettre que chacun des malheureux qui s'est échoué sur les côtes françaises est un Christ : «Il y a un million de Christ à bord de ces bateaux, qui ressusciteront demain matin. Alors, le vôtre, tout seul... fini, lui aussi» (p. 50). Ce propos est répété p. 271. De fait, la thématique antichristique, donc parodique, s'accompagnant, selon la plus ancienne tradition, d'une critique féroce des représentants du Christ passés, dans leur immense majorité, à l'Ennemi, est l'une des plus évidentes du roman de Jean Raspail.

(5) «Au soir de ce dimanche de Pâques, huit cent mille vivants et des milliers de morts assiégeaient pacifiquement la frontière de l'Occident» (p. 43).

Imprimer

Imprimer