« Le jour du Seigneur d'Ernest Hello | Page d'accueil | Notre avant-guerre de Robert Brasillach »

15/05/2012

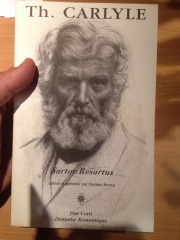

Sartor Resartus de Thomas Carlyle

Crédits photographiques : Christophe Archambault (AFP/Getty Images).

Cette note a initialement paru le 2 octobre 2008.

Acheter Sartor Resartus sur Amazon.

Acheter Sartor Resartus sur Amazon. «J’ai toujours eu une fervente prédilection pour les grands Hommes; et je peux peut-être me vanter que peu d’entre eux, en ce siècle, me sont restés inconnus. Les Grands Hommes sont les Textes inspirés (en Paroles et en Actes) du divin LIVRE DE LA RÉVÉLATION, dont on complète les chapitres d’une époque à l’autre et que d’aucuns nomment HISTOIRE; à ces Textes inspirés, les nombreux hommes de talent, ainsi que les innombrables hommes sans talent, constituent les meilleurs ou les pires des Commentaires exégétiques […].»

«Mais d’où venons-nous ? – Ô Ciel, vers où allons-nous ? Notre Raison ne le sait pas; la Foi ne le sait pas; tout ce qu’ils savent, c’est que nous allons du Mystère au Mystère, nous partons de Dieu et allons à Dieu.»

Thomas Carlyle, Sartor Resartus.

La haine du grand pour le petit est le dégoût; la haine du petit pour le grand, l'envie écrivait Arthur Schnitzler. J'aimerais tout de même corriger cette imparable maxime par quelque légère précision en faisant remarquer que le petit n'éprouve aujourd'hui, à l'égard du grand sur les épaules duquel il ne veut même plus se jucher, rien d'autre que de l'indifférence. C'est même tout juste s'il ne lui décoche pas, comme à un âne rétif, un expéditif coup de pied au derrière.

Donnez ainsi à quelque imbécile prétentieux la possibilité de préfacer un grand livre comme l'est le Sartor Resartus de Thomas Carlyle et vous obtiendrez la préface stupide, ridicule, odieusement bien-pensante et tout simplement abjecte et mensongère de Maxime Berrée que José Corti a cru bon de greffer à un texte qui s'en serait bien évidemment aisément passé.

Berrée ne s'acharne pas contre Carlyle, il n'ose pas même lui flanquer un coup de pied au cul. Il lui crache dessus : ainsi, ce crétin nous répète à l'envi que l'homme ne vaut pas grand-chose, moins que certains de ses livres, voici la technique digne du plus vil des pions. S'il y avait encore quelque colère, voire style dans les lignes de Maxime Berrée contre Carlyle, quelque ange consolateur pourrait sauver son texte de l'insignifiance la plus complète mais... rien ! Pas la plus petite étincelle ne semble rayonner dans le regard chassieux de ce mort-vivant : sur la tombe de Shakespeare, notre nain entreprendrait, sans autre avertissement, de déboutonner son pantalon et de descendre son probable slip couleur anthracite, laissant apparaître quelque comique tégument pas même translucide, seulement transparent.

C'est que, me plaisant à établir quelques insoupçonnées correspondances baudelairiennes, j'ai souvent pensé que les tartufes comme Maxime Berrée avaient sans doute le sexe de leur style ou inversement.

Si je n'ai que bien peu de respect pour un éditeur (tout juste ai-je lu, mais avec beaucoup d'intérêt et parfois de véritable passion les volumes de la belle Collection Romantique et les vieux et admirables ouvrages de critiques aujourd'hui oubliés comme ceux des auteurs de l'École de Genève, d'ailleurs introuvables en librairie...) dont la réputation, comme celle de José Corti, s'est apparemment bâtie sur un seul nom d'écrivain, romancier du reste surévalué je ne cesse de le répéter, Julien Gracq, je n'en ai strictement plus aucun en revanche pour le mauvais marchand de livres lorsque je constate le nombre étonnant d'erreurs (césures des mots incohérentes, coquilles, fautes grammaticales et orthographiques, fautes enfin de ponctuation) qui déparent cette lamentable édition du Sartor Resartus. Rudy Le Menthéour, pour le site du CNL qui a subventionné cet ouvrage, ajoute que la traduction de Maxime Berrée n'est pas sans défauts, habituel euphémisme pour nous assurer qu'elle en comporte sans doute beaucoup.

Plutôt, donc, que de se ridiculiser en évoquant la supposée infréquentabilité morale et intellectuelle d'un auteur dont la plus anodine reproduction (seul bon point accordé à Corti : la belle couverture de son livre) nous laisse voir un visage d'une singulière beauté qui, je crois, est difficilement conciliable avec le plus petit soupçon de relâchement ou de turpitudes politiques, Maxime Berrée, probable vierge effarouchée et très certain lamentable gâcheur de son propre travail, aurait mieux fait de relire sérieusement le manuscrit rendu à son éditeur puis, une fois accomplie cette ingrate besogne, ne surtout point nous affliger sa préface plus idiote que fausse. Quoi qu'il en soit, les temps sont apparemment durs pour la maison Corti qui ne fait même plus relire et corriger ses textes. C'est tout simplement honteux et le signe incontestable d'un manque criant de professionnalisme tout autant que du respect le plus élémentaire que l'on doit aux lecteurs.

Si encore cette édition n'était que truffée de fautes ! Mais, je l'ai dit, elle est gâchée par une sotte introduction qui, évoquant par on ne sait quelle chance l'influence profonde que Carlyle exerça sur Bloy (l'idée que les actes des héros peuvent se lire comme le texte de Dieu) et Borges (les labyrinthes infinis de la narration), n'en finit pas d'accuser l'auteur tout en prétendant défendre son livre. Ainsi pouvons-nous lire : «Surtout, il ne s’agit pas tant ici de réhabiliter l’homme, ou plutôt le «penseur» coupable de saillies impardonnables, mais l’un de ses livres, à vrai dire le seul qui nous intéresse réellement […]» (1) ou bien encore, du même tonneau pourri : «Le temps est peut-être venu de laisser de côté tout le fatras d’idées et d’opinions attachées au nom de Carlyle : le Sartor Resartus n’a plus besoin de lui, il n’a besoin que de lecteurs» (2). Comme si de pareilles attaques, d'ailleurs guère étayées par des arguments que l'on aurait souhaités irrécusables, à tout le moins sérieux, ne suffisaient point, voici que Maxime Berrée, du haut de son insignifiance littéraire manifeste, traite Carlyle de vieux chnoque réactionnaire (17) et nous verse l'habituel potage que servent tous les cuistots de la bien-pensance, cette auberge fréquentée par beaucoup d'imbéciles et qui affiche donc complet. Tendez donc vos écuelles, puis flairez, dégoûtés, la soupe immonde qui vous est servie avec un quignon de pain noir : «D’ailleurs, tous [l]es principes [de Carlyle] sont si inextricables qu’ils auraient pu servir aussi bien à justifier le nazisme que le socialisme […]» (11-12). Imbécile !

Sans doute grand spécialiste de Thomas Carlyle, Maxime Berrée a dû cependant oublier de lire la préface, claire et honnête, que Bruno de Cessole avait écrite pour Les Héros. Nous pouvions y lire ces quelques lignes (3), qui par avance réduisaient au ridicule les petits hoquets d'aigreur de Berrée : «Si les séides ou les adversaires du fascisme se plurent à saluer ou vitupérer en Carlyle un précurseur des doctrines de Mussolini voire de Hitler, ce n’est, évidemment, qu’au prix d’une déformation grossière de sa pensée. Le concept d’admiration, de révérence quasi religieuse, sans lequel le pouvoir du héros ne saurait s’imposer librement à la communauté, est aux antipodes de l’oppression policière qui fonde les totalitarismes modernes. Ce n’est point du côté des Héros de Carlyle mais d’une perversion de la théorie rousseauiste de la volonté générale qu’il convient de chercher une éventuelle légitimation intellectuelle des fascismes» (je souligne).

Ne reprochons point à Bruno de Cessole de défendre son camp un peu trop cavalièrement. Rappelons ou plutôt apprenons à Maxime Berrée qu'au cours des années 1950, Raymond Williams, pourtant l'auteur d'un mémoire universitaire intitulé Essai sur le Carlyle fasciste s'était plu à souligner que, s'il ne faisait à l'évidence pas partie des seuls penseurs ayant droit de cité, c'est-à-dire des penseurs progressistes, Carlyle, comme Burke et Ruskin faisait en revanche partie de ces penseurs paradoxaux dont les vues sur le sacro-saint progrès étaient plus intéressantes et surtout pertinentes que celles professées par les thuriféraires du bonheur pour tous les hommes et à tout prix, disons même : quel qu'en soit le prix.

Je n'ai cité Bruno de Cessole que par commodité : tout commentateur digne de ce nom, souhaitant évoquer la théorie de l'héroïsme selon Carlyle se doit, a minima, d'avoir lu Les Héros il me semble. Si Maxime Berrée avait poussé l'érudition jusqu'à lire les pages remarquables que Christopher Lasch consacre au Sartor Resartus dans Le seul et vrai paradis, il aurait pu méditer le passage suivant : «L'admiration de Carlyle pour les grands hommes [...] l'éloignait plus encore de ceux qui comptaient sur le poids des institutions, des traditions, et des habitudes sociales, pour fournir une continuité, et décourager une expérimentation sociale inconsidérée. L'héroïsme était, dans la conception de Carlyle, perturbateur. Sa valeur résidait précisément dans son effet dérangeant sur les habitudes et la routine» (4).

En clair, Carlyle n'est pas Burke, auquel d'ailleurs il reprend et amplifie sa métaphore du vêtement comme tissu du monde, dont le (saint) patron ne serait autre que la coutume, chargée de recouvrir l'indécente nudité des hommes, autrement dit, l'animalité de l'être privé de lois. Cette critique de Carlyle qui, pour être voilée, n'en est pas moins radicale, aurait dû alerter l'esprit inculte qu'est Maxime Berrée et, à défaut de réduire à néant ses prétentions ridicules de préfacier, l'inciter à quelque salutaire prudence. Il aurait ainsi peut-être remarqué que celui qu'il traite, stupidement et comme s'il s'agissait de la plus terrible des insultes, de réactionnaire manifeste un sens curieux de la réaction lorsqu'il écrit dans Characteristics (un texte que notre tartufe ignore manifestement) que «rien de ce qui fut respectable dans le Passé ne disparaît». Dès lors, le «véritable admirateur du Passé [...] ne s'afflige pas de sa disparition, comme une personne qu'écrase le deuil» (Christopher Lasch, op. cit., p. 282).

Apparemment, les écrits de Thomas Carlyle semblent un peu plus difficiles à analyser que ne l'a cru le pauvre Berrée.

Je crois donc que les jugements sans partage de l'étrange professeur Teufelsdröckh s'appliquent parfaitement à ce cuistre qu'est Maxime Berrée qui pourtant ne doit pas savoir grand-chose de la philosophie de Hegel, comme il ne sait apparemment rien de la pensée de Carlyle : «L’homme qui ne peut s’émerveiller, qui ne s’émerveille pas régulièrement (ni ne vénère), quand bien même il serait président d’innombrables Sociétés Royales et aurait ingurgité toute la Mécanique Céleste et la Philosophie de Hegel, et les travaux de tous les Laboratoires et Observatoires avec leurs résultats, – cet homme-là n’est qu’une paire de lunettes derrière laquelle manquent des Yeux. Que ceux qui en disposent l’observent dans toute sa splendeur, de cette manière il se rendra peut-être utile» (88).

Je m'en voudrais de gâcher le plaisir certain des futurs lecteurs de cet ouvrage tout de même magistral (ils n'auront qu'à se débarrasser, et dans une poubelle recyclable je vous prie, afin que les inepties de ce sot servent à quelque chose, du petit crachat berrésien) en dévoilant trop son foisonnement génial et érudit, sa quichottesque folie également, mais mise à distance par l'ironie coruscante que déploie Thomas Carlyle à l'égard de son loufoque savant, dont il tente de suivre les improbables aventures évoquant une quête allégorique, mimant les stations existentielles allant de la rébellion à la quiétude du sage, en passant par un angoissant séjour dans le territoire de l'indifférence, où même le diable perd son savoir (5). Qu'il me soit tout de même permis de citer longuement ce passage, tant sont nombreux les procureurs et les pédants adeptes d'une logique froide, sans âme, sans vie : «Vous ne voulez aucun Mystère ni Mysticisme; vous marchez dans le monde au soleil de ce que vous appelez la Vérité, et de ce que j’appelle, moi, une Logique de Procureur; et vous «expliquez» tout, vous «justifiez» tout, ou vous ne croyez en rien ? En outre, vous vous moquez; celui qui reconnaît le domaine insondable du Mystère, lequel s’insinue partout, sous nos pieds et entre nos mains; celui pour qui l’Univers est un Oracle et un Temple, autant qu’une Cuisine et une Étable, – celui-là est un Mystique (en plein délire); et vous, avec votre charité méprisante, vous lui assénez votre vérité et hurlez comme si l’on vous écorchait quand il la réfute ? […]

Votre vache ne vêle-t-elle pas, votre Taureau n’engendre-t-il pas ? Vous-même, si vous êtes né, n’allez-vous pas mourir. «Expliquez-moi» tout cela, ou choisissez entre ces deux options : vous retirer dans des endroits privés, vous et vos gloussements stupides; ou, encore mieux, abandonner et pleurer, non parce que le règne du merveilleux est fini, et que le monde de Dieu est enlaidi et prosaïque, mais parce que vous étiez jusque-là des Dilettantes et des Pédants à moitié aveugles» (88-89).

C'est la thématique du langage qui, dans ce livre, a retenu mon attention, tant elle m'a semblé centrale, unissant finalement un livre totalement décousu qui proclame sans peur sa haine du système, par l'intermédiaire d'un habile subterfuge : l'éditeur de Teufelsdröckh a récupéré les sacs contenant tous les textes, mais épars, du loufoque professeur (6). Carlyle développe l'idée que le langage est l'essence même du monde (7), qu'il tisse des liens entre les réalités les plus différentes (et surgit, alors, le cauchemar de l'homme qui vivrait une vie entière sous une cloche de verre... (8) ou plutôt, c'est certes une proposition paradoxale, son habit de chair (9) : «Car en vérité, comme le répète avec raison Walter Shandy, tout ou presque repose dans les Noms. Le Nom est le premier Vêtement dont s’enveloppe le MOI qui visite la Terre; et il y adhère plus fermement (car il y a des Noms qui ont duré près de trente siècles) que la peau. Et de l’extérieur, quelle influence mystique n’envoie-t-il pas à l’intérieur, jusqu’au cœur de l’être; en particulier dans ces premiers temps où l’âme, encore enfantine et malléable, est l’invisible graine qui va grandir et devenir un arbre à l’ombre gigantesque !» (109).

Cet habit de chair, dont nous retrouvons maints exemples dans les vieux textes cabalistiques (10) est fragile, peut être abîmé, souillé. C'est la tâche des grands hommes et donc pas seulement des grands écrivains que de repriser cet habit, sans lequel nous nous trouverions nus : «Hélas, où qu’on se rende (dans ce Marché aux fripes qu’est le monde), les défroques des Symboles usés jusqu’à la corde pullulent partout de la même façon pour nous tromper, nous brider et nous entraver; et si on ne les envoie pas balader, elles menacent de s’accumuler, et peut-être même de nous asphyxier !» (243). Une déchirure, en n'importe laquelle de ses parties, peut affecter l'harmonie de l'habit tout entier : j'ai évoqué en note le cas, imaginé par Carlyle, d'un homme qui serait coupé de l'univers, tout organique et organiquement symbolique, si je puis dire (11). Cette fabuleuse cohérence rend manifeste une conséquence extrême dont Léon Bloy tirera de remarquables partis, la contemporanéité de toutes les époques, évoquée par Carlyle ainsi : «As-tu déjà médité sur ce mot, Tradition : comment nous héritons non seulement de la Vie, mais de tout ce qui modèle et forme la Vie; comment nous travaillons, parlons, et même pensons et sentons comme nos Pères, et comme nos primitifs Aïeux depuis le début des temps nous l’ont enseigné ? – Par exemple, qui a imprimé pour toi ce Volume sans prétention sur la Philosophie des Habits. Certainement pas ces messieurs de chez Stillschweigen et Compagnie : mais Cadmos de Thèbes, Faust de Mayence, et d’innombrables autres que tu ne connais pas. S’il n’y avait pas eu le Mésogothique Ulfila, il n’y aurait pas eu de Shakespeare Anglais, ou alors tout différent. Nigaud ! C’est Tubalcaïn lui-même qui a fabriqué l’aiguille de ton Tailleur, et ce Costume de Cour que tu portes», p. 264.

Notes

(1) Thomas Carlyle, Sartor Resartus (José Corti, Domaine Romantique, 2008), p. 8. Sans autre mention, les chiffres entre parenthèses renvoient à cette édition. Les passages cités en exergue renvoient respectivement aux pages 195 et 283 de notre ouvrage.

(2) Op. cit., p. 18.

(3) Thomas Carlyle, Les Héros (Maisonneuve et Larose, 1997), p. 17.

(4) Christopher Lash, Le seul et vrai paradis. Une histoire de l'idéologie du progrès et de ses critiques (Flammarion, coll. Champs, 2006), p. 275.

(5) «J’aurais éprouvé un certain réconfort si j’avais pu m’imaginer, comme Faust, tenté et tourmenté par le Diable; car un Enfer entièrement voué au Démon serait certes effroyable, mais il y aurait encore de la vie; tandis qu’en cet Âge d’Incrédulité et de Destruction, le Diable lui-même a été abattu et nous ne pouvons même plus croire en lui», p. 184.

(6) Si j'étais borgésien, j'écrirais que ce diable de livre qu'est le Sartor Resartus semble même contenir tout Pessoa ! Qu'on en juge : «Singulier Teufelsdröckh, que n’as-tu raconté ton histoire avec des mots plus simples ! Mais il est vain de chercher de la simplicité dans le contenu de ces Sacs en Papier. Rien que des illusions, des croches et doubles croches figuratives. Toujours la même confusion, les mêmes tendances à la prophétie et à la satire alternant capricieusement; aucune Image claire et logique», p. 202. Et encore, ces lignes, qui ne sont pas sans évoquer Hamann et son recours assumé à l'hermétisme : «Nous demandons en retour : Pourquoi déconcerter cette époque, aussi profane soit-elle, par une obscurité inutile, les lacunes allant de pair avec les allégories ? Notre Professeur n’est pas seulement mystique, mais lunatique ; maintenant plus que jamais, il s’entoure d’un clair-obscur (chiaroscuro) déroutant pour l’œil. Une succession de tableaux, ici rapportés avec fidélité, voilà tout ce que nos lecteurs les plus doués doivent s’efforcer de combiner pour leur propre compte», ibid.

(7) «Car en vérité, comme le répète avec raison Walter Shandy, tout ou presque repose dans les Noms. Le Nom est le premier Vêtement dont s’enveloppe le MOI qui visite la Terre; et il y adhère plus fermement (car il y a des Noms qui ont duré près de trente siècles) que la peau. Et de l’extérieur, quelle influence mystique n’envoie-t-il pas à l’intérieur, jusqu’au cœur de l’être; en particulier dans ces premiers temps où l’âme, encore enfantine et malléable, est l’invisible graine qui va grandir et devenir un arbre à l’ombre gigantesque !», p. 109.

(8) «Des Lettres, en plus ou moins grand nombre, viendraient des quatre coins du monde s’écraser contre les parois de Verre, et elles tomberaient sur le sol sans que tu puisses les lire : de même, ni question ni réponse ne pourraient être échangés entre toi et le monde; tes Pensées, aucune oreille ni aucun cœur amicaux ne les recueilleraient […]; tu ne serais plus un Cœur avec ses veines et ses artères, qui, en donnant et en recevant, fait circuler le sang à travers l’Espace et le Temps : voilà qu’un Trou serait apparu dans l’incommensurable, l’universel Tissu du Monde, et il faudrait le repriser !», p. 263.

(9) Voir ce superbe passage (pp. 92-93) qui assurément ferait bondir de rage le cacographe si peu imaginatif qu'est François Rastier : «Le langage est appelé l’habit de la Pensée; cependant, on devrait plutôt dire qu’il est son habit de chair, sinon son Corps. Je dis que l’Imagination tisse cet habit charnel; n’est-ce pas vrai ? Les Métaphores sont son étoffe; examinez le Langage : exceptés les éléments primitifs (que sont les sons naturels), qu’est-ce d’autre que des Métaphores, reconnues en tant que telles, ou alors c’est que pèse sur elles la menace de ne plus être reconnues; toujours fluides et fleuries, ou prêtes à se figer. Si ces mêmes éléments primitifs forment l’ossature de ce vêtement charnel, du Langage, – alors les Métaphores en sont les muscles, les tissus et la peau».

(10) «Nous parlons du Livre de la Nature; et en vérité, c’est un Livre – dont Dieu est l’Auteur et l’Écrivain. Le lire ! Quelqu’un en connaît-il l’Alphabet ? Avec ses Mots, ses Phrases, et ses sublimes Pages descriptives, poétiques et philosophiques, disséminées à travers le Système Solaire depuis des Milliers d’Années, nous défions quiconque voudrait essayer. C’est un Livre écrit en hiéroglyphes célestes; dont même les Prophètes sont heureux de pouvoir lire une ligne ici ou là», p. 275.

(11) «C’est un fait mathématique : si je jette un caillou, j’altère le centre de gravité de l’Univers», p. 264.

Imprimer

Imprimer